Browse

每一種文化首先都是某種特殊的時間經驗,這種經驗不改變,就不會有新文化出現。

—喬治.阿岡本(Giorgio Agamben)《嬰兒期與歷史》,1997年

2016年9月12日,示威者占據了臺北街頭。這是為了抗議臺灣的女總統蔡英文在今年上任後,造成中國來台遊客人數減少了15%。(註1) 但外國來台遊客人數整體而言其實是增加的。(註2) 這一小群旅遊業者利用中國來台遊客人數減少這個現象,把他們的政治異議擴大到針對蔡政府逐漸降低對中國依賴的政策,以及其整體上形塑國家認同的一些舉措。然而,這場抗議也遭到反駁與抵制。這些示威者在關注自身福祉的同時,其行為卻被那些主張透過去殖民化措施使臺灣在政治、經濟與文化層面獲得較大自主性的人士視為支持中國對臺灣的掌控。這不僅顯示出這個區域在經濟與歷史上的複雜權力關係,也預示著我們即將進入一段劇變的時期。

在這篇專文中,我將借鑑我在關渡美術館駐村一個月以及在台南蕭壠國際藝術村停留一個星期期間所參觀的展覽和進行的策展人訪談,指出策展行動 (註3) 如何形塑源自亞洲的亞洲論述。我使用「行動」這個詞彙來說明策展專案是經過深思熟慮的行動,目的在於回應當前臺灣內部關於亞洲區域所出現的社會—政治辯論;這是我之前的理解,並在後來的訪談中確認這一點。策展專案強而有力地崛起成為集體知識生產的論壇。這是讓更多夥伴參與相同議題,進入一個忘卻舊習、解構性、重新洞察與重新想像的過程。本文聚焦於促進關係與對話的時效性展覽專案。

脈絡與提問

2016年9月12日,就在一群旅遊業者抗議中國來台遊客減少的同一天,藝術界也剛經歷臺北市立美術館舉辦的臺北雙年展《當下檔案.未來系譜》(註4) 開展的第一個週末,該展覽聚焦於透過表演性與歷史論述錯置所促成的文化典範轉移。與此同時,國立臺灣美術館主辦的臺灣美術雙年展《一座島嶼的可能性》(註5) 和關渡美術館聚焦亞洲的關渡雙年展《打怪》也即將開展。這些活動只不過是今年亞洲眾多政治與藝術重大事件的一小部份,但已清楚顯示出社會—政治運動和文化運動與發展自亞洲內部的亞洲論述和理解之間有著緊密的連結。

此時正值關渡美術館主辦的展覽《失調的和諧》(註6) 開展期間,該展覽試圖透過亞洲自身所生產的亞洲知識來促進關於亞洲的討論,並且批判性地反思對於亞洲的想像。這檔展覽奠基於臺灣交通大學文化研究教授陳光興的重要著作《去帝國—亞洲作為方法》(2010年)。(註7) 歌德學院是這檔系列展覽的發起單位與贊助單位,由來自中國、日本、韓國以及臺灣的四位策展人共同策劃。每一位策展人在這個展覽架構下針對亞洲的不同面向提出各自獨特的觀點。這樣的展覽結構得以容納不同觀點,從而避免全體的妥協。此種策展關係是對亞洲本身的隱喻,並挑戰東亞地區的和諧(harmony)概念,認為那是中國經濟霸權下的另一種扭曲產物。(註8) 對臺灣的共同策展人黃建宏而言,《失調的和諧》是一個正面的辭彙,體現出一股大於其部份總和的力量,而非因缺乏一致性而消散的力量。(註9) 它巧妙地把亞洲描述為一股從共存與擁抱異質性當中崛起的勢力。因此,這檔展覽並非「巡迴」展,而是「處於變動中」的展覽。為了說明展覽舉辦地的敏感性與脈絡,在不同城市的展覽會有一些不同的藝術家與藝術作品。策展人在展覽籌備期間對亞洲重要思想家進行的訪談也會在展覽空間中呈現。我們的核心問題是,這種正面的力量如何能夠自主自立?

在中國的脈絡下,《失調的和諧》共同策展人盧迎華強調藝術界的去政治化與去歷史化,以及藝術市場造成的寒蟬效應,並力勸策展人與藝術家投身有意義的議題。(註10) 但要如何在策展方面實現這一點?方法為何?對獨立藝術工作者而言,文化機構的角色為何?我們必須突顯在亞洲這個被冷戰深深刻劃過、歷史未曾透明化的區域中工作的複雜性與敏感性。(註11) 2008年金融危機爆發後出現了某種關鍵變化。在那之前,藝術界的國際交往意味著與歐洲或美國合作;這種規範忽略了鄰近國家與實踐者,造成某種遮蔽效應(shelter effect)。對韓國國立現代暨當代美術館策展人李秀貞而言,這是「我們的議題」。如何彌合文化差距?如何與秉持相同文化關懷的同儕與藝術家對話?(註12) 這是在個人層次、決策層次與藝術收藏層次運作的問題。(註13) 冷戰導致民族國家的分裂,這些國家通常受到西方世界影響,並注重內部發展。(註14) 對亞洲的關注成為此區域內的另一種權力工具,博物館與政府已設定製作與收集亞洲作品的目標—日本國際交流基金會過去40年來的成果、1999年落成啟用的日本福岡亞洲美術館以「亞洲互動中心」自居 (註15)、新加坡美術館有專門的策展人致力於研究並收集東南亞國家的藝術品,或是關渡雙年展所扮演的角色等等,不勝枚舉。 (註16)

東亞的殖民關係自17世紀開便開始發展,構成某種隱性的殖民主義(潛殖)(latent colonialism),這種潛殖「成為一種支配著個體生命的結構性因素…進而更為深長地成為社會權力運作與分配的先決機制」,(註17) 亦即一種內化於社會結構中的機制。這些根深蒂固、不穩定和結構性的殖民主義面向相當複雜,需要一種特定的方法來處理。陳光興在《亞洲作為方法》一書中指出去殖民化目標的侷限,呼籲建立一個在亞洲內發聲的正當地位,並宣稱這唯有「透過檢視我們自身的帝國主義歷史才能達成」(註18)。這是一種超越後批判憎恨政治(post-critical politics of resentment)的「批判性綜攝」(critical syncretism),透過參照世界歷史所想像出的亞洲,在主觀層次上實現去殖民化與去冷戰化。(註19) 陳光興拒絕二元化的全球觀,呼籲透過知識生產來創造新的政治與文化映射。而新的模式正開始萌芽。

策展即集體行動/策展即論述

策展行動顯然已超越當代藝術,成為一門專業知識。它容許以各種方式參與某種「意圖性空間」。它與藝術相關,但不依賴藝術。策展可以是跨科際的行動。(註20) 例如透過回憶的展演,當代藝術在歷史上的轉變以及未來的生產亦為今日主要文化焦點之一。(註21) 皮耶.諾哈(Pierre Nora)透過某種「歷史的加速」(acceleration of history)進行思考,承認歷史學家不再是歷史真相的看守者。(註22) 我在臺北訪談策展人和分析展覽與計畫時,清楚發現「策展生產」可以作為一種經過深思熟慮的行動,藉以回應當前的社會—政治脈絡,進而催生新的論述與想像。策展平台已經成為新型集體知識生產得以發生的空間,尤其可作為重新設想既定架構的場域。

從亞洲內部發展出亞洲論述的有效策展策略之一,便是讓更多秉持相同關懷的夥伴參與到一個自我反思的架構當中。《建構中的亞洲藝術新面向》(2001~2003)這項影響深遠的策展計畫便是這方面的重要實例。這項計畫是由亞洲七個國家(中國、印度、印尼、日本、韓國、菲律賓與泰國)的九位策展人共同規劃,從這九位策展人在各自國內舉辦的展覽出發,每檔展覽提出的觀點各不相同,之後再匯聚成一檔聯展,在日本國際交流基金會的亞洲中心和東京市立美術館展出,旨在回應「何謂亞洲?」這個核心問題。(註23) 距之10年後,《失調的和諧》從「建構中的亞洲藝術新面向」找到參照點,但卻未能在該模式的基礎上進行系統性的創新。這一方面似乎是制度與預算限制的緣故,(註24)另一方面也顯示出大規模展覽的侷限,但我們不能忘記,收錄在《失調的和諧》展覽畫冊中的數篇專文,是這檔展覽提供亞洲論述養份的關鍵資產。

2016年9月12日,正值臺北當代藝術中心為期六個月的展覽《肖像擺》的序章《場景一,密碼:派對》展示期間。這檔展覽本身即為一件概念裝置作品,其中的九個連續情境隨著時間陸續開展。(註25) 這檔展覽拆解公認的歷史、敘事與認同,以一種時間中的混沌動態為核心方法論。策展團隊(呂岱如、方彥翔、彭若瑩)以班雅明的〈歷史哲學史綱〉(收錄於《啟迪》,1969年)作為主要參考,在策展論述開頭明示有關抵抗公認歷史的根本欲望。這檔展覽的目標不在辨別是非,而是以雙鐘擺作為隱喻,提供一個不同的觀點,進而揭示不可見的關係、動態與另類對話,「創造一個想像機械來探索當歷史之形象呈現時,與個體、集體、機制所交互扯動溢出的複雜協商關係」。(註26)

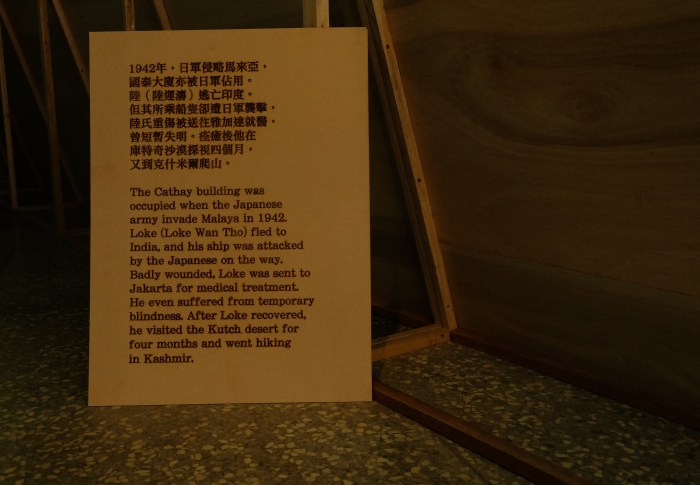

在場景一當中,姚瑞中受到傳統中國山水畫啟發的大型超現實主義畫作以對角線方式切割了整個展覽空間。它呈現臺灣當代藝術圈老友的肖像,散佈在日常活動與嗜好的景觀裡。相對於歷史,對個人敘事的關注為這檔展覽帶來某種親密性,並直接使觀眾有參與感。區秀詒的作品〈If the Party Goes On:序曲〉安裝於姚瑞中的巨幅畫作後方,這件作品正處於「克里斯計畫」的最初階段,完成後將再次回到本系列展覽中展出。區秀詒藉由一場因某位電影業的重要成員在空難中喪生而無法實現的派對,探究1950年代至1960年代的電影史。

這檔展覽的中心思想聚焦之處並非內容,而是某種有望產生未來內容的結構。每一件作品都是不證自明的,所以毋需草擬出一個核心論點。然而,也正是因為主題分散,使觀者不易與這種結構產生互動。另一方面,這套方法本身是生成的。回到這篇專文開頭的引語來看,阿岡本認為文化是由對時間的體驗來界定的,時間對於這檔展覽所體現的文化變遷至關重要。儘管這可能無法提供一個清楚的論證,但經過一段時間之後這些作品與談話會改變觀者的認知,而這些作品與談話也能夠透過回訪、命題的積累,以及不同作品在展覽空間中的演變不斷發展。對身為策展人之一的呂岱如而言,這檔展覽也是為了建構更多對話,並重新檢視有關在地場景的敘事。(註27)這檔展覽創造出某種新的律動,使新文化得以出現,並且在主體性層面上運作。陳光興視此為去殖民化與去冷戰化的必要條件。(註28)

論述計畫、教育與忘卻舊習

2016年9月12日,我訪談了打開—當代藝術工作站(以下簡稱「打開」)的兩位成員,「打開」與臺北當代藝術中心皆位於大同區,兩者只有數條街之隔。「打開」一詞對該工作站而言意味著向任何非藝術領域開放,以及各種社群對話的開展。這個空間的宗旨是「透過策展、跨域交流、藝術論壇、研究與出版去探索藝術對大眾的實際影響」。(註29) 成立於2001年的「打開」是藝術家自主營運的空間,目前由陳嘉壬擔任站長,陳佳蘭擔任行政經理,並有其他八位活躍成員。「今日的當代藝術已比過往更廣泛地滲入我們的生活」這個想法,是「打開」發展的源頭。(註30) 它也透過交流計畫與論述計畫,致力於保持臺灣與東南亞的交往,俾便增進對彼此文化的理解。「打開」以一棟三層樓房舍作為營運基地,目前已把任務焦點從舉辦展覽轉移至建立關係網絡。(註31) 數個月之前,「打開」與臺北當代藝術中心合作舉辦「臺灣—東南亞藝文交流暨論壇」,邀請各藝術空間的成員 (註32) 一同探索藝術空間的「變動、掙扎與生存策略」。(註33) 對陳嘉壬而言,這場論壇與「打開」舉辦的其他活動都是為了學習其他地方的經驗,俾便「以一種更自然的方式」建立關係,也就是與志同道合的組織往來,藉由建立更緊密的關係來消彌彼此的歷史差異。(註34)

「打開」進一步推展這種方式,並確實採取行動,也就是把整個工作站遷移到泰國曼谷半年。其所推動的台泰交流計畫更是透過各種交流持續了一年。這種根植於具有時效性的真實體驗與對話的方法也充分展現於「打開」在曼谷舉辦的最後一檔展覽《如何在雨天修補漏水的屋頂》。這檔展覽論及一個共同基礎,也就是經營如同屋頂的文化組織。這檔展覽展示的是空無一物的展場空間。它體現了已經形成的關係,以及在生活經驗與時間層面上對這些關係的信任。(註35) 這檔展覽的開幕即為其結束。藝術家團體及其友人在展覽開幕前以27天的時間修復展場空間與屋頂後,才把該空間物歸原主。臺北當代藝術中心與「打開」的實踐在在顯示出由藝術家獨立營運的空間已發展出進行對話與建立關係的專屬工具,也就是把「議題」從政策制定和制度議程轉移至藝術社群和觀眾的真實互惠體驗。竹圍工作室是臺北地區具影響力的另一個榜樣。成立於1995年的竹圍工作室藉由聚焦於它所重視的議題—環境永續性與在地社群—並投入文化領袖培訓與社區參與,成功地把它的全球駐村途徑精煉成專為該區域量身訂做的計畫。(註36) 這些組織本身就是建立在各種關係與集思廣益的基礎上。臺北當代藝術中心是從藝術家楊俊在2008年臺北雙年展的提案發展而來,由一群藝術家、策展人、評論人與文化工作者共同創立。(註37) 在臺北,由藝術家獨立營運的空間已有效地透過發表當前可能促成對話的座談與展覽計畫去思考合作與拓展真實關係的新模式。

若要發展論述,這類計畫必須與出版平台的發展齊頭並進。數位藝術基金會於2011年成立的「數位荒原」,把網際網路、論述與藝術社群等概念視為連結馬來西亞、泰國與菲律賓藝術圈的實踐。對數位荒原而言,這項策略是為了「在全球化/單一市場的架構下巧妙地操縱去中心化的媒體」—透過發表作家、策展人與學者以中文撰寫或翻譯成中文的批判性評論與專文,在知識生產領域中針對沒有機會發表的主題採取直接行動。數位荒原有時也會化身東南亞協作計畫的策展平台。2016年9月12日,以台中為基地的《白木耳》(註38) 發行第15期雜誌,刊登多篇以雙語寫成、關於藝術、新音樂與政治的文章,讓聲音藝術與實驗音樂有發聲的機會。2015年開始出刊的《交陪》是臺灣的重要出版品之一,它是一份以當代形式處理傳統寺廟文化的雙語雜誌。該雜誌主編暨研究者龔卓軍教授在關渡雙年展的亞洲當代藝術論壇發表演說時指出,《交陪》的重要性在於它能夠成為當代藝術策展、藝術家發表作品,以及推進藝術史發展的平台。(註39) 《交陪》的存在之所以重要,在於它不遵循西方藝術的階序結構,轉而深化對在地傳統形式的理解。它的英譯對照至關重要,因為那是把這方面的討論播送至世界的媒介,讓世界對當代實踐(包含紙糊工藝、木刻等過去被視為工藝的傳統形式)有更深入的理解。亞洲的獨立出版趨勢正在成長,而「誌作」這個獨立評論編輯平台正是聚焦於這種趨勢的國際影響。「誌作」是2016年臺北雙年展的活動之一,由臺北的Vernacular Institute—朱珮璧與基特.哈蒙茲(Kit Hammonds)—與香港的亞洲藝術文獻庫合作發起,旨在為藝術寫作與出版(包括藝術家著作)的擴張形式提出新思維。

我們無法在未考慮臺灣整體知識生產建制的情況下討論展覽、論述性計畫與出版品。對《失調的和諧》共同策展人黃建宏而言,在大學裡教授美術課程是一項促成變遷的更重要因素,使他有機會改變並發展臺灣當代藝術美學、連結西方文化與在地文化,以及與這個世界的未來對話。(註40) 2016年9月12日,臺灣開設的第一個策展學程—國立臺北教育大學的當代藝術評論與策展研究碩士學位學程—更強化了這種對話。這個學程以英語授課,鼓勵來自亞洲內外的國際學生參與。呂佩怡對於這個學程的發展貢獻良多,她在這之前也把她在大學授課的內容集結成《臺灣當代藝術策展20年》這本著作,檢視臺灣重要的展覽及其遺緒。對呂佩怡而言,這本書是從一項獨立研究計畫開始,透過一系列的訪談,彌合這個國家在歷史與策展之間的鴻溝。臺北當代藝術中心為了在臺北發展策展論述,便於2014年成立「開放策展學校」作為另類教育平台,這是一間由工作坊與會議構成的軟性學校(soft school)。我在臺北訪談的許多策展人都是在歐洲或美國完成他們的(部份)教育。呂佩怡、呂岱如、黃建宏與許芳慈都在學成後歸國,利用他們的經驗與知識,為臺灣與更廣大區域的藝術發展做出貢獻。

許芳慈是臺北鳳甲美術館《負地平線:第五屆臺灣國際錄像藝術展》的共同策展人,也是一位聚焦於馬來西亞、沖繩與臺灣冷戰遺緒的動態影像研究者。2016年9月12日,她正在準備數星期後即將開幕的展覽。對許芳慈而言,這個策展專案旨在利用歷史機構促成集體忘卻舊習的實踐。(註41) 換言之,她聚焦於展場所在溫泉勝地北投區的多層歷史,那裡曾經是日本人與美國人軍營與軍醫院所在地。士兵常在休假期間前往北投度假,但那是一段鮮為人知的歷史。高山明的〈北投異托邦〉重新繪製這個區域的歷史地圖,帶領觀眾走訪七個具有特殊歷史意義的地點,搭配聲音檔,讓觀眾透過歷史重新想像這個地方。參訪的交通工具是計程摩托車。這檔展覽並置若干來自這個地區具有特定歷史背景的作品,顯示出這個地區內的事物事實上是透過它自身的歷史(例如軍事占領)緊密連結在一起。此外,這檔展覽也藉由一件運用虛構敘事錯置某種公認卻被遺忘之秩序的作品,把公共空間打造成抵抗主流藝術與知識體制的空間。

結論

細雨籠罩著2016年9月12日的臺北城。莫蘭蒂颱風即將襲台。預計會有許多屋頂需要修繕。這是九月裡三個颱風當中的第一個。這三個颱風就像這三檔當代藝術雙年展一樣,強度與衝擊各異。雖然把策展專案形塑為生產新知識的論壇並非新創的實踐,但它在亞洲卻特別獲得共鳴,因為亞洲的歷史充滿了對既定知識生產系統與帝國主義地緣政治及其特殊歷史敘事之反抗。展覽的脈絡是邁向社會發展的途徑,更是對潛在機制的解放。東亞與東歐這兩個深受冷戰影響的地區具有本質上類似的策展形式與策略,這並不令人意外。舉例而言,旨在前置化(formerising)「西方世界」這個持久性霸權的Former West平台,透過研究、座談、展覽與出版等方式,在當代脈絡下探究冷戰造成的影響。重新繪製歷史地圖已確實成為文化層面的優先選項 (註42)。

現在的威脅是東南亞內部可能形成一股趨勢—東歐則尚未遭受其害—也就是西方勢力與影響透過其資源、方法論,以及在亞洲首都城市的強勢存在,持續侵入當地的文化機構。亞洲內部充斥著領導權的競爭,因為一個主導性的文化平台正在成形。對於源自亞洲的亞洲論述的需求喊了20年,這也是《建構中的亞洲藝術新面向》與《失調的和諧》等大型機構展覽的核心主題。在顯示出大型機構展覽專案的侷限後,我們也必須指出小型倡議制度化所隱含的危險。位於越南胡志明市的Zero Station是一個由藝術家營運的空間,其總監阮如輝坦言,他所面臨的挑戰就是維持小規模運作。(註43) 臺北當代藝術中心、打開當代藝術工作站和其他特定策展專案均已證明草根組織能夠透過個人影響力去改變某些事物。陳光興也在《亞洲作為方法》一書中指出,這種影響力是形塑具正當性意見的必要條件。無論何種規模的專案都需要想像力。我們可以把想像力視為一種批判性的抽離和一股錯置既存慣習的力量。在20與21世紀之交,阿岡本見證了經驗在社會中的重要性逐漸凌駕想像力在古代世界作為知識最高媒介的崇高地位。(註44) 對阿岡本而言,想像力是「感官與智力的中介物,能夠在奇想中促成合理形式與潛在智力的融合」。如今,想像力已轉化成一個批判性空間。柏拉圖的洞穴依舊完好無缺。

(我想在此感謝關渡美術館的所有工作人員,也感謝David Chang與葉人瑜協助我處理駐村事宜,另外也感謝黃建宏、Soo-Jung Yi、陳嘉壬、陳佳蘭、呂岱如、呂佩怡與許芳慈等人願意撥冗接受訪談並慷慨分享經驗,最後當然要感謝王虹凱的精闢見解以及在臺北對我的熱情款待。本次駐村為發展2017年於台灣策展計畫的前期研究—與Liquid Architecture合作。)