Browse

在庫房的一角,策展人在藏品管理員和修復師的引導下,來到存放白南準作品設備的櫃位,藝術品處理員小心翼翼地以兩人為一組,熟練而平穩地將18台CRT電視從櫃架搬到推車上,再 移動到早先為了讓策展人可以檢視部份元件而預留的房間一角。這間博物館第一次在購藏後試圖自行啟動這件作品,回到半年前作品剛運來時,很不巧但不意外地由於各種現實因素,未能在雙方的監督下將每一台電視依照裝置說明書架設完成。實際上,連販售作品給這間博物館的藝廊,也未必清楚作品是如何輾轉從最初展示的樣貌到現在的樣貌,又是否交付了所有需要的檔案和組成元件。

在美術館現場,將電視抬出來的第一件事情,是檢視CRT電視的外觀狀況並接上電源,在場的人即使都碰過40年前家中的CRT電視,卻都不是CRT技術專家,在沒有人想為未知的風險負責之下,這18台電視被拖出來拍照後,又擺放回去。從18座CRT電視,脫離家用電視的功能,儼然成為獨一無二的藝術作品不可缺少的一部份,每一個步驟都要謹慎考量,深怕改變作品的樣貌,策展人則為未能看到作品全貌感到沮喪,期待著修復師能化腐朽為神奇,提供作品保持在最佳狀態的解藥。

博物館典藏時基媒體藝術的困境案例

當藝術創作所採用的媒介與媒材超越了傳統物質材料的二維與三維物件,轉向具時間性、表演性的多媒體或無形的表現形式,其完整的樣貌只在展覽現場發生以外,還大量使用近現代現成物和科技產物作為創作媒材,漫無邊際的媒材種類與所涉及的相關專業領域,早已超越過往修復師能獨自完成的能力。這是所有當代裝置藝術、時基媒體藝術甚至表演藝術作品成為美術館典藏品後,實際從典藏保存工作現場反映出的當代藝術典藏命題-當代藝術典藏什麼?如何保存?或更實務的提問是,當我們填寫購藏項目清單、登錄藏品組成元件及為藝術品買保險時,要如何填寫?購藏時又需要收到什麼才是完整的作品?

以多數白南準作品為例,自其創作年代與媒體的發展,白南準多數錄像內容都是以VHS家用錄影機拍攝。現在,可能每一間展示白南準作品的美術館,都使用媒體播放器或DVD播放器播放經數位化的錄像內容。可以肯定數位檔案來自於數位化的VHS錄像帶,但由誰執行數位化、品質為何都無從得知。再進一步,電視和播放設備看似經過更換調整的痕跡、與購藏物件核對不清的裝置說明文件,都替尋找真正忠於原作的展示形式與樣貌多了幾分不確定與神祕感。試問,作品曾經歷什麼樣的過去?又如何考查原件的樣貌呢?

博物館是高度結構化與組織化的一所文化資產永久蒐藏機構,典藏本身就是重度仰賴系統化的專業分工和將研究與事實化為檔案文件的學門,博物館對典藏品進行典藏分類、研究展示及教育活動,向社會大眾和下一個世代的人類文明提供經系統化的文化知識。在蒐藏之外,生產檔案的重要程度並不亞於博物館的其他業務,由美術館所生產的檔案自作品被列入典藏候選名單開始,到在非常稀有的狀況下典藏品被註銷,過去使用卡紙的紀錄到現今使用數位資料庫系統管理與監測典藏品的一舉一動,這種博物館活動並未改變,而一間當代藝術博物館對待藝術檔案文獻的深度與廣度,也間接顯示了這間博物館處理當代藝術典藏的專業度。筆者以修復師的身份回應本文標題:如何挖掘、描寫、紀錄與傳遞典藏品從入藏、編目、修復、再展示的變化,將是典藏當代藝術的關鍵。因為若缺乏適宜檔案文件,將增加精確分析下列保存與修復策略的選擇—「升級(migration)、模擬(emulation)、再詮釋(reinterpretation)」或其他方法。縱使田野調查、檔案文獻、藝術家訪談等各種有利於了解作品創作歷史、製作過程、展示決策等途徑的重要性,已被當代藝術保存領域廣泛接受,然而,在筆者個人經驗中,受限於獲得作品的管道及情境不同,例如捐贈、藝廊販售、藝術家家屬販售等,都使得資料的考究與追討更加複雜。而反系統化約束的藝術創作領域,也令美術館從業人員不自覺地簡化與藝術品創作者、所有權者之間任何過於繁瑣與敏感的話題,大多數策展人傾向由自己作為和藝術家的唯一溝通窗口以維持個人與藝術家之間的良好關係,加強了獲取作品長遠保存必要資訊的難度。

檔案與檔案化的工具

資料的獲取與溝通傳達需要適當的工具,為了彈性地兼容裝置與時基媒體不穩定且須觀照科技技術發展狀況以適時提供保存策略的特性,歐美代表性美術館開始使用Artist Questionnaire(藝術家問卷)、Identity Report(基本資料、身份報告)、Iteration Report(展示報告)作為當代藝術博物館中獨有且十分重要紀錄工具及典藏品文件檔案。在一所當代藝術博物館,檔案文獻與入藏的作品部件相比,佔有同樣甚或更高的典藏質量,這份質量反映在透過充足的檔案文件,深入了解藏品,藉此探討藝術家創作意圖與作品使用媒介、表現形式、過去的展示現實環境的關係,以便作出作品每次再展示樣貌的決策。一所典藏機構所掌握的作品訊息和研究深度,直接決定了作品再展示的可能性和樣貌。

Artist Questionnaire設置的目的是透由開放式的提問,從以下三大面向瞭解作品:一、基本資料(創作理念、有形與無形的作品組成元素);二、針對作品媒材與概念的長遠保存;三、作品展示裝設步驟、技術與空間環境安排。在理想的狀況下,在策展人與藝術家/藝廊交涉作品購藏的過程,便會將此份問卷交由對方填寫、並由修復師和策展人一起反覆檢視內容,根據作品的複雜程度,線上或面對面的口頭訪談也在此時安排。策展人及委員會會依照藝術家所回答的內容,粗算蒐藏及養護該作品的成本,藉此判斷機構是否有能力維護與再展示該作品;另一方面也藉此擬定作品典藏交付的細節項目。

Identity(指跟作品有關的基本資料、索引表)理應隨著作品生命歷程的推移,顯示作品的不同階段的身份;而Iteration原意「迭代」,則是一份以每一次的再展示活動為中心的紀錄報告。依據「The Met」美國大都會博物館官方網站上的說明:Artwork Identity Report描述藝術作品的核心身份,包含製作方法、典藏機構所擁有的作品部件、過去展示的記錄及展示的手法、再展示時,展示方式的範圍和限制。它可以想像為醫院的病歷表,從登入醫院系統那天開始,所有的就醫紀錄和診斷處方都詳細紀錄在同一份可追朔的病歷表上。另一方面Artwork Iteration Report,則是記錄特定展出活動所使用的所有設備器材、特色、決策過程,包含作品基本資料、展覽資訊、所有參與該次作品安裝的內、外部人員,展示設計圖、空間規劃圖、藝術家對展示樣貌的個人看法,甚至觀眾經驗研究等。往往在每次展覽後,再次經過分析與整理,將必要資料補充至Identity Report中,上表摘要三種紀錄工具的重點。

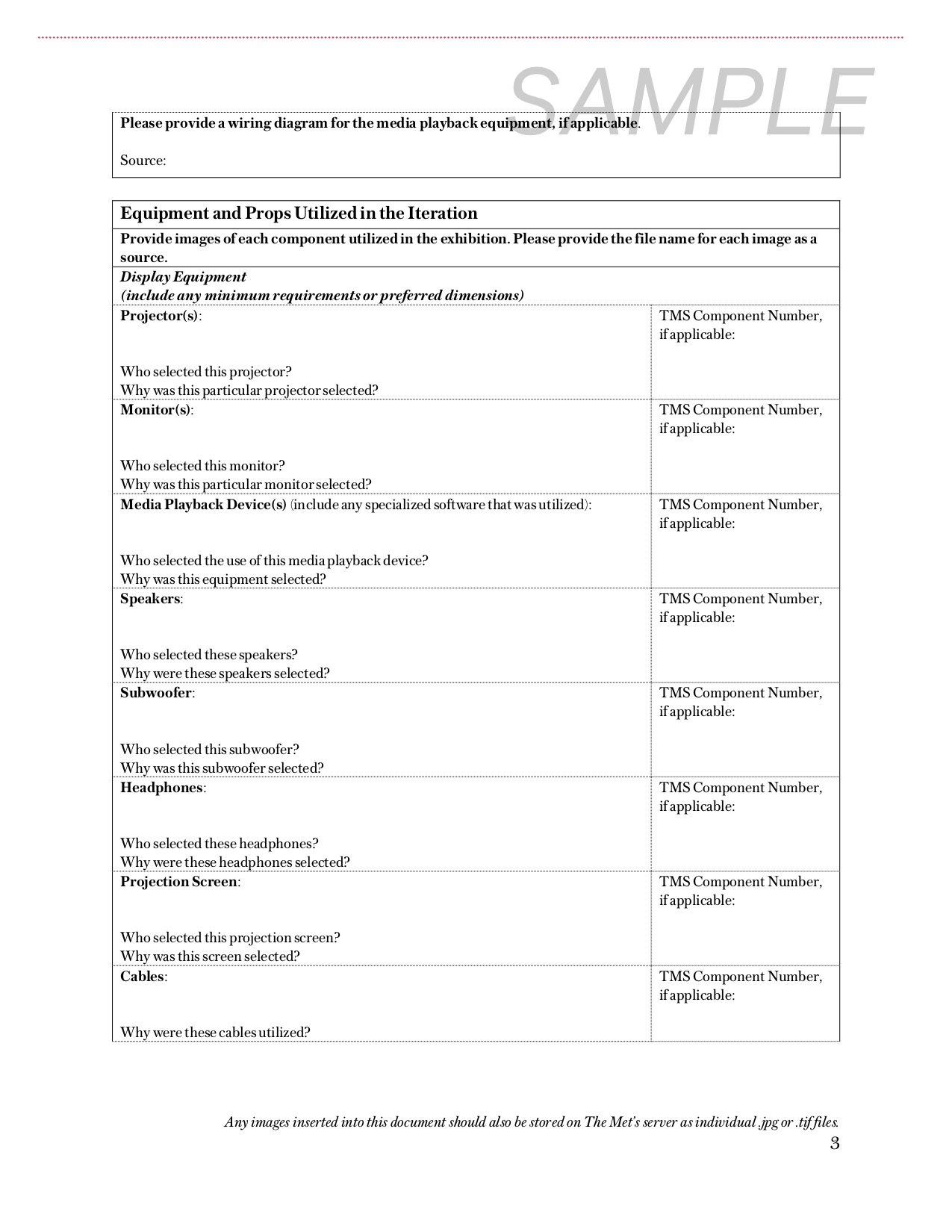

不同於傳統物質媒材作品的Condition Report多數能由具經驗的修復師獨立判斷與完成;從這三份紀錄工具的內容,不難發現其所涉及的範圍橫跨作品自構思、創作、展示、長遠保存的全面生命週期。除了藝術家本人外,還需所有與作品的利害關係人參與回答,從策展人、展示規劃人員、保存人員之外,藝術家助理、家屬、藝術家技術人員等,對於情報內容適切性的判斷,也需要不同專業的人一起協助機構完成。有關各問券與紀錄文件的範例,可以參考MoMA、The Met等博物館網站,但謹記每個問題項目仍需依照不同國情及各機構的現實條件,考量業務職掌及情報取得量進行調整。右圖即為The Met – Iteration Report紀錄使用檔案及設備的部份,實際經填寫完成的表格屬於博物館內部資料,僅做為參考用。

再展示(保存策略)的決策現場

在泰特美術館擔任藏品維護研究中心主任,並具有豐富時基媒體藝術保存維護經驗的皮普.勞倫森(Pip Laurenson),2016年於MoMA現代藝術博物館的一場研討講座中以「Can Artworks Live in a Museum Collection?(藝術品可以在博物館典藏機制下存活嗎?)」提出「博物館作為中介者(Museum as an agent)」的概念。她認為當代藝術博物館在面對不穩定、多元媒材,具有表演性、時間性的當代藝術作品時,應扭轉過去以凍結時間為標竿的展示手法,轉向活化與促進作品在當下藝術實踐環境中的關係與成長;甚至接受作品不同樣貌延長展示壽命,將「變化」轉化為延續作品生命的機會。這項論點不免受到在場美術館從業聽眾的挑戰與質疑,特別是對於保存「原件」、「完整性」的爭議,和「最少干預」的保存原則的牴觸,也提及了誰握有權力位作品樣貌作最後的決策,進行決策的過程如何不淪為現場各方論述的角力等實際的問題。

在這場講座同時,泰特美術館正在展出黎巴嫩籍聲音藝術家塔里克.阿圖伊(Tarek Atoui)的作品「The Reverse Collection(2013-2016)」,作品在展覽結束後於2018年正式登錄成為泰特美術館典藏品。在「泰特線上」找到的資料,僅能約略得知這是一件空間裝置作品,由六件樂器和多個頻道的音樂、錄像內容和兩個螢幕所組成,並能根據空間調整展示尺寸,這裡描述的是這件作品2014年展出時的版本。

實際上這件作品於該美術館再展示時,在策展人與藝術家的共同決策與保存人員的建議之下,邀請了25位音樂家演出共10件藝術家特製的樂器,每項樂器的聲音表演都由藝術家本人親手錄製,並整合每個音頻經編輯成能單獨展出播放的聲音作品。藝廊也偕同美術館,於過程中規劃藝術家訪談,以影像記錄整場佈展、演出、製作的過程,更蒐集將藝術家手稿等也納入其中,形成一份完整的檔案紀錄。

值得一提的是展出的場地—泰特油罐空間(Tate The Tank)。油罐空間原為發電廠的油艙,油艙於2012年改建為龐大的非典型展覽空間,在改建的那年短暫開放後,緊接著由於The Switch House的興建工程(直接建造在油罐空間地表上的65公尺高建築)也一起封館進入工程,直到2016年重新啟用,現在成為泰特十分重要的當代藝術實驗空間,提供不能被白盒子與黑盒子定義的表演藝術、裝置藝術、時基媒體藝術一個充滿可能性的舞台。

自保存的面向解讀本次的再展示,從皮普的演說可以發現泰特美術館在策畫展覽時,早已設定為未來典藏這件作品進行暖身,很早就開始思考與探索作品能以哪些形態存在於美術館的可能。探索在不同的情境和策展目的下,容許以不同的身份與樣貌呈現在觀眾面前的作品,身為典藏機構的美術館,是否能延續作品的壽命到下一個世紀,又能否持續支持作品在未來更多元的發展成長與討論?以「The Reverse Collection(2013-2016)」為例:

或許正如皮普所建議,停止將時間凍結的保存與展示形式,轉而化身為延續與豐富典藏品生命的中介者,讓修復師暫時將「升級、模擬、再詮釋」等口號式的保存策略暫時拋之腦後,實際地參與作品再展示的創作與決策過程,詳盡地將決策過程透過Artist Questionnaire、Identity Report、Iteration Report、錄音錄影等工具方法,將過往資料化與檔案化,讓必將消失的現場紀錄在文字與影像之中,為下次或下世紀的再現預作準備。

並存共榮

These challenge the boundaries between artwork, record and archive and rely on complex networks of people, skills and technologies outside of the museum.(保存時基媒體藝術作品所面臨的,是藝術作品、紀錄與檔案之間的疆界被重新定義,及高度仰賴博物館外的社群、技能、科技。)

這是泰特於2018年啟動的四年計劃「Reshaping the Collectible: When Artworks Live in the Museum(重訪典藏的可能」說明中的一句話,它挑選了六件泰特典藏品進行深度研究。目前此計畫進行至第二年,其後續的研究成果必將帶領當代藝術的典藏保存前往更寬闊的可能,值得拭目以待。

在泰特美館這間先行者之外,據筆者所知,各博物館內部即使沒有專責的媒體藝術修復師,也已有越來越多典藏機構成立跨部門工作小組,可能稱呼為當代藝術典藏保存工作小組、媒體藝術工作小組等,討論議題大至藏品的分類命名、相關政策與工作流程的擬定,小至一件作品的購藏決策和一台電視的維修或替換費用由誰支出。而這類工作小組的組成也不再是以策展人為話語權的中心,登錄人員、修復師、藏品管理員、藏品系統管理員、博物館負責電腦機房的工程人員都是重要的一份子。

回到本文最初,以白南準作品作為假設的現場案例,或許館方不妨接納非典型保存維護文憑的專業技術人員、但實際擁有作品採用媒材的技術人才,如聘用一位當地修復老舊電視的技師成為藝術品修復師,參與修復決策;同時和其他同樣典藏白南準作品的博物館建立關係,透過資訊交流與跨專業、跨館際的合作以延續作品生命,再將這個過程如同撰寫探險手札和作品百科的精神,將每一刻詳盡紀錄,傳給下一代。

參考資料

陳禹先,新竹人,雜食性。前香港西九文化區M+當代視覺藝術博物館數位與媒體藝術副修復師,任職期間主力規劃M+博物館的時基媒體藝術典藏、保存與維護相關策略策略、方法、系統架構與工作流程建置,積極參與跨部門溝通與協調。曾於國立臺灣美術館承辦全台第一起新媒體術作品保存維護國際研討會,畢業於雲林科技大學數位媒體設計系、台南藝術大學博物館學研究所。現同為數位藝術基金會「Save Media Art」計劃主持人,始終沒搞清楚是怎麼從一位ACG宅女來到現在的角色。