Browse

C看A扮演B(Eric Bentley)

11月21日下午在水源劇場,我全身套著無塵衣與棉布口罩,在志工協助下調整不算輕便的虛擬實境VR顯示器,並隨著觀眾全副武裝地等待走進阻隔視線的十米見方帳篷裡,觀賞一齣號稱首次結合虛擬實境的〈Render Ghost〉,對於即將看到的表演好奇多於興奮。經過半小時從摸索入場、沈浸VR到卸下裝備的終點「救贖」之後,腦海中卻迴響著還在場外等待時,聽到不知哪裡傳來的一句玩笑:

「未來」的人們回顧這場表演時,會不會覺得『以前』要穿成這樣才能看表演是一件荒謬的事情?

我試著平靜地轉述它,對於賠本添購設備的團隊來說似乎很無情。不過數位藝術表演的重點如果放在技術上的開創性,觀眾從「未來趨勢」去反向質問技術面如無塵衣與VR顯示器之於表演的「必要性」也不難理解了。對評論來說,更困難的其實是區別沈醉於「新技術所帶來的感動」與「表演框架裡的感性經驗」之間的差別。比方說,盧米埃兄弟1895年問世的《火車進站》(L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat)默片造成不習慣動態的觀眾尖叫、奔逃的反應 (註1),但此類描述其實蓋過導演如何在攝影框架內營造感性、或關於影像本身的探索。反之,當我們談到立體成像技術時,首先得承認今日觀眾與過去或未來遭遇的觀看條件已大不同,他們聽說也嘗試過頭戴VR顯示器觀看立體電影或實境電玩的經驗。就連《星艦迷航記》(Star Trek)裡艦長與虛擬角色對話的銀幕預言,都會深植在我們對未來表演的預想之中。於是那句玩笑不妨解讀:當表演要求觀眾必須穿成這樣進場不可,如果沒有值得這麼做,失落恐怕也會與之倍增了。

當這些關聯「技術」的期待可能阻礙進一步的感性分析,而VR技術的完整性呈現卻被〈Render Ghost〉團隊視為決定演出成敗的關鍵時,觀眾與他們的溝通就很難再深入了。儘管我們仍要問:「虛擬實境」劇場難道完全無從分析?無演員的劇場與觀眾如何再界定關係?而「劇場性、現場性(liveness)」與「虛擬、沈浸」等詞之間又有怎樣的互涉?底下我將依據CBMI的文本與個人體驗,從現場性轉進舞台上現實與虛構間的過渡,希望提供一種可能的談法。

虛擬性VS現場性

文章開頭班特利的公式說明傳統實務上,觀看者與表演者如何進行一種「想像的共謀」。雖然它不太適用最新的發展,但在關於劇場的描述中,C與A的「想像的共謀」及觀者(C)的「主動」參與仍是不可或缺的條件。

在〈Render Ghost〉裡「虛擬實境」被CBMI視為實現「想像的共謀」的關鍵(技術)。技術完成度在此是指穿戴式裝置所創造的環場虛擬實境「視覺」及「體感」維度,它至少連結兩層生理上的經驗:一是顯示器裡3D維度的封閉虛擬成像;二是當穿戴者調整位置或姿態(前進、後退、轉頭、俯或仰視),所見影像隨著姿態的改變而物理性地改變樣貌。相較於決選時只有評審頭戴顯示器、透過演員將視像投射至帳篷上,正式演出則是全體觀眾戴上顯示器並繞行於帳篷內。表演確實達到沉浸式的流暢感,但虛擬實境與物理性的實際景觀之間並不連續(違背人們以自身定位環境背景的視覺慣例)。且為了讓阻絕視線的觀眾在軟墊上行進,工作人員可能提示前進或者取下顯示器 (註2);但是一遭觸碰「想像的共謀」就難以連貫了。

〈Render Ghost〉是一座沒有演員的科技劇場,在這裡觀眾即是演員,藉由聲光沈浸、空間裝置、虛擬與現實間的劇場體驗,演繹身體由現實轉向虛擬的歡慶與哀傷。利用頭戴式顯示器的介面視野,觀眾將身著無塵衣,隨著未來人類的意識,自行遊走於整個空間,見證⋯邁向現實與虛擬皆逐漸瓦解的蒼茫未來⋯

不同於當初決選時「開場即以燈光及聲響營造末日詭譎氛圍,投影畫面則打在裝置兩側,講述在數位時代下人類即將資訊數據化,不再需要以身體作為媒介⋯」原先「裝置(帳篷)的投影畫面」和「無方向性的雷射光束所建構的空間」都被取消了。最後是都使用穿戴式裝置的虛擬實境,和脫掉裝置後集中的雷射表演,但取消的部分在「虛與實」的劇場性建構上,都有貢獻。

而捨棄了傳統敘事和演員,這「未來的人類意識」到底要說什麼?它既沒人體驗過也就無從印證,難以取信。唯一的線索只有那套「反身體」的敘事。雖然虛擬動畫自成一格,但身體仍然感覺得到軟墊的不穩定、穿戴裝置與無塵衣的沈重、悶熱。(註3) 這些感知不斷拉扯沈浸於電腦動畫的全視覺,使演出無法保持各知覺的連貫性,變成一種既無法完全信任「虛擬性」也不確定是否該放棄的「物理性」在場。這裡的斷裂是雙重的:一是虛擬/物理空間之間的斷裂,二是所感與所見之間的斷裂;前者是現場性的斷裂,後者偏劇場性的斷裂。(註4) 肉體的存在感非但未如敘事般消解,反而因從頭到腳的不適,特別是與視覺脫鉤的觸覺、聽覺而更強烈意識到了。

現實與虛擬的過渡

虛擬與物理空間的「現場性」有何關係?巴爾梅(Christopher Balme)在《劍橋劇場研究入門》一書裡這樣提到:

劇場的內容幾乎都是虛構的。這似乎是再明白不過了,但以媒介角度就需要問這個問題。因為媒介可根據其功能而被識別出來,例如它們到底主要是傳播工具還是藝術媒介。然而,對虛構的全然強調,會被劇場的現場性所抵消。觀賞者與表演者佔據同一時空的事實—他們在物理上共同在場—被視為是虛構性的對立面。

這裡我們可以引出關於「劇場作為媒介」的幾點思考,首先是媒介的功能:是一種傳播工具或藝術媒介?再來是「觀賞者與表演者佔據同一時空」的事實可能抵消「對虛構的全然強調」。那麼,應該保留對虛構(甚至虛擬)的全然強調嗎?這是決選版與正式版的最大差異,但就劇場理論而言並非如此。

劇場的虛構面涵蓋文本、演員和舞台空間等,而讓觀眾沈醉在情節裡則不需何種特殊科技。是故我想問,這裡VR顯示器所建立的虛擬性為何比其他層次更「優先」?CBMI似乎認為要緊的是確認一種「未來的意識」的直接體現方式,才符合當前數位藝術表演進程。為此〈Render Ghost〉捨棄帳棚作為集體沉浸空間的設定,也放棄戲劇文本的場景調度。(註5) 但若觀賞者與表演者的共同在場被視為虛構性的對立面,那是否可以透過演員「虛擬在場」來彰顯現實與虛構互相指涉的張力?如此一來「虛/實」之間將有更豐富的轉折層次。CBMI的做法卻是在觀眾尚未準備好放棄現場(與表演者同在)時便為其戴上顯示器,此時亦喪失成為「劇場」的先機了。

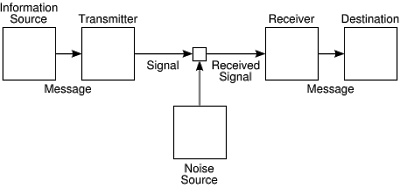

我們不妨借用一個傳播媒介模型來說明劇場的中介化(mediatization)作用,它再現了訊息從發送者到接收者的圖示,也涵蓋從書寫到當代電腦科技的人類歷程。讀者可以看到模型的兩端分別是資訊來源及終點,而中間的傳送者T、渠道C、接收者R都可以視為媒介的組成串流。

劇場並不只是單純交換語言訊息的工具。在上述模型的技術取向外,如何將劇場溝通擴展到其他媒介的現場,進而實現現場性與媒介的複雜向度?依巴爾梅之見,

劇場的媒介特質並非所有本身特徵的總和,而是描述它如何結構演出與接受之間的傳播之流。這個「流」或許需要技術手段來組織,但最重要的,是它應該被理解成結構空間、表演者與觀賞者之間互動的一組偶然關係。(註7)

因此〈Render Ghost〉的貢獻或許是讓台灣觀眾發現,真實媒介的發展已遠超出傳統劇場應用的範疇。但我們回應的方式應該也是關係性的思考:即如何組織新的與舊的媒介,而不是將其視為對立的元素彼此排除。如此VR固然也能視為單一或共同的組織技術,但重點仍應擺在「空間、表演者與觀賞者之間互動的偶然關係」而非直接放棄表演者及舞台。

必須指出演員在台上的表演是一組結構化的文本,但觀眾不可能受過這種訓練。假如VR設備只是為了追求奇觀的最大化而放棄表演者,那麼電影和電玩或許更適合它。但既然劇場裡的感性不只是統一的奇觀化,那為何人人都得使用同一種設備,而不是開放觀眾選擇戴或不戴?(這點不妨連同其他媒介一起規劃,像是回歸部分「物理性」空間,並在廢墟般的大型帳篷上打出某演員所見的全景投影。)

最後我想離題一下,介紹第13屆卡塞爾文件展裡卡迪芙和米勒(Janet Cardiff and Georges Bures Miller)的〈步行老火車站〉(Alter Bahnhof Video Walk)。這件作品混合在現實的火車站、語音導覽與預錄的感知作用,為「現場性」做出新的媒介化詮釋。它的呈現方式是在展覽期間,持護照借一套播放設備,戴上耳機並隨著銀幕影像和語音指引,在老火車站裡遊走。如作者秦嘉嫄所說:「銀幕上的預錄表演蹤跡包括了鼓號樂隊、芭蕾舞者、戰爭檔案、在大廳的雙人舞。隨著卡迪芙的聲音引導,觀眾親身走進老火車站的角落,也回憶了老火車站的歷史。」(註8)

最後觀眾遊走在真實與虛構的雙重時空裡,也見證了這座月台在二次大戰中,做為前往納粹集中營的感性歷史。這裡的「演員」存在於銀幕裡,車站成了「舞台」,但虛擬世界並未因為周圍嘈雜的車站空間而削弱,反而時空錯置的異化感被強化了。而這種觀看經驗,正是新的銀幕劇場模式,也是一種對科技媒介再思考後的中介化反饋。

那麼,我們自己對這許多新媒介的反思開始了嗎?