Browse

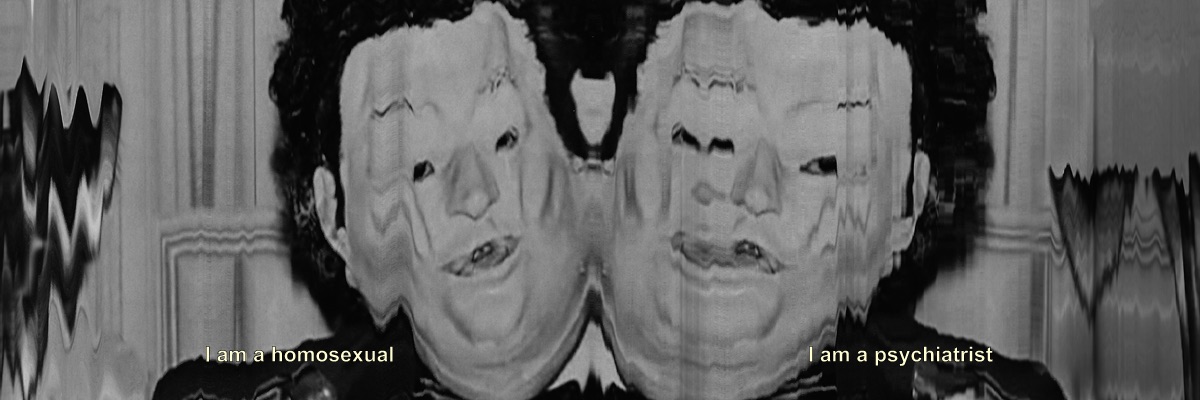

(Cover: Che-Wei Chen, Untitled (Dr. H. Anonymous))

本次專題的形成背景最早可追溯至 2017年以前,台灣的社運組織正推動同志婚姻合法化議程,遭逢以保守教會組織為主的反同婚團體的謾罵詆毀,並透過網路散播刻意編造的同志或愛滋論述,以「捍衛傳統價值」等名義誤導輿論視聽。在此同時,學者許芳慈持續關注新加坡酷兒藝術家羅子涵(Loo Zihan)一系列以1990年代愛滋劇場或行為藝術界的檔案「重演」或再現。例如2013年新加坡雙年展(If The World Changed)期間,她與羅子涵合作在雕塑廣場〈藝術家大會朗根巴赫檔案(The Artists’ General Assembly The Langenbach Archive)〉(見〈新加坡的藝文實踐與政治社會的相互棲居〉,《今藝術》no.255)。許芳慈在文中提到1993/4年由「藝術家村(The Artists Village)」主辦的「藝術家聯合大會」之所以引響深遠,正是藝術家吳承祖(Josef Ng)以公開演出〈Brother Cane(鞭刑老大哥)〉,諷喻新加坡警方騷擾在海灘釣人(cruising)的男同志並處鞭刑的案件,但藝術家因公開剃毛等情節觸怒當局,也使新加坡行為藝術界資源箝制長達10年。

透過這個背景,我們不難發現這些以「身體」為命題的跨界/視覺文化表現形式,不但反映新加坡於1990年代文化治理的操作軌跡,其實也凸顯當地的另翼文化實踐。幾乎同樣在1990年代,解嚴近十年的台灣社會裡,臨界點劇象錄正在致力翻新傳統「身體」美學。在愛滋身份被迫曝光後備受醫療歧視的導演田啟元,從他自師大休學到1996年辭世之間創作不綴。彷彿與羅子涵長年來所詮釋的新加坡首位公開愛滋演員Paddy Chew兩地遙遙呼應。同時,兩造也都反映個人私德與公共健康交纏的曖昧領地,以最極端的肉身形式暴露無從迴避的國家治理。然而,田啟元劇場並非以自身告白見長,卻尖銳地指向父權傳統。而從亞洲社會從後冷戰對峙陣營轉變至新興民族經濟體時,在那個關鍵時刻從各地夾縫中湧現的駁雜異質、邊緣、不服從或其他非正典元素,又如何在不同的文化戰鬥位置上,以行動回應從西方譯介來的「酷異」論述?

「酷兒/異」如何作為對抗「身體」外部/內部規訓或同化慾望的武器?芝加哥藝術藝術學院藝術史教授David J. Getsy於〈酷異不服從及其附加〉(Queer Intolerability and its Attachments)一文說:

自從「酷異(queer)」一詞在1980年代的愛滋危機熱鍋裡鑄成後,便體現不斷在政治與文化上觸發藝術家與思想家的流通指標。它標誌對主流的揚棄,與對差異、獨特與自決的擁抱。(⋯)在藝術實踐裡酷異戰略和態度也激勵藝術家創作嘲弄「常」理的作品,後者使私人事務公共化、政治化,並以莽撞擁抱破壞為一種策略。(收錄於《酷異(當代藝術文件)》,本刊獲作者同意翻譯節錄版。)

在此,「Queer(原本在台灣譯為酷兒)」作為1990年代由左翼刊物引進本地的概念,其與「同志」最大的不同在於原譯介「強調『差異』 的重要性,因此以『酷兒』一詞在西方理論中翻轉、戲謔原本Queer所指涉的污衊、咒罵之意來強調『酷兒」是拒絕被定義,其身份認同是流動的 。」(羅敬堯,〈文化轉折中的酷兒越界:1990年代台灣同志論述、身/聲體政治及文化實踐〉第1章第2節「必也正名乎—『同志』還是『酷兒』?)在專題中,有使用「同志」一詞(指一種新的認同主體及其政治,如〈「多元成展」:行動分析與可能的意義扣連〉),也有使用「酷異」一詞(如許芳慈的〈酷異我的遺忘〉與〈酷異我的悼念〉)。此外將「queer」譯為「酷異」,也呼應David J. Getsy於〈酷異不服從及其附加〉中強調「酷異」作為一種形容詞機具的部署。

作為僭越個人生命經驗與社會公共議題的酷異主張,本次收錄的各異文選以「表演性」(performativity,或「操演性」)為貫穿美學表達與社會運動的策略。這種表演性的策略被作者林乃文採用為書寫〈同志運動與同志劇場的交會—從祁家威與田啟元的相遇說起〉的進路,以推動同婚釋憲的祁家威(如今代表同志「身份認同政治正確」的公眾形象)和在小劇場大放異彩的已故導演田啟元在1980年代末於劇場舞台上的交會為題書寫。儘管祁家威與同運之間並非步調一致,這段社會運動曾與同志劇場密切扣連的過去,卻是本地社會在西方「酷異」美學的全球化凝視下,仍然顯得獨樹一幟的自我陳述。

最後,在爬梳亞洲劇場與相關翻譯之餘,專題試圖擘畫卻力有未殆的另類意圖,是張竣昱在〈淫猥未來─從鄭淑麗的《體液Ø》回訪《I.K.U.》〉的最後一段指涉近期發展的「後愛滋」視野,以提出仿效1990年代的酷異美學批判公衛治理之必要。誠如唐娜.哈樂維(Donna Haraway)在《猿猴.賽伯格和女人》(張君玫譯本)引述的寶拉.崔西樂(Paula Treichler,1987)探討AIDS作為一個「充滿意義的流行病」持續爭論的意義,可廣泛應用到關於不健康的社會文本。其中「科學」語言也在1980年代美國後現代科學文化中持續建構生物醫學的身體與自我。哈樂維更指出「『免疫系統』系統是一個精密的圖標」,這張被畫出的地圖用來引導西方生命政治的辯證中自我與他者的認/誤知;「免疫系統⋯用以建構與維持在正常與病態的關鍵領域中什麼是自我和他者的界線」。換言之,愛滋帶原從來不只是客觀事實之陳述,更是關於他者或病態的建構。從「酷異」一詞所誕生的美國愛滋危機脈絡,到今天藝術家挪用「酷異」於公衛領域建構的美學干擾或批判,是未來必然的進路/退路。

想談的還有很多,想做的永遠不夠。「Be Queer」專題只是《數位荒原》形成正面遭遇的文字堆砌過程,卻是點召在抵達一種可持續再生產的批判能量之前,一次模擬的集結、一種避無可避的迴響與折返。

1980年代是台灣社運和小劇場運動崛起的春醒期,第一個公開出櫃的同志祁家威,第一個公開的同志劇場作者田啟元,都在1980年後期躍上歷史舞台,本文藉由爬梳這段歷史脈絡,從中搜索運動和藝術實踐的辯證可能。

1986年3月7日,解嚴前一年,AIDS(後天免疫不全症候群)被視為無法治癒的境外絕症,不久前才出現本土死例 (註1)