Browse

對於當代的電玩遊戲參與者,電競選手、手遊玩家,或數位藝術家來說,各種遊戲界面不可避免地參與觸覺指令的溝通。我們透過各種輔具來參加螢幕中的遊戲規則,而隨著資訊時代到來,這個介面也快速地改變審美經驗的面向,又或者說我們看到觸覺輔具所寫就的一種美術簡史或者感覺系譜。從人類學發現的特殊地圖到當代的虛擬實境裝置,我們也走進一場觸覺在指令到感知的冒險。

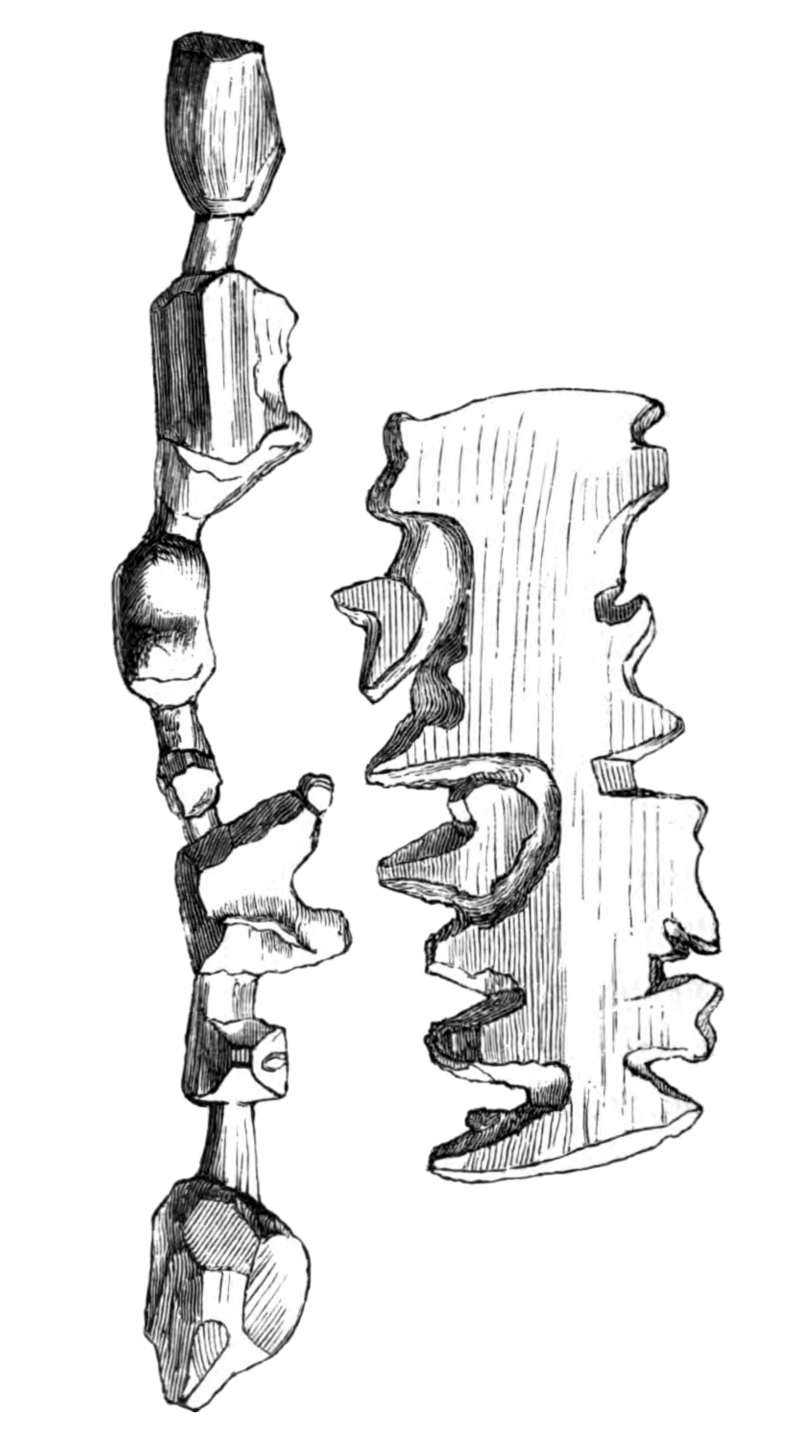

觸覺體驗的空間記號

1880年代探險家荷姆(Gustav Holm)闖進東格陵蘭,與當時因紐特人(Inuit)交易獲得一組木製地圖。這個地圖,被稱做了格陵蘭地圖(Ammassalik wooden maps)。這個地圖並非以視覺為主,而是長形棒狀的木刻浮雕,上面以雕刻高淺方式描述了海岸線與東格陵蘭的水文狀態。對於居住在格陵蘭地區的因紐特人來說,這種木製的地圖大小方便攜帶在手套、口袋裡頭,使用者無論在怎樣的天候都可以藉由木刻上的浮雕起伏來比對船隻與相關海岸線的關係。地圖學者麥艾克倫(Alan MacEachren)曾特別指出因紐特木製地圖,是一種非常特殊的長軸地圖,極為類似佩烏丁格地圖(Peutinger table)—或中國的卷軸。只不過因紐特木製地圖更特殊的是這個案例留下了觸覺感官與空間的另一種辨識可能。當我們今天在討論電玩藝術、數位藝術,乃至VR等相關載具的時候,因紐特木製地圖提供了數位藝術參與者一條行動介面到虛擬空間的思辯路徑。我們正像是手持著因紐特木製地圖,不再像是布朗肖(Maurice Blanchot)的小說《黑暗托馬》(Thomas l’Obscur)在一種闕無的狀態中迷路,而是走進了觸覺體驗的空間記號學。

觸覺體驗的空間記號不免讓人想起科學哲學家溫納(Langdon Winner)「技術命令」。所謂「技術命令」是說:「技術是一系列的結構,技術的運行要求重新構建自己的環境。」儂曦(Jean-Luc Nancy)在談到皮層概念時,對觸覺與身體的關係,也提到了觸覺感知感受到重量在擺置(posé)、受棄置(déposé),稱重(pesé)來來去去之間,之於思得主體觸覺(tact)被釋放,被分成自身。另外哲學家尚—克萊.馬丁(Jean-Clet Martin)延續德勒茲(Gilles Deleuze)與德希達(Jacques Derrida)的進路,曾特別以「別碰我」(Noli me tangere)展開平常被我們所忽略的、由觸覺構成的空間關係。在這裡當我們再對比視覺與觸覺的感官差異,以及技術建構自己的關係時,視覺往往是去領域化(deterritorialization)的表達方式,對照下觸覺在藝術中重構空間畛域的潛力就相當清楚了。而不同於視覺中心的記號觀,觸覺與記號的關係也可以在更多案例觀察到,例如在棋類與麻將的遊戲中,我們可以看到視覺與觸覺感官的過度、點字閱讀,或冷熱等皮膚語彙。而電視發明之後引發的電玩藝術或多媒體,視覺與觸覺的交涉至今人們更不陌生,但是觸覺與載具的關係,也許值得更被注意。

從互動裝置到遊戲把手

關於電玩文化,林茲電子藝術中心(Ars Electronica Center)藝術總監史塔克(Gerfried Stocker)曾提到:「透過電玩,新的思想產生,敘事與表現的新形式誕生,也因此新的媒體溝通浮現形成主宰強勢的文化原型。」電玩文化中至今扮演舉足輕重的載具,則讓相關載具從實驗室的實用控制鍵盤脫離實用邏輯,朝往另一種「個性化」(individualization)的路線。哲學家西蒙東(Gilbert Simondon)將技術物的個性化視為技術在關係中存在下的演化、演變。而電玩輔具逐步脫離物理實驗室數據的紀錄與操作功能,轉而嵌進人類遊戲活動,形成1990年代刺激賽伯格文化的載具面貌。

電玩載具最早出現在第一個電玩「兩人網球」(Tennis for Two)。「兩人網球」是1958年物理學家席根波森(Willy A. Higinbotham)為了實驗室參觀活動設計的小遊戲。這個遊戲以螢光單色顯示器,在螢幕中以單一水平線作為網球場地的側面視點,由光點代表網球,畫一條垂直短線作為網球網。傳統控制器上有擊球按鈕、控制方向的調節器,然後分別有兩個控制器讓兩個人可以操作遊戲。這個無心插柳的點子開啟電玩史,在1970年代逐漸發展出簡單的遊戲跟掌上液晶遊戲機。除了實驗室的偶然發現,1957年日本具體派畫家金山明(Akira Kanayama)曾利用電動機器作畫,在這個作品中,利用電池玩具車、裝有顏料的手製有輪電動裝製。在這操作電動機器作畫的案例裡,我們看到了同時期東亞機器模控跟偶發藝術的結合,在此機器載具作為藝術家的延伸,正是賽伯格的東亞先例。

不過,今天電玩文化的基本載具最關鍵的是因為家用電腦的出現,及1983年美國遊戲業大蕭條。日本任天堂(Nintendo)與世嘉(Sega)當時投入電玩遊戲市場,對今日的電玩文化產生巨大變革。在同個時間點,遊戲把手則是成形於1983到1984年間,由任天堂為NES控制器設計。這個遊戲把手包括十字按鈕的方向鍵、AB兩鍵、起始鍵跟選擇確認鍵,形成往後電玩文化中遊戲把手的基本雛形。除此之外,由於任天堂遊戲把手的成功,運動類型遊戲中十字鍵加攻擊鍵形成了電玩文化中的基本語彙。而十字鍵的廣泛化,也更加構成掌上的空間觀,與大型遊戲機台、電腦鍵盤及數位藝術的使用介面互相滲透。而開始鍵與取消鍵的把手設計,即使隨著人體工學對妤遊戲把手的改良,也和十字鍵或方向鍵一樣未曾消失在把手基本設定中。近年來Wii的出現,更進一步讓這些基本操作身體化,形成由身體動作大小、距離來重新塑造方向、AB兩鍵與開始、停止指令跟身體空間概念的關係,也再次指出觸覺跟空間感的幽微關係。

最近在國立台灣美術館的展覽《遺落在網夢裡》裡,我們看到在谷口曉彥(Akihiko Taniguchi)的〈3D大瀏覽器〉中,觀眾操縱藝術家替身瀏覽網頁,及在類似遊戲場景中避不開的電玩把手。在這件作品中,手部操作的替身所處的環境與瀏覽網頁畫面形成視覺與觸覺兩種感官在螢幕虛擬空間的張力。電玩文化的觸覺模式跟多媒體的視覺習慣彼此交織,從而消隱觀眾從藝術家替身行動的荒謬感、奇觀,但這荒謬感又同時提醒了在感官分配下行動倫理取代的不可能。

觸覺載具與體感

在心理學中,身體接觸一直是人類早期發育相當重要的非語言溝通方式。碰觸對方除了哲學家馬丁提到的空間感,更多是透過觸摸對方作為肯認自身的存在,是一種比使用其他媒介更有效的刺激和具有鎮靜作用的原始交流。法國哲學家梅洛-龐蒂(Maurice Merleau-Ponty)便以右手觸摸左手的例子來說明「被感覺到身體和有感覺的身體」同時存在的「雙重感覺」(double-sensation)。人類學家蒙塔格(Ashley Montagu)更提過身體接觸與人類活動有密切的關係。像是電玩手把的載具便是延伸認識對象與溝通行動的思辨行為,在電玩藝術或數位藝術中成立互動性裝置介入或是重塑「處境中的自我」(self in situation)。在近年遊戲工業Wii手把或是早期電子雞、寶可夢交換怪獸的遊戲裡,可以看到由遊戲觸覺載具延伸的交流、或參與者彼此互動的案例。

在美國音樂家安德森(Laurie Anderson)及台灣藝術家黃心健共同創作的虛擬實境互動作品〈沙中房間〉(La Camera Insabbiata)裡,我們除了透過VR在視聽中逐一走進有安德森的愛犬蘿拉貝爾「中陰身」碳筆畫系列的「犬之房」、超現實場景的「水之房」、互動視覺空間的「字謎之房」、 3D虛擬物件的「聲之房」、可圍繞巨樹飛翔的「樹之房」,還有文字隨著肢體變化而流動的「寫作之房」及「舞蹈之房」、「粉塵之房」等八個房間。其中有三個房間讓參與觀眾可以透過手上的手柄當作敲擊音樂的工具、叫出文字互動跟控制在虛擬空間中飛行快慢、方向的手部指令。這個手部的動作也相當關鍵地重構VR參與者在活動中的空間感及投入情況,使參與者不僅僅是看一部會移動的電影,而是在其中產生新的身體感。觸覺將虛擬的3D空間內化成為身體慣習,不只是指令更是黏合意識中的虛擬與現實。

朝向觸感裝置的完成

不僅〈沙中房間〉提供台灣美術館與VR技術合作的實例,近幾年世界各大博物館如紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art)相繼運用VR技術拓展展覽與藝術表達方式。除了作為視聽輔具,目前VR技術也開始朝向觸覺模擬的方向前進。前一陣子布拉格國家美術館(National Gallery in Prague)就透過觸覺裝置讓參與者可以進入虛擬實境,直接感受藝術作品的觸覺。這組VR手套包括十個傳感器,讓穿戴者感受到不同的震動頻率進而對於模擬的作品產生觸感。這個名為「觸摸傑作」(Touching Masterpieces)的計劃主要是由布拉格國家美術館、觸控手套NeutroDigital設計公司跟盲人基金會合作,參與的盲人可利用觸碰VR理解米開朗基羅的大衛像、米洛的維納斯等3D模型。這是最近在觸覺輔具的一項應用,也開啟一扇觸知藝術的大門。此外,近日由中國與歐洲的機器工程專家共同研發虛擬實境的觸控手套也正在規格化,使虛擬實境得以產生觸感。

在近年的多媒體藝術中,我們看到藝術家卡彭特(John Carpenter)從〈蒲公英時鐘〉(Dandelion Clock)等作品逐步發展出觸控系統互動的可能性,體驗者可以直接透過身體肢體動作與投影出來的圖示互動、甚至沒有手柄的Wii做出指令。在2015年泰德美術館的展覽《感覺中樞》(Sensorium),我們也看到浸潤式藝術(immersive art)的現身,可以是媒介轉換的互動裝置,也可以是電擊刺激。而這類觸覺藝術,正隨著虛擬實境滲透進觸覺的感官境界而起質變。不單純只是聽覺資訊轉換或指令的層次,觸覺藝術(haptic art)也在開拓它的擬真面向。

從因紐特木製地圖、上個世紀1980年代席捲而來的電玩文化到今天虛擬實境技術對觸感的滲透與模擬,除了御宅與技客文化的層次,觸覺輔具形成一套新的空間記號、數位文化與今天隨虛擬實境而擴張的審美體驗。藝術家如何隨著技術的擴張去重新探討過往視覺中心主宰所無法想像的領域?伴隨觸覺輔具的發展,觸覺經驗與過去藝術的感知已經改變,觸碰對於主體間的倫理關係的討論、感知與被感知的雙重組合也因虛擬實境技術得以可能,可以預見觸覺編寫的空間也即將打開。