Browse

黎明照亮 南方天空

送話筒中 宣告日出

文化先驅 放送天線高聳

電波遍響 無遠弗屆

JFAK JFAK—JFAK台北放送局台呼,黃大旺譯

南洋

自有紀錄以來,「南洋」一詞便籠罩在歷史迷霧中—這裡的迷霧不只隱喻的修辭,更是認識論的莫衷一是。被書寫的「南洋」折射兩條不同的語境。其一是自明朝以後,以中國為中心的南中國海附近諸邦,即對應於西洋、北洋、東洋的海域,也是從小在歷史課本上讀到的那個南洋。其二是日文裡的南太平洋,這裡的「南洋」源自第一次大戰後國際聯盟委託日本管轄的赤道附近南洋諸島—即「內」南洋。1922年日本在塞班島成立南洋廳,直到大戰結束,南洋也指包含馬來群島的「外」南洋地區。(註1)

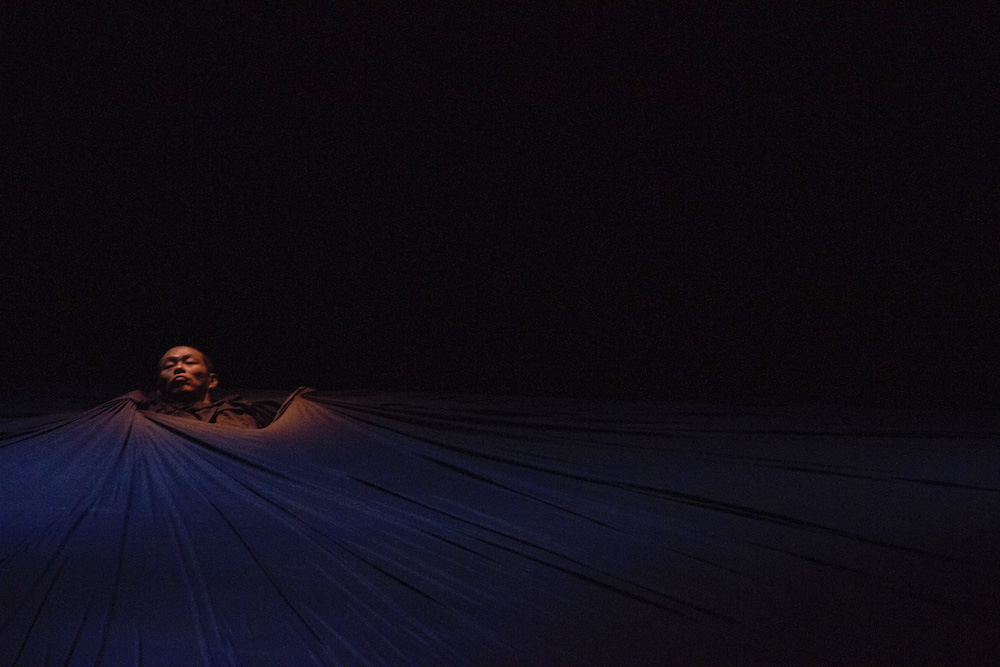

以「南洋」之名破題,柳春春劇社邀請區秀詒執導的《南洋情報交換所》(以下簡稱《南洋》)是劇場工作者鄭志忠首度與馬來西亞藝術家合作。這齣以南洋為背景的劇作正如前述南洋的複像視野般展現命題的複雜性:除了兩位優秀演員的肢體詮釋,亦結合導演擅長的神話、歷史檔案等元素以及電影字卡般的文本「檢索」系統。(註2) 開場時日治時期的台北放送局對南洋放送著JFAK的台呼,暗示了導演以「聲音」做為闡述歷史驅力的方法,其竄流的軌跡並不限於演員表演或互動,更附身於表演空間、字卡的無聲放映。又為了讓觀眾「看見」聲音的發生及其延滯,動用了多達三位專業聲音工作者 (註3),更以即時收音的多聲道系統,交疊出難以被歸類為劇場、行為甚至實驗聲響的表演。(註4)

這裡必須要問的是,如此晦澀的聽覺文本何以構成篇章?雖然在《南洋》的每一幕都附有標題及摘句,多數觀眾還是難以理解導演究竟想說、或不想說什麼。但就算放棄敘事上的理解,兩位跨國劇場演員一來一往的組合,仍通過肉身的物質性基礎構成戲劇性的來源,進而體現聲音等技術物的中介;由於抽象的聲波必須依附特定的載體或表演「事件」方能接收與展現,因此它如何透過身體媒介那看不見的驅力—甚至再現歷史角力的抽象作用,就成了觀看的重點。

南方之身

JFAK台呼的「黎明照亮」、「宣告日出」都是指日本,廣播是帝國慾望的軟性召喚,更呼應《南進台灣》國策片從鵝鑾鼻鳥瞰南洋的最後一鏡。Z的首個身份線索是「南方實驗室」,那是日本對台灣的治理原則:既是明治後的近代日本足以抗衡西方列強、拓殖文明的實力展現,也是在現實意義上持續引進物種、予以改良繁殖的絕佳地理。文明的雙面性正如從野蠻到開化,隨著日本南向拓殖的進程得到印證。正如竹越與三郎寫的《台灣統治論》(1905年)與《南國記》(1910年),前者是1904年接受後藤新平邀請訪台後,發表宣揚治台政績之作,後者則是1909年竹越前往中國南支與南洋,隔年發表旅途見聞並引發廣大迴響。《台灣統治論》到《南國記》為學界與民間「南進論」奠定系譜,前者使日本國內對台印象從野蠻轉為開化,後者更夾帶人種或生物學論述而陶鑄軍國主義擴張的集體無意識 (註5),帝國所慾望的「南方」也從治理有成的台灣擴及整個南洋。

台灣既為日本在南進擴張過程中扮演關鍵角色的實驗基地,於是頭戴面具、掩蓋真身的Z作為南向前鋒,在被A卸除層層偽裝之前多少身不由己。而在JFAK放送下,另一個身不由己的第二幕「鬼話」意象,則出自深受日本文學影響的作家郁達夫。1942年,作家從新加坡流亡至蘇門答臘,利用替日軍翻譯之便設法營救華僑。但在1945年日軍投降之後,他突然失蹤,只留下在《椰樹的神話》寫過的話:

有一天,在她埋葬的地方突然冒出一株小樹來。這株樹長得很快,越長越高,它只有一棵瘦長的樹幹,亭亭玉立,不蔓不枝,樹梢只有幾扇好像羽毛的樹葉,看呀,它又生出那又圓又大的果子來,這便是世界上第一顆椰子樹。

在此觀眾看到南洋彷彿附身在文字裡的複像,日復一日重生。然而,對數百年來扎根南洋的華裔後代來說,認同的複像反而是日常現實。在血緣祖國與原生土地之間,認同並沒有簡單的答案。

認同之聲

南洋令帝國嚮往,也令華人迷惘。冷戰之初華裔作家韓素音(Han Suyin)的自傳小說被好萊塢相中改編為電影《生死戀》(Love is a many splendidoured thing,1955)在殖民地香港拍攝。某個船上場景裡,男人問女人1940年人在何方,女人回答「I was in Malaya(我來自馬來亞)」。片中女主角長得完全不像亞洲人,此時「馬來亞」曖昧擺盪在殖民母國與1963年獨立的馬來西亞兩種對立認同之間,作為1946年到1963年的過渡政體,存在歷史只有17年。而這裡的馬來亞是一個地方或國家?在《南洋》裡,A看見影像裡的女人也反問男人在哪,滾瓜爛熟地覆誦出「I was in Italy」(註6)。這不僅僅是身份的擬仿(parody),更提醒觀眾被想像的共同體(imagined community),「種族」與「地方認同」的結合,如何不只是血緣更是社會學的發明。

作為本地最常引用的概念,班乃迪克.安德森對於民族主義的研究,必須與技術媒介同步思考才不致流於武斷。西方集體性的民族概念創造,源自印刷術改善和識字率普及造就同一民族認同的中產階級主流,由大眾媒體和工業革命發展形塑特定區域的一體化。在複像南洋的多語文本裡,認同的複製、再現通過文學、廣播/廣播劇或電影等領域形塑集體潛意識,共同體的作用更區隔不同群體。英屬馬來亞時期的種族隔離操作,種下馬來人與華人的心結,和聯合邦到馬來西亞獨立後的種族衝突。大戰之初,山下奉文領軍擊潰英軍並拿下新加坡,被推崇為「馬來之虎」。隔年日本斥資拍攝國策片《馬來之虎》,藉由被抗日群眾殺害妹妹的主角轉投日軍開展劇情,一來坐實兩者間的歧見,二來挪用了馬來人尊崇的「老虎」意象,及島嶼、海灘、椰林等文化符碼,作為解放殖民地的訴求 (註7),這些是「獵虎」一幕的重要參照文本。

《南洋》在凸顯A與Z的物質性差異時,身體也開放為聲音棲居的場域。若不以語言為主體依歸,操演日語、英語、普通話或馬來語的兩人,差異似乎也在聲音穿透下逐漸消弭。然而,馬來人或華人身體是否具有本質性的差異?而不同角色的「扮演」又是認肯或質疑了本質性的預設呢?

媒介之身

導演曾在演後座談提及聲音的穿透性,作為媒介的電波更穿越空間甚至身體的邊界。但要討論身體對聲音的中介,就要先問這是「誰的身體」?在解構共同體之後,身體要如何先於集體本質而存在?這讓我們聯想到原住民雖然常被奉為「南島起源論」的東南亞交流因素,本地的原住民身體論述卻相當匱乏。

最近,資深劇場人王墨林在評論布拉瑞揚〈路吶〉的〈原住民跳舞給誰看?從布拉瑞揚的舞蹈說起〉一文裡,提到這齣舞不再使用「原/漢」之間的身體區隔作為方法,而以「異己認同」跳脫原住民身體與自然連結的本質論述;這裡「相互異己」(sharing exoticisms)的策略遂成了跳脫原住民身體的自然本質論述、甚至策略性的超越文化身份的主張。在此種啟發下,我們可否也把「獵虎」一幕超越身體差異的角色對調、乃至雙重異己化視為超越本質性的「異己認同」策略—是對馬來與台灣文化身份認同的踰越,並透過分享個體差異的策略,將不同權力位階的角力視為再發現彼此的契機?(註8)

根據作者的說法,布拉瑞揚「在動作元素上從毛利人身上的挪借,不是一個『本質論』的問題,恰恰要呈現的是他寧願跳脫原住民身體與『自然』劃成等號的桎梏,而以異己認同的策略把文化身份理解為塑造與重新塑造,也是語境的延異與再延異,不僅顛覆集體記憶所形成的國民國家論,更要再造自身走進記憶地圖的路徑,重新找到以身體為中心的座標,」(註9) 而在《南洋》演出最後,阿忠如鬼魅般附在Ayam身上,強與弱不再對立。彷彿「南洋」的精神構造從序幕發展的雙重他者化,延異進入新的篇章。最後,在受西班牙影響半島風土而成的Joget樂聲,兩人肢體交纏,難再分彼此。似也再提醒我們無形聲波如何穿越認同邊界,生產出新的一體性。

暗光島

讓我們回到70年前的南方小島,在呂紹理的《水螺響起—日治時期台灣社會的生活作息》第五章的結尾,適足以作為此處廣播與一體性作用的摘要。那是昭和天皇對全亞洲「玉音放送」無條件投降終戰詔書的時刻—也是日本、台灣、南洋同時間屏息聆聽的聲音:

在台灣歷史上,從來沒有一刻是像1945年8月15日的正午那樣,全台的人在「同一時間」裡,收聽到同樣的消息,有著悲喜交集感慨萬千地相同情緒。⋯在人群緊密的組織動員過程中,原本存在於台灣社會中的空間、族群、社會階層的隔閡,都在壓縮的空間與時間下,結合成一個逐漸走向齊一而均質的社會。(註10)

於是《南洋》觀眾見證了演員唸唸有詞地模仿台呼、或隨身以收音機聆聽聲音穿透空間的無形驅力。從台灣感知南洋坐標,在不厭其煩的操演圖像中看見「聲音」不再是單純媒介之物,更是凸顯「身體」作為一種可穿透、承載的空間且具有被規訓的可能性。這也是導演透過兩具異質身體彼此匍匐接近、挑釁與融合,想告訴觀眾的事情—因為身體場域是「作為引擎與他者感性接觸的物理空間」,它擁有「將自己的觀念和思想去中心化的可能性的同時,還具有被權力規範化和馴化的兩面性」(註11)。正是在那樣互相凝視、難辨敵我的時刻裡,我們看見了,兩具南方之身穿越難以對話的限制,成為非(我)主體之間對質的近代縮影。

如此一來,這名為「南洋」的界域本身,最後也成為反覆聆聽與必須超克的歷史之聲了。