Browse

有一次,回到山上,我意識到阿香和阿美已經用雜草和剩餘的食物添加到了花園的床上,就像他們觀察到的那樣。花園床看起來很飽滿,有很多東西,但是我第二眼就意識到:床鋪沒有按正確的順序鋪好。因為天氣太熱了,在山上的時間有限,我試圖思考如何處理這些新堆置的有機物。

因為那個週末阿香在山下,阿美生病了,所以那天需要休息,由KCing做午餐給我。午餐時,我們進行了一次交談。他知道該項目中的某些內容某種程度上是錯誤的。他建議我「翻過來」。起初我不知道他的意思。他用手做了一個動作,把東西翻過來。我不得不嘗試將材料翻轉過來,以創建正確的順序,儘管這意味著更多的勞動。然後我回到花園,開始蒐集材料。

—余曉冰,〈來回、誤解〉

一、植物盲和遷徙

從表面上看,進駐家庭的生活一部份不在山上,似乎有點像我自己(缺乏)種植物或園藝的經驗。就我自己而言,會認為自己像是「植物盲」和「自然缺陷症」患者。像是阿美的母親常把植物介紹給我,我總是很容易忘記它們。

在澳大利亞生活時,我從未在郊區花園種過任何植物,父母從未教我們區分中式料理使用的蔬菜。在某個學校的計劃裡,曾詢問父母我們某晚的飲食細節,常得到的回應是「蔬菜」只是「蔬菜」。為了解決這問題,我從2015年開始烹飪蔬菜並在柏林生活中種植物。2016年在臺北時,我發現自己在花卉市場隨機購買的一種盆栽植物很接近自己對太魯閣的意象,結果發現確實是來自於太魯閣當地的植物,這使我意識到了某種植物版本的自我認同。(是巧合,還是開啟植物視覺識別的成功之門—而不僅僅是命定「緣份」?)

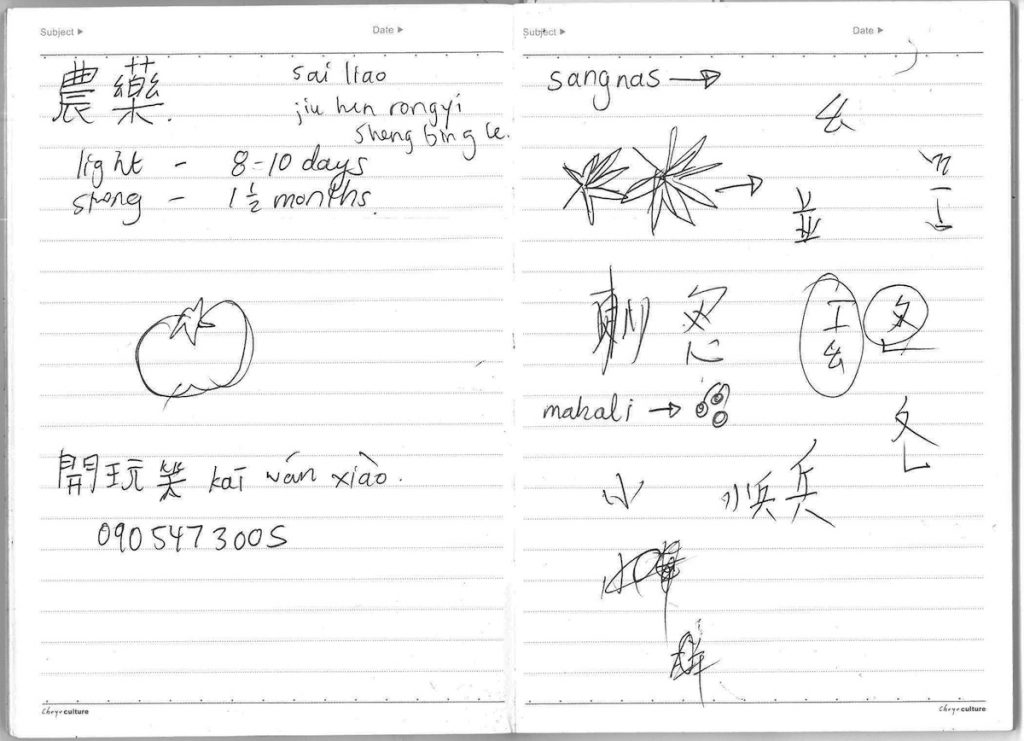

我想在駐山研究期間了解有關國家公園中植物的更多信息,同時進行繪畫練習,以畫出我與阿美家人談論的內容。

在我的藝術實踐裡,經常將自己在一個移民家庭中的經歷與自己的生命經歷聯繫起來。家族歷史可以追朔到從中國南區到馬來西亞,再到澳大利亞的四代遷徙,這也回應我對在台灣生活經歷的思考。我經常質疑這種經歷對我的文化歸屬意味著什麼,它間接地影響我對於與太魯閣社群一同生活的想法。

在駐山研究過程裡,我了解到太魯閣族人正在通過多種方式(包括「記憶工作」)來應對身份認同的轉變。其中有個問題是族人如何維持自己與環境的關係,作為其原住民族。植物盲,就像反映了自己作為一個人的身份以及與不同空間和地方的聯繫;認為自己是移民。我更直接地問:在考慮歸屬和土地時,土著和移民的主體性在哪相遇?

沿著新城的主要道路行走時,我問她:「太魯閣峽谷使很多遊客驚嘆。但是當您看到太魯閣峽谷時感覺如何?」阿香回答:「對我來說,沿著峽谷走就像在這條路上走。」她解釋說這只是他們日常生活中的一條路。這兩個地方之間的對比讓我覺得有趣。我想:也許這意味著她可以看著森林,了解森林的環境,就像我學會閱讀城市或城鎮街道的標誌和物體一樣。

阿香不只向我介紹山上的在地植物。如前所述,同禮部落的太魯閣族人在他們的花園裡種植異國情調和國際化的植物。阿香某天帶來了一個植物給我們,經過一段時間後,我才發現這是一種東南亞風味的植物,我的曾祖父曾用它做過各種各樣的烹飪,這是他在馬來西亞工作的一部份。

二、移植記憶

建築只能從已經存在的地方開始。厚土種植法的表層,不僅由山脈中的有機材料組成,而且還代表了該地區的記憶以及我們交換的過程。

在蒐集了阿美家人的故事後,我用中國水墨素描和書寫了我們談論過的植物。我把在此繪製過程中所犯的草稿和錯誤,添加到其土地上的厚土種植區中。就像我以前使用自己的錯誤進行堆肥一樣,這些故事也成為這一種新形式的基礎。

2016年,颱風破壞了我在都姆恩家屋前種的日本楓樹,但是我們之間互動的記憶仍在那裡,都姆恩之後透過政道向我介紹花園的現況,感覺山上的花園彷彿有能力儲存集體記憶。與此類似,我想嘗試厚土種植法在阿美的庭院,可以種植阿美家人與我共享的植物,以他們在山區種植植物的方式敘述,以此作為對其進行估價和記錄的方式;與土地的具體聯繫。

除了植物和土地上的繪畫的失敗作品,我還把自己的「書法」堆肥從台北帶到花蓮。「活」堆肥不僅是厚土種植法過程的關鍵組成部份,而且我認為這種作用是土壤從城市到山區的往返。某種象徵性的反轉,在城市中製作堆肥,然後將其返回提取混凝土的土地上(水泥廠從太魯閣國家公園附近的採礦場開採,並用於城市化)。

三、水墨和澆水

駐山計劃結束後,我在台北對項目進行反思,並對此感到擔憂。我不僅擔心其家人對我的所作所為感到疏遠,而且還擔心下個月我們要在山上進行居住介紹時,花園的景象還不夠好。我不想讓阿美感到尷尬或被誤解,我意識到花園需要更多東西來表達維持她家人的記憶和故事的想法,尤其是如果某些植物還沒有出現的話。

因此,我決定將竹籤貼在一張有我所創作的繪畫和故事的紙上,然後將它們直接插在花園土壤中。這可能代表了我們在這裡種下的種子,將來可能在這裡種下的種子的想法,與此同時,也提到該家族的過去以及與山區的現有聯繫。在居住期間,我發現阿美很欣賞繪畫,因為她對瑪麗安的畫很欣賞,並邀請我和瑪麗安在賓館內繪畫。因此,我認為在現場展示自己的故事繪畫可能會為阿美及其家人和花園帶來更多的關聯性與認同作用。

最後一次播種是在七月底,當時我和政道一起去了大同,會見了太魯閣族的長者(當時他們討論在立方計劃空間的展覽。我拿起了在台北種下的種子所長出來的紅豆、枸杞和番薯,還有一些生了芽的薑黃根。

在會議上,阿美談到了他們如何認識到覆蓋土壤會使土壤變肥沃。她告訴所有人,她在我工作過的空間中種南瓜及其他作物種子,它們已經發芽了。在我們一直在工作的另一個地方,她開始自己嘗試厚土種植法。

見面後,我上了立霧山,種下了我帶來的東西。就像阿美說的那樣,有新生命的跡像剛開始在土壤中窺伺。我從台北帶來的植物似乎還沒有完全成熟,儘管看起來它們還可以生存。另一些植物如薰衣草和薄荷,已經乾枯死亡。

同時,KCing已經在周圍忙著牽管線。他跑來找我,宣布要把花園的這部份與水箱連接起來(從山泉中集水)。我一直想問KCing他是否可以幫助我做到這一點,但是從來沒有機會問他,總是因為我們的語言障礙和我們不得不嘗試討論的其他事而耽擱。無論如何,他已經在進行了。

「我們不知道你要做什麼,你得告訴我們,我們才知道你想做什麼。但是我很聰明,我知道,妳可以說:KCing很聰明。」

我意識到這座花園逐漸使我們的行動更緊密。我笑了;我謝謝他,並問他我是否可以幫得上忙。

他說:「你忙你的。」

後記

當藝術家參與駐村時,可能會想到他們必須創造一些東西,尤其是如果藝術家習慣於創作裝置作品,傾向使用有形材料。但是對我來說進駐的地方永遠都不屬於我的,不是我應該去建設的地方。在我的藝術實踐中,對於建設行為的思考是參照蒂姆.英戈爾德(Tim Ingold)對海德格居住視角的詮釋:在建設之前您必須居住。透過居住,建設才能結晶化 (註1)。在這我將建設視為某種文化上的貢獻—通過耕種和建設的活動 (註2)。

所以對我來說,居住的安排設計在這個藝駐計劃是重要的。居住的地點在歷史上一直存在爭議,持續以不同的狀態存在。與住民共同生活的安排可以創造與社區進行有機交流的方式。也只有與在地社群居住,無論是位在太魯閣國家公園的同禮部落、還是山下的新城社區,我才能夠體驗到來自太魯閣部落的特殊性。

在今年太魯閣的駐山研究生活中,阿美家人和我之間發生了許多尷尬而有意思的誤解,一方面是由於語言或文化障礙,另一方面是部份無法解釋的,看似不同的處事邏輯觀點。對我來說,也可以透過某些反轉方向的操作來思考這些差異,這是一種表達處於交流環境中的方法,在這種情況下,人們必須重新考慮或逆轉關於個人的生活的想法。