Browse

隨著世界各地的現場展覽因COVID-19疫情而關閉大門,許多機構與藝術家突然之間迫切的面臨製作線上展的各式問題。這個課題乍看之下相當簡白:提供普羅大眾一個除了親身體驗之外,接觸展示計畫與相關資訊的途徑。

對於躲避於空間中面對無奈、困苦、感傷或三者同時襲來的觀眾,線上展作為「真實」的替身,以藝廊為中心的藝術經驗僅僅提醒我們被擱置的生活、觸發與「真實」物的直接比較,也引發我們關注那些經驗中所遺缺的部分。然而,線上展可以遠多於模擬的空間、檔案紀錄、宣傳和獲取通路。在這個時刻,有許多合理的問題都是關於在這般艱困的時候需要什麼樣的線上藝術計畫。那些希望透過線上計畫項目在長期國際性封鎖和其他超出封鎖的困境下,繼續服務更廣大的社會與文化任務的機構,若製作線上展的獨特性與歷史能涵蓋更深一層的考量將更有作為。

然而,這可能是有挑戰性的。過去的歷史未被妥善地記錄,其獨特性也未曾徹底地梳理。在近幾周,隨著許多線上對談和文章從多個角度與範疇談起這個主題,而開始有些變化。此系列作為根莖網(Rhizome)其中一項與此相關議題的參與和貢獻,我將綜整部份來自我們機構內部如何製作線上展的經驗,也從原生數位藝術的歷史發展中取用案例進行討論。(註1) 在第一篇,我將辯證線上展應被視為一種與藝廊展示有所區別但相互關聯的實踐模式,表演性、多變的質性與原生數位文化,是之所以有所區隔的三個關鍵性要素。

何謂線上展(示)?

一個眾籌的競賽提供藝術家多位贊助人 (註2);在第二人生虛擬世界中的一個展覽 (註3);一個能下載到個人電腦的zip壓縮檔 (註4);一個有許多藝術家作品縮圖與連結的HTML網頁 (註5);一個經過策畫的APP程式提供基於智慧型手機觀看的VR作品。

以上是一小部分近幾年談「線上展」這個詞時,可能令人眼花撩亂的案例。司空見慣的白盒子是藝廊展出的預設形式,線上展觀眾會碰到各式各樣的構成與形貌。最好的情況下,這份無庸置疑的不穩定性,提供觀眾將展示的生產理解為多變的、基於文本的社會實踐,也會設想它能夠(或不能夠)比白盒子— 過去一段時間中受到大幅度侷限的這種建築結構—持續存在的時間來的更長,最糟的情況也不過是令人摸不著頭緒而已。肇因於這段譁眾取寵的實驗歷史,容易使人難以去認識何謂線上展。

在博物館研究領域,展示在傳統上被定義為以下這段描述:「展示涉及在特定的空間實施一種新的物件次序,並在物與他物之間存在某種特定組合的關係。」(註6) 當代藝術已將其共同面對的挑戰鑲嵌於此類的定義,然而,上面舉例的每個想法都將線上展置於某種緊張的張力下。

謹記這些原則,可以將定義重新表述為:線上展涉及藝術作品與其物性在特定場面調度下的表演,加入了物與物之間的動態關係及更寬廣的網路脈絡。

從現場到數位

在更深入解析前,存在一個有關線上與線下展示兩者關係的討論—亦即,讓使用者在電腦前體驗線上展中的藝術作品,相對於在線上展指涉回藝廊空間中作品的檔案資料。在這些實踐中存在相當大的跨界交集處,對設立明確的界線過度憂心似乎於事無補。

線上的文化經常被歸類為自成一個例外於現實的世界,本質上與日常生活不同;有時候則被認為是完全無特殊之處,與「離線(offline)」的社會現實是相似的,如同學者Julie E. Cohen曾提及的,這兩種認識途徑都有侷限性:

確實是可以斷言網路空間「就像」現實空間,只要不去理會網路空間是由真實的使用者以不同但互相相連的網路與現實空間的體驗,其採取的行為會互有因果關係。在所有的案例中,視網路空間為單獨的這些論點,忽視了網路空間同時也是日常空間實踐的延伸與演進—是一個不與現實分離的空間,也非純粹的現實延續。也就是說,它們忽略了網路空間中使用者那具體的、位於某處的經驗,以及在現實與數位的地理位置之間複雜的交互影響。(註9)

基於上述條件,線上展的最佳解釋是不同於、但與參與者的具體和位於某處的經驗相連,有別於公眾的、甚至藝廊展間的世界。

觀眾已長時間處於在線上體驗現場展示的狀況。在Instagram和部落格出現的那幾年之前,諸如 Vvork(2006~2012)和 Contemporary Art Daily(2008~)都為它們策畫的貼文創造無數的追蹤者。VVORK將關注重點放於個人的藝術創作,而Contemporary Art Daily則是展覽,通常呈現的作品來自於新銳藝術家經營的空間以及波特蘭與墨西哥城周邊主要的美術館。經由這些部落格及人們追蹤的平台,能適應於透由螢幕體驗現場作品的觀眾不斷增長。

當更多的藝廊參觀者開始為了於線上分享而產出自己的展覽照片,藝廊的建築空間也回應這個轉變。15年前,紐約市的繁華商業藝廊還很常使用固定軌道燈或像是聚光燈做為它們的照明規劃,這麼做能在增亮藝術品的同時使展廳相對昏暗,就像一座雞尾酒吧,適合夜晚中那光鮮亮麗的人群。在未經訓練的觀眾拍照時,軌道燈常導致影像偏黃而不清晰,就在越來越多大眾開始發布自己的照片,由螢光點構成的線狀光源以提供空間整體性的均質平光,也成為最便利的選擇。

在這樣的光源下,連傳統機構也在某種程度上涉及線上展的製作。同樣的,藝術觀眾也早已經參與了線上的觀看與閱讀。在機構層面上,線上參與往往是與策展事務正式分離的,從屬於輔助的位置,並根據僵化的矩陣指標來評量。這往往限制了以機構為出發的線上展策畫與藝術性探索的可能性。毫不意外的是,某些最為有趣的有關於減低屏障或連結展廳與網路的實驗,往往來自於藝術家的主意。

而以一系列色彩繽紛的抽象畫印刷面板,Artie Vierkant的Image Objects為例。當這些物件拍攝線上巡迴展的影像時,Vierkant改變它的資料形式,為線上巡迴創造了完全不同的數位作品。(右圖:Image Objects,2012年6月17日星期日,於紐約Higher Pictures的展出樣貌。)

由Jasper Spicero策劃的Generation Works,是一個由藝術家經營,位於華盛頓塔科馬市一所公寓大樓的展示空間。但是這個空間不接待現場的觀眾,它只是為了透過使人有美好想像的手工感網站來觀看檔案紀錄,才會製作展覽。

這些計畫都擁抱網際網路毫無限制的意義創造,並與威權與僵化的傳統展示空間形成對比,某種依賴機構性架構而得以存活的緊張關係,將線上參與勾勒至策展之外。全面性地將線上展製作視為傳統展示實踐的「延伸與進化」將牽動相關的分類及整體的策展實踐。

如果一種「思考周全且無可辯駁的慣用語彙」(註10) 已在博物館和美術館結構中長年被建構出來,網際網路則使這種語彙看似老套並充滿未解疑問。不同於在接觸新脈絡時努力地維持權威,轉換到線上展的策展人與機構,最擅長的是引介自「歷史與整體」(註11) 層面,那些他們正在採行的脈絡。

展示作為表演

易變性恐怕是以數位形式進行生產最為基本和容易混淆的概念。如同2001年Lev Manovich在《新媒體的語言》(Language of New Media)一書所描述的,易變性導致同一組資料可以透過多種方法呈現,根據像是硬體與軟體環境為改變的因子。(註12) 無論一個線上展包含實體作品檔案或原生數位作品,易變性使問題聚焦於這個被展出的作品到底是什麼,以及如何以穩定且有條理的,而非令人惱怒的方法來呈現。

Boris Groys在2008年出版的《藝術力》(Art Power)一書處理這個議題的說法,是將數位展示歸類為一種表演形式 : 「數位影像是複製的—但視覺化事件是原生的事件,因為數位複製本身,沒有可見的原件。這也進一步表示,展示並不夠,數位影像必須要上演才能被看見。」(註13) 雖然他這段文字主要是針對藝廊展示的數位化影像,但同樣適用於純線上展。線上展包含針對一件作品的表演作某種程度的抉擇。

Groys將重點放在演出作品的技術機制上,特別的是他強調是否持續以一件數位作品的原初技術設備來展示作品的策展選擇。如果作品以其原初形式呈現,則形式本身可能讓作品黯然失色;如果轉譯為一個新的形式,則有可能明顯改變作品。他更進一步提出在一件藝術品的「物」的分界中,包含技術設備機制是否適當的問題。

這種嘗試保留原有技術,是將特定影像的感知,從影像的自身轉移到它所創作的技術條件。在我們觀看早期攝影或錄像時,對於老派照片或錄像技術的基本反應就變得很明顯。而創作者當初並沒有想要製造這樣的效果,因為他無法比較日後技術發展與當下作品的差別。(註14)

Groys認為,過度強調技術結構會蒙蔽觀眾去理解藝術家的原初創作意圖。同時了解一位藝術家與特定技術脈絡之間的關係,就算是普通不過的特定軟體介面,都有可能對理解藝術家的任何創作意圖是至關重要的。

在根莖網,我們採用物的分界(object boundary)為喻來協助引導談論有關特定軟體、網路脈絡在一件特定作品的關係中所扮演的角色。 在軟體皆連網的脈絡下,物性就是物性的表演,而物的分界並非一個特定不變的事實,而是易變的。

根莖網的保存總監Dragan Espenschied這樣描述:這些科技物—像是數位檔案這些組成作品的資源,即使電腦關閉了依然存在某處的那些東西—是由其他資源(通常不是由藝術家所創造的)來表現出其實體。物的分界包含任何被認為人造的物件,再加上其他被帶入表演中的資源。

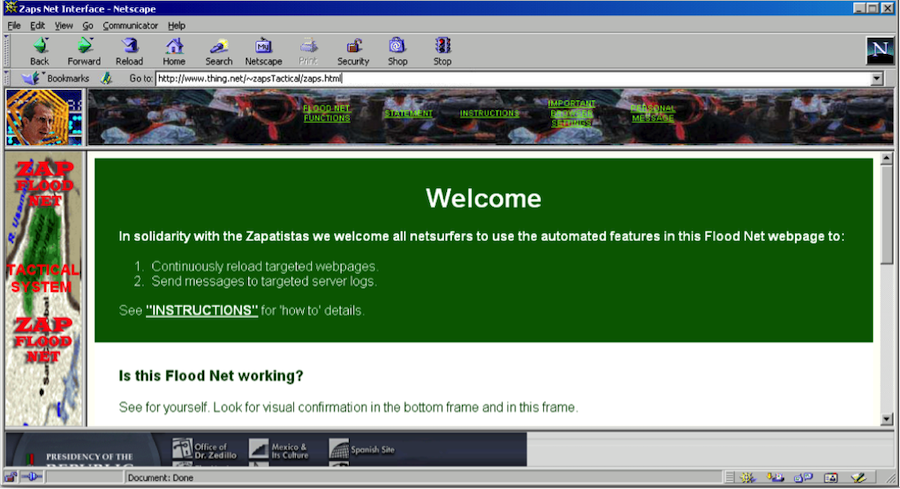

有關為展示設定一套物的分界時的選擇,很大程度是有其主觀性且不為常規所限。作品應該以在雲端執行的Netscape Navigator 3(按:已淘汰的網景瀏覽器)呈現,或我們應該將其原始程式碼在24小時的YouTube演出裡大聲唸出?

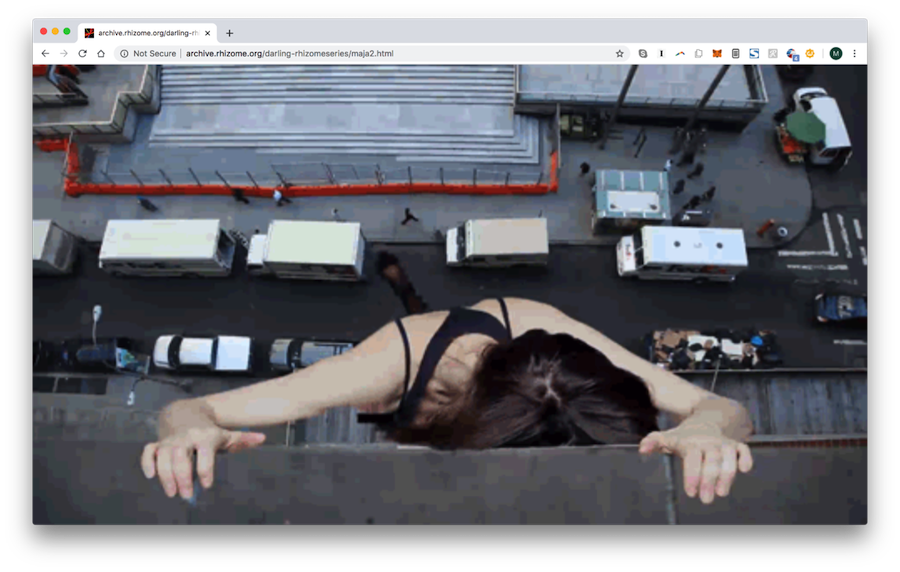

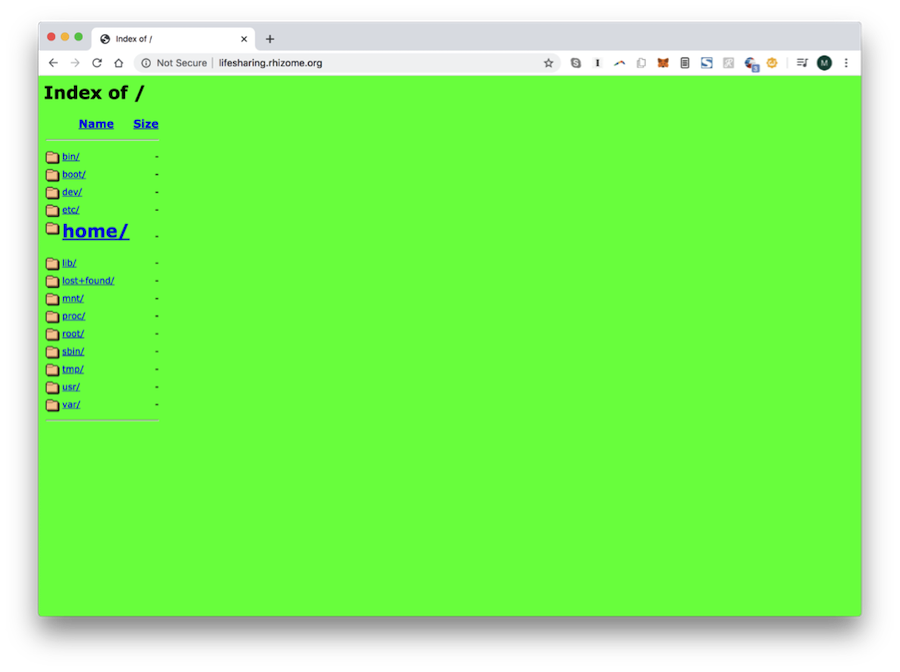

在根莖網的線上展Net Art Anthology中,這個關注於歷史中有關網路藝術的作品,物的分界以多元種類的方法呈現:

因此在Net Art Anthology,有些作品的呈現經過修復、甚至根據原技術脈絡重新打造元件,有的則非如此。關於該如何劃分物的分界,是根據特定作品的功能特性及預期觀眾會面對作品的環境來選擇。這些選擇有時包含藝術家、策展人和保存專門人員的輸入,以及如何最佳的利用有限工時,像是哪些人工物和資源是可以取得的。

無論物的分界是如何劃分的,最終並非是一個不變的物件,而是物性關係的表演。如同Groys會說的:「每次數位影像的再現,都是影像的再創作,」(註15) 每次作品於線上展中的再展呈,都是嶄新且不同的,其形貌將由即時網路參與者所形塑。

是時候撞磚塊了

人們最終會發現,表演的語彙能提供一種對線上展製作來說相當有幫助的概念。在這系列的下一篇,我將以此概念為基礎來討論線上展製作是如何包含了場面調度。這個概念源自於劇場空間的身體性,但也很幸運地由電影研究延伸採納,因此我們現在可以使用這個概念而不感覺受到傳統對空間的想法限制。

我同事Dragan曾指出,過於直接地將現實世界的影像套用至數位可能是危險的。如同以下概念:

…對數位文化採取保守看法的普及化。當電腦持續地被詮釋為載具、網路被詮釋為高速公路、搜尋引擎為詮釋為大腦、甚至電子郵件被詮釋為傳統的郵政服務,電腦真正的特性與可能性就喪失了。(註16)

Dragan創造很多從數位文化中獲得的比喻,也可以使用在範圍很廣的情境下。比如說,他建議一個人可以在要去ATM時說「我要來撞磚塊」,靈感來自於超級瑪利歐撞磚塊來得到硬幣。我想延伸這個比喻,提出「撞磚塊」或許可以用來比喻在一個相對難辨的狀況下尋找價值。

製作線上展時,關鍵在於對於將傳統藝廊做為單一參照點要特別謹慎。試圖以線上取代「現場」展示只會讓觀眾想起「他們被囚禁在自己家中,少了『真實的物件』」。這樣的取代引發某些目前所無法觸及之經驗的直接比較,就像在看作品時與其他有血有肉的人類為伍。 更確切的說,任務是在探索線上展作為一種延續於廣義的展示製作歷史、但又與眾不同的實踐,一種有其獨到適切性的真實體驗。為了達成,你必須撞一撞磚塊。