Browse

在圖像主導的世界中,人類永遠都從事可見與有形的事物。那什麼是無形(invisible)?什麼是隱蔽(hidden)?而什麼又是不可見(unseen)?在思考東南亞典範中那些「不可見」之物時,我們常以超自然領域作為思考的概念核心:上帝、神靈、天使、精靈/惡靈(djinn)、超自然現象、神話、神秘主義、迷信、預兆、鬼魂、食屍鬼(ghoul)、靈魂(spirit),諸如此類。在大多數東南亞文化中,那些關於異世界(other world)的想法已然根深柢固,自然界和後設形上學之間的邊界非常模糊。即使那些非物質的事物遠離我們的視線,鄉土信仰及那些融合宗教、傳統與風俗並包含「不可見」的文化習俗,還是能夠讓我們意識到物質層面上的共存。有了這些基本的概念,就可以輕易地將某些藝術實踐歸納為「靈性」(spiritual)的方法,並暗示藝術家身份中的宗教素養。儘管在這些想法的某些方面可能是正確的,但「靈性」的視覺化卻阻礙了對這些作品的理解,後者更不只是藝術家信念的表現 (註1)。

本文著眼於馬來群島(Malay Archipelago)(註2) 及潛藏在不同宗教實踐和鄉土傳統中「不可見」的思想觀念,以利於我們理解在當代藝術實踐中的文化意識。然而,這些想法並不表示藝術實踐只是代表一種宗教元素;相反的,藝術家對於「不可見」的表達有助於外化或再現真實自我。因此,本文將試圖討論新加坡馬來裔藝術家藝術實踐的系統化問題。他們的作品不僅僅是對「馬來人認同」(Malay Identity)的一種暗示。這種藉由ghaib(不可見)的概念,還有其他具有類似意識形態的本土信仰來親近藝術家實踐的方法,嘗試將某人如何「看」這種藝術的方式視為問題意識。透過研究已故穆罕默德.丁莫罕默德(Mohammad Din Mohammad,1955~2007年)、薩勒.賈帕(Salleh Japar,1962年生)、扎麗娜.穆罕默德(Zarina Muhammad,1982年生)和費洛爾.達瑪(Fyerool Darma,1987年生)的藝術實踐,筆者探索「不可見」的不同方法,更不限於非肉身、星辰的宗教觀念作用。由於對藝術家作品理解有限,加上既有的「觀看」方式,這些藝術家往往淪為「馬來人認同」與「馬來性」的象徵或簡化概念,或使他們被視為「伊斯蘭」。實際上,他們融合了不同信仰和意識形態。這樣的融合在文化層次上取決於每位藝術家的生活經歷和視野。這些實踐也為重新思考藝術作為一種調和的產物、一扇窗戶及一處物質與非物質世界之間的閥值空間,提供了深刻的見解。

第六感

伊斯蘭教傳達到馬來群島之後,據悉在13至16世紀之間達到頂峰。其神秘的分支,蘇菲主義(Sufism),被認為推動伊斯蘭教進入馬來群島,並與前伊斯蘭時期存在的印度佛教和泛靈論傳統一起,最終形成了馬來文化中的某些面向 (註3)。Ghaib源自阿拉伯語ghayb,但很少人知道這個詞彙在被馬來語吸收的時間點。儘管如此,我們還是可以假定這個詞會出現在像未見之事(Al-ghayb)(註4) 的「宗教詞彙」這類伊斯蘭敘事手稿。儘管這個詞最初與伊斯蘭教有關,但它已被馬來群島納用,在意義上涵蓋所有肉眼看不見的非物質生物。在繼續擴張這些註解之前,我們必須先了解這個詞在阿拉伯語的語言含義及在伊斯蘭教的用法:

這個詞彙的字根具有兩種內涵:ghābaʿan,即不存在;ghāba fī,即隱藏。在當前用法中,ghayb(尤其是ghayba)可能表示「缺席」(ghayba,與shuhūd,「存在」相關,可能是蘇菲主義中的技術性用語)。但更多時候,ghayb會被用來表示隱藏的、無法被感官理解的、無法被推理的事物。因此,ghayb可說是不存在於人類的知識裡,而是隱藏在神聖的智慧當中。正是這個al-ghayb所提到的第二個意思,ghayb是一個技術性的宗教詞彙,也可以解釋成「神秘」(the mystery)(註5)。

Ghaib和未見之事(Al-ghayb)之間有明顯區別,而後者與神性知識有關。值得注意的是,這個詞的使用度遠超過其他具有類似意義的馬來語詞彙,像luar biasa(非凡)、anih或pelik(怪異)、ganjil(奇數)皆是例子。這些詞語作為形容詞,它們只能描述那些無法解釋的「不可見」經驗。而ghaib這個詞幾乎無所不包,它甚至可以利用這些包涵任何非物質事物的含義來修飾這些形容詞。詮釋的方式有很多種,而這些藝術家很顯然地會根據他們所接觸的現實來描繪不同面貌的ghaib,而且這些「不可見之事物也會以多種方式出沒、影響和共同創造可見的世界」(註6)。

馬來人認同中的基本概念,如融合主義、伊斯蘭教、前伊斯蘭、印度佛教萬物有靈論,非常難以完全掌握且令人費解。因此,這個地區的藝術史經常使用來自歐美學術界的各種用語,比如混合論(syncriticism)、雜交性(hybridity)與綜合。這些詞為馬來世界的藝術實踐造成了過度簡化的詮釋。而在東南亞的形象塑造上,這些詞也會淡化鄉土之間文化歷史的幽微差異 (註7)。這些來自歐美的概念移除了宗教思想(伊斯蘭和印度佛教)與當地信仰(民間信仰與萬物有靈論者)對不同地區的多元文化、傳統和習俗的影響及其作為感知媒介與連續性的可能性。由於被標示為非正統 (註8),某些來自這些文化和宗教習俗的面向如今持續消失。此外,伊斯蘭教的制度化也在許多方面促成了一種限制性的觀念,也就是馬來人的身份等同於伊斯蘭身份 (註9)。這樣的觀點非常矛盾,因為並非所有馬來人都是穆斯林。雖然東南亞的殖民收藏主要來自印度佛教文物,但在更廣泛的伊斯蘭世界中的蘇菲主義,也因西方「普世主義」哲學而遭遇類似於其對佛教的投射。蘇菲派被認為是「相較於伊斯蘭教,與基督教和希臘化哲學擁有更多共同點的自由思想家」(註10)。蘇菲主義被西方世界視為與伊斯蘭教不同,因此更應該批判地閱讀那些評價他們實踐的讀物,即使在東南亞也是如此。Simon Sorgenfrei描述了歐美學術界將蘇菲主義視為「穆斯林文化的積極表現」的情況,對他們來說伊斯蘭教則充滿消極的內涵。

在遜尼派伊斯蘭教中,「不可見」的信仰深深地扎根在所有穆斯林都必須體現的六個重要信仰原則裡 (註11)。Ghaib是存在於內在的信仰,用以形塑一個能夠對物理世界產生非理性和理性理解的現實。蘇菲派意識形態中的「tawhid,一神論中統一性的基本思想」(註12)、zahir(外部)、batin(內部真理)等概念被用來闡述馬來穆斯林藝術家及其實踐,作為外化的內在性。已故穆罕默德.丁穆罕默德便是蘇菲派的代表藝術家。

丁莫罕默德1955年出生於麻六甲。他是一位著名的藝術家、馬來武術師 (註13) 及傳統治療師。1980年的一次事故使得他有兩年的時間無法行走。這次事故也成為了他人生中重要的分水嶺。他的馬來武術大師利用傳統方式包括草藥治療幫助他,使得丁莫罕默德(Din Mohammad)最終步入了恢復的道路,並促使他進入傳統治療的領域。2008年,新加坡國立大學博物館舉辦一場遺贈展,展出藝術家自「藥用動物骨骼和皮膚、根和草藥、油、刀和矛、稀有石頭、手工木製家具、微型古蘭經和皮偶」(註14) 中蒐集而成的一系列作品與素材。策展人Shabbir Hussain Mustafa引述他與D. S. Farrer(一名專門研究馬來武術的人類學家)之間的對話,描繪丁莫罕默德(Din Mohammad)因對馬來武術精神的認識而使他成為「將神聖轉換成世俗的神力『感測器』」,這個重要人生經歷也影響他的藝術創作過程 (註15)。據藝術家之妻哈米達.賈利勒(Hamidah Jalil)口述,丁莫罕默德的藝術創作方法要求他對自我「臣服」。而「將神聖轉換到世俗」的過程則被歸因於上帝對他的指導,進而促使他透過創作來宣告他的niat(意圖)、祈禱與dhikr。簡言之,丁莫罕默德是一個中介者,上帝是藝術家,而作品是ghaib的物理表現。

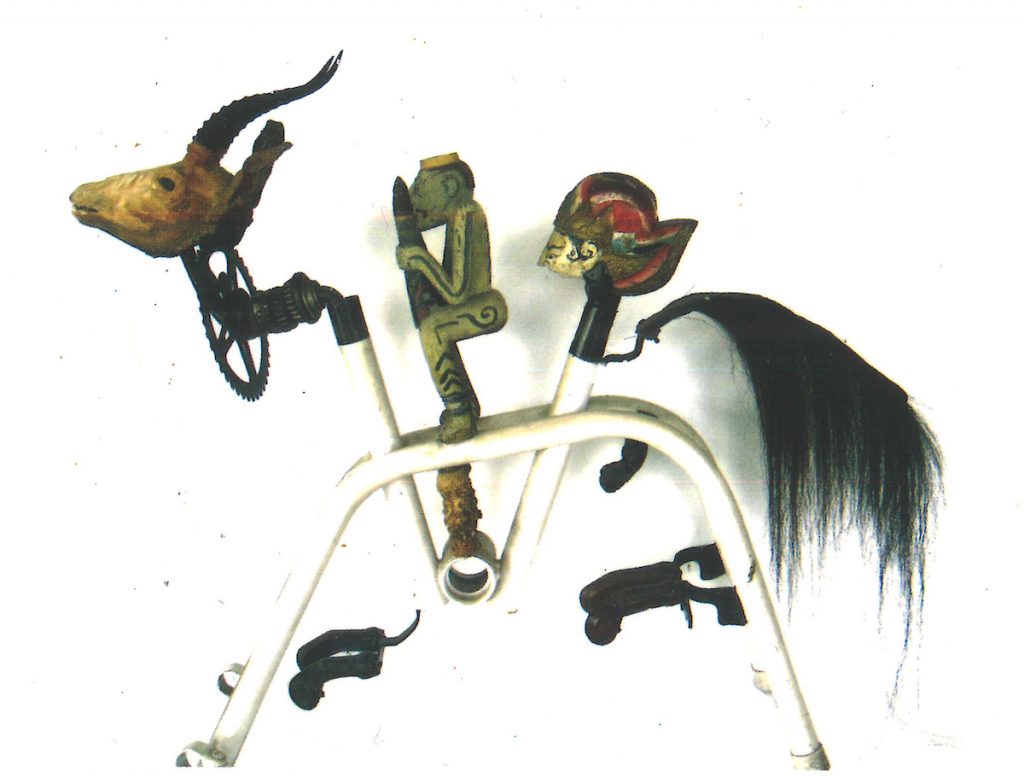

雖然丁莫罕默德的繪畫受到廣泛討論,但也有必要了解那些表現在其雕塑中的ghaib。哈米達.賈利勒(Hamidah Jalil)認為,丁莫罕默德對布拉克(Buraq)(註16) 伊斯蘭敘事的迷戀值得被關注。Buraq是大天使加百利(Gabriel)介紹給先知穆罕默德(Prophet Muhammad)的一種超自然的生物運輸工具。它能在非常短的時間內將先知從麥加送往耶路撒冷。丁莫罕默德反覆運用不同表現手法來隱喻這個載體,以體現精神啟蒙的旅程(圖1和圖2)。從這個意義而言,zahir(外部)和batin(內部真理)的概念不足以解釋。藝術家與具象之間的調和關係更具流動性,而且應該以蘇菲思想進一步剖析這層關係:物質的、暫時的世界是真實的(real),但形而上學的、永恒的世界卻是實在的(reality)(註17)。對於蘇菲派來說,所有能夠被視為是一種抽象、隱喻性的載體都必須是理性的,並且具有「活生生且動態的實在」(註18)(living and dynamic reality)。丁莫罕默德在這兩種組合中使用了破碎的材料,而對受過嚴格訓練的眼睛來說是,這種破碎的視覺表現毫無意義。通過聚集來自不同物件的碎片,如自行車或電腦支架,再透過作品〈Singa Kuda〉(獅馬)和〈Mystical Journey 1〉所示,丁莫罕默德賦予了物件新的生命。根據世人永遠無從知曉的「不可見」所延伸出的標準,這個由丁莫罕默德創作的綜合體能夠被視為一個完美的邏輯。

藝術家薩勒.賈帕的做法與丁莫罕默德類似。他以另一種分解形式作為視覺語言。儘管薩勒.賈帕強調其作品與伊斯蘭哲學 (註19) 相關,但我們要明白他的作品不一定落入伊斯蘭藝術的討論範疇,而應該是他對自我「伊斯蘭性」的理解。這樣的問題在現當代伊斯蘭藝術運動中很常見,如在馬來西亞,一些藝術史學家就指出這種複雜性 (註20)。筆者引用馬來西亞藝術史學家和藝術家Sulaiman Esa的說法:

試問一幅描繪清真寺、採用爪夷文(馬來語的阿拉伯文手寫體)的光學波形,或將複雜優美的阿旺臘瓦特(awan larat;一種木雕圖案)結合在一起,便能夠使一幅畫必然屬於伊斯蘭嗎?伊斯蘭藝術的定義是什麼?是什麼决定它的伊斯蘭性?它與穆斯林藝術、神聖藝術或宗教藝術有何不同?(註21)

薩勒使用的符號證明了能超越國家建構身份的地理流動性,並指向他對於區域性,甚至全球性衝突的探究。他也將這種對他的藝術實踐的影響,歸因於他在澳大利亞學習期間接觸的原生澳大利亞的藝術表現形式。薩勒作品中的紀事性與有機性刻意地模糊影像的清晰度。他的創作主要以標誌和符號為中心,因此往往會讓試圖解讀意義的觀眾感到困惑,但這樣的表現也卻同時抵抗了藝術家在固定文化身份下的劃分。

一個以神聖力量為中心,具有儀式性結構的符號,例如山巒和世界之軸(axis mundi)成為薩勒藝術作品中反復出現的元素。在伊斯蘭教義中,麥加的卡巴天房(Kaaba)就是其中一座這樣的建築。山巒是薩勒作品常見的意象。藝術家將它們描述為「地球的釘子」。這種說法是穆斯林常用的表達方式,以反映古蘭經對山巒的描述,也就是「堅實的地基」(註22)(firm foundations)。「山是宇宙的象徵」在東南亞也是廣泛被琢磨的普世概念。正如專研印尼藝術的藝術史學家Astri Wright所述,山巒「與這些千年來受到本土萬物有靈論者、佛教和印度教思想啟發,專注於靈魂與精神力量的想法產生了共鳴」(註23)。

這又如何解釋ghaib?山作為一種符號,在薩勒的作品中以多樣且複雜的形式出現。他使用有機物繪製,內含婆羅浮屠的俯視圖(圖3)(註24) 的〈世界之軸四〉(Axis Mundi-IV,1995)系列便是這種抽象的表現手法。權力的聖地通常都是意圖擁有世界之軸建築的地方 (註25)。如今世界之軸的實踐通常被認為是曼陀羅儀式,但薩勒的作品追溯了這種建築與其他文化和宗教的共同點,並思考ghaib在世界之軸歷史中的表達方式。除了婆羅浮屠形象以及這些作品的標題,三角形和圓圈形式的符號也簡單地解釋了薩勒的動機。這些作品的視覺亮度模仿了某種試圖找回遙遠的、遺失的記憶的狀態。畢竟,世界之軸是一個以人類為中心位置的小宇宙。它們作為一種地圖,產生於世界各地的不同文化當中。對此,Walter Mignolo將這種現象描述為其所處環境中空間和時間的「種族合理化」(ethnic-rationalisation)(註26)。在mappa mundi(中世紀地圖)出現前,人們使用一種特定的世界地圖,在這些地圖中他們的社會佔據了中心位置,而其他社會(像來自其他社會)則被視為屬於另一個宇宙。世界之軸及其在薩勒的藝術實踐中的形象,展示了世界的「多元性」,並通過這些神聖的結構和它們的知識系統來表達ghaib。另一個有趣的例子是他的〈唐卡〉(Tangka,護身符)系列(圖4)。薩勒在其中使用的馬來占卜符號,也被稱為azimat,也就是護身符或符咒。然而,若在今日使用唐卡,則通常會被認為是落後的、迷信的或非伊斯蘭的 (註27)。當我們近距離觀察時,我們會發現世界之軸意指的事物,而咒語所在的地方卻有很多數字徘徊於中心。

薩勒在不同宗教主題和信仰中尋找共同點的方式,反映了他試圖理解自我在地區和世界上位置的過程。對那些不熟悉馬來世界的景色或占卜習俗的人而言,其作品中的世界之軸與護身符符號似乎令人費解,但薩勒卻不理會畫面的清晰度,反而在他的作品中投射出一種反美學,以消止這類符號所帶來的異國情調包袱。

回溯過去:一種當代調和

丁莫罕默德和薩勒的藝術實踐很容易被局限在抽象藝術作品的範疇內,但一雙慧眼還是能以文化的角度看見影射地區祖先活動中「不可見」的協調性。考慮到當今這個離散、全球化的世界,這種觀察尤為重要。丁莫罕默德的綜合體與薩勒繪畫中的不連貫,反映了某種混雜而非對文化的真實感知。隨著文化傳統和實踐逐漸在現代性與理性的世界觀中消失,ghaib作為某種「不可見」與第六感,成為藝術家與地方、地區或全球關係的一種映射。

另一個值得注意的元素是,丁莫罕默德使用一種以原生爪哇圖像為元素的小雕像。圖1裡一隻爪哇獅子坐在車上,而一隻摩伽羅(Makara;海怪)盤起腿來。圖2顯示一尊在典型的蹲姿塑偶 (註28)(該圖像不只存在於爪哇,在許多南島文化中都找得到)(註29) 旁邊,《摩訶婆羅多》史詩中的一位苦行英雄Arjuna。爪哇文化因融合了許多宗教和傳統習俗而頗負盛名。雖然我們無法推定其與丁莫罕默德的藝術實踐之間存在關係,但值得注意的是,爪哇文化也有類似的能理解「不可見」的實踐:Kebatinan,也被稱為Kejawen(爪哇主義)或Kapitayan,其中包括「關注原力與不可感知的世界」(註30) 的信仰。這些是爪哇宗教的獨特分支,體現不同的宗教信仰,像是民間信仰與印度佛教,有時也包括伊斯蘭教。在伊斯蘭教滲透到爪哇人的身份並成為印尼民族主義運動的一部份之前,這些實踐都非常正常。

如果在心理層面上將對於ghaib的理解嵌入個體的視野和生活經驗中,那是否可能看到ghaib出現在如水滴般具體卻又不見形跡的知識裡?如果ghaib被理解成隱藏在我們面前的東西,我們能把祖先的知識看作視為「不可見」之一嗎?這是有可能的。生活經驗是組成視野的一部份,也有助於理解作為第六感的ghaib。大多數新加坡馬來裔 (註31) 都是移民後代,其血統來自更廣闊的馬來世界,特別是馬來西亞和印尼。這些過去很可能在祖先傳下來的口述歷史中表現出來,或是在祖先或他們自己所吸納的視覺形象。當代藝術實踐,如在扎麗娜.穆罕默德及費洛爾.達瑪的藝術實踐中,他們通過對「不可見」的自我見解,超越了ghaib所具有的伊斯蘭內涵。

從魔法—宗教信仰體系,到儀式實踐與聖地,扎麗娜對在媒體上的不同操作方法包括演講表演、參與式裝置與儀式。藝術家探索各種與物體有關的文化傳記,以及地區與神秘主義和非物質的暫時性關係,以對抗全球現代性的動態性。對扎麗娜而言,運用ghaib是為其另闢蹊徑。在她的儀式藝術品〈not Terra Nullius 〉(Terra Nullius是「無主之地」的意思,2018)中,扎麗娜融合了存在於巴厘島的sekala(見)和niskala(不可見)概念,也就是ghaib的另一種表達方式(圖5)。兩者之間並不存在界限,因此它們作為「兩者之間」的體現是篤信印度教的巴厘人生活的現實。在作品中,參與式裝置讓觀眾參與製作一件作為爪哇merti儀式中需要照顧與維護的祭品(圖6)。在扎麗娜的作品構思中,這些貢品主要是祭祀那些二戰期間日軍佔領新加坡時,居住在翡翠山37號的慰安婦,及早在書寫國家歷史之前就出現在新加坡的超自然實體和民間靈魂。在活動結束時,扎麗娜會帶領參與者參觀37號翡翠山建築群內的兩棵樹。這些樹用彩線包裹著,再加上能夠安撫當地靈魂,尋求祂們保護的小型陰宅(圖7)。該景象屬於遍佈東南亞的共同文化特徵。

在馬來語中,sekala一詞與時間有關。它也是形容詞片語sekali-sekala的一部份,意思是「偶爾」。值得關注的是,扎麗娜在新加坡美術館舉辦的名為《Pragmatic Prayers for the Kala at the Threshold》(2018~19) 的展覽再次與時間有著親密接觸(圖8)。在這幅作品的眾多有趣元素中,藝術家與Kala不合時宜的接觸是最引人注目的。在印度教的宇宙觀當中,Kala指的是一個被稱為「時間」的神祗,照扎麗娜的說法,祂「與命運、死亡和淨化有關」(註32) 在東南亞各處的形象各異,但祂的形象主要還是作為一個保護護身符,守護著通往神聖空間的大門。祂在曼荼羅儀式和建築(如婆羅浮屠)的每個主要入口處都以守門人身份出現。儘管祂在東南亞各地的表現不同,卡拉的形象「揭示了說故事的遺產」,這些遺產從南亞傳到了亞洲其他地區(圖9)。在馬來世界文本中,一種涉及Kala的講故事形式被發現在爪哇和巴厘島的魯瓦坦(ruwatan)(註33) 儀式裡,也就是早在16世紀便存在的Murwa Kala(卡拉的誕生)。此外,淨化儀式包含wayang(皮影戲)表演。在表演中,dhukun(治療者)或dhalang(木偶師)通過念誦咒語來講述Kala的起源故事,以擺脫受Kala折磨的「壞命運」。任何人都可以參加這場儀式,即使那些沒有痛苦的人,也可以從淨化中受益。

扎麗娜與觀眾的參與式互動模式在她的大多數計劃中都很清楚,她主要強調說故事的作用。在《Pragmatic Prayers for the Kala at the Threshold》的展牆上排成一行的塑像,是藝術家邀請朋友到她家製作。在製作塑像過程中,參與者被鼓勵依照直覺創作,並再現它們不論是作為個人監護人還是作為土地守護者的penunggu (註34) 的偽裝。時間概念中ghaib性質(「不合邏輯的」)的接合,還有在線性(或「邏輯的」)時間之外尋找和解是這種創作方式的收穫。而扎麗娜選擇的媒材具有暫時性。這種暫時性強調了「現在」這個地點,並使可見和不可見可以在這個地點集合在一起。作為時間的映像,Kala超越邏輯領域和「所見」的視野。Kala不再只是時間的守護者,而是整個時間的見證者,Kala的化身還沒有受到物質暴力或創傷歷史的玷污。藉由扎麗娜的塑像裝置,ghaib幻化的祖傳歷史被物質化形而進入視野,也將現在的時間與過去的時間連結在一起。

扎麗娜對馬來世界多樣性的介紹是為了讓人們看見形成「馬來人認同」的文化歷史。除了對歷史上官方敘事的質疑之外,扎麗娜的方法還面臨著啟蒙思想和西方現代性的理性衝擊。理性化的觀看促使一些詞彙如「傳統、民俗與神話」的發明,並使其作為一種「去除差異知識」(註35) 的方式。差異知識被歸納為非理性的、原始的與落後的,而扎麗娜對此進行反駁。她賦予這段被壓抑的歷史一個表現的媒介,也就是將之定義成消極的「原始」實踐,並以此推動我們的觀察,揭示理性的感知能力如何消解我們理解那些被邊緣化歷史的機會。

儘管自殖民時期以來,東南亞的前現代印度佛教藝術在歐美學術逐漸成為主流,但像T. K. Sabapathy這樣的著名藝術史學家,卻指出東南亞學術界對伊斯蘭藝術的「忽視」(註36),反倒是世界各地的伊斯蘭藝術研究對東南亞十分熱衷討論。著名學者Avinoam Shalem甚至宣稱,「伊斯蘭藝術史學家所提出的最有害的思想就是伊斯蘭藝術統一的神話」(註37)。若將某些敘述,無論是印度佛教、伊斯蘭教或其他意識形態,視為特別的部份,都會淡化實際上非常重要的歷史,而將重點放在凸顯這些意識形態必要性的歷史。當定義「馬來文化」,尤其是推定「馬來文化是一個固定個體」(註38) 時,這些現象就變得更複雜了。Shirlene Noordin在2003年為一場探索馬來身份認同的展覽,《Wahana》(2003)撰寫的文章中指出:「我們必須理解文化是具有流動性的,文化不是一種給予或歸因的結果。如果不這麼做,文化和身份的概念將會成為一個華麗且過於籠統的聲明,而在更嚴格的審查下這些概念會顯得更加空洞。」Shirlene提出了一個十年來都非常重要的問題:「現今馬來人身份是否等同於伊斯蘭身份,以至於人民總是拒絕所在地域上前伊斯蘭時期的印度教歷史?(註39)」

看與被看:從無形到可見

如圖所示,扎麗娜在她的儀式藝術作品中使用了許多不同的元素,比如花朵、薰香與玫瑰水等有機材料,以及蠟染等紡織品和以傳統方法編織的托盤(圖6)。這些視覺暗示促使不熟悉這些元素的觀眾能夠體驗一種充滿活力的文化。這種文化也是馬來人世界的一部份,並不僅僅植根於伊斯蘭教。那麼,如果扎麗娜沒有利用這些元素,她的作品的意義會改變嗎?在她的作品當中,具爭議性的歷史與認同政治需要一個「策略性本質主義」(註40) 來使可見的轉變成為無形。而在意料中的是,當地人還因此曾將扎麗娜誤認為印尼人 (註41)。

在新加坡,馬來人儘管被認為是「原住民」(註42),但仍舊是少數族裔。馬來西亞的馬來人與新加坡的馬來人雖然有血緣關係,但由於兩地人數差異所發揮的作用 (註43),他們生活在不同的視覺現實和體驗當中。雖然新加坡官方將這些後裔視為馬來人,他們的血統和祖先通常跨越國界延伸到更廣闊的馬來群島 (註44)。除了新加坡的多元文化政策,例如將種族與種族和文化系統化的CMIO框架 (註45),泛馬來認同的概念投射出一種同質的同一性,而事實上,馬來人社區內的群體和個人是異質且分裂的。新加坡馬來裔正式登記為馬來人,但實際的民族血統可能包含馬來群島內的其他亞民族,例如:巴威人(Baweanese)、武吉斯人(Bugis)、班加爾人(Banjar)、米南加保人(Minangkabau)、巴塔克人(Batak)、爪哇人(Javanese)等。新加坡的種族政策將馬來人世界的所有亞種族都歸入一個總括性詞,從而,在某種程度上「重建」了一種取代過去祖先身份的身份認同。

對扎麗娜國籍的誤認並不是一種獨特的體驗,但它引發了有關於視覺現實如何驅動藝術家視覺語言,以及多元文化地區欠缺視覺表現的討論。新加坡位於兩個大國(馬來西亞和印尼)之間,而這兩個國家的祖先歷史與新加坡交織在一起,因此新加坡馬來裔認同自己的過去,但也被她/他的過去排除在外。後馬來亞人(post-Malayan)意味著什麼?擁有來自馬來西亞和印尼的祖先又意味著什麼?這些經驗如何影響藝術創作中的視覺語言?倘若在19世紀殖民地時代,馬來人常被視為「好逸惡勞」且「懶惰」的,那麼在20世紀,馬來人卻要因此「回想起自己的不足」(註46),而這些刻板印象如何影響這些藝術家的視野?隨著族群分類的系統化,以及族群作為一種可見的標記,刻板印象又如何影響一個人對自我的觀想?

如圖所示,滲透在離散軀體中「不可見」的知識統整了我們對ghaib的多層次理解。對費洛爾.達瑪而言,ghaib是由「未說出口的話語、謠言、感知、推測、神話或某個事件的謬誤,或某個人,或某個特定的存在」(註47) 構建而成的幻影。在〈Moyang〉(祖先)系列(2013~15),這位藝術家描繪了馬來—印尼群島的歷史人物(圖10)中。費洛爾對這些以成就著稱的人物的評論,反而是強調他們在主流話語中低落的可見度,及主流社會對於其他可能更受認可的人物,如英國殖民地官員托馬斯.斯坦福德.萊佛士的優先考量。費洛爾.達瑪質疑歷史教科書對這些故事的忽視,並暗指新加坡某些敘事已被邊緣化。這些人物的肖像畫以黑色、灰色和白色的暗淡色調繪製。他們的臉與頭部從畫布上移除或斬除。這些作品以西方風格繪製,並放置於華麗的畫框當中。它們是對殖民主義所致影響的評價,也是塑造歷史與當今消極成見的其中一部份 (註48)。

在近期計劃〈Monsoon Song〉(2017)和〈After Ballads〉(2017~19)中(圖11和圖12),藝術家通過非物質性的幻影情感jiwang.,投射出一種不同感覺的ghaib。據費洛爾的說法,jiwang不僅是相思的一種表現,更是一種來自過去且渴望幻影的直覺。它是jiwa和angau兩個詞彙的融合,其中jiwa指的是心靈,而angau則被定義為相思或迷戀。根據費洛爾的說法,來自梵語的 「jiwa」一詞被用於印度教佛教哲學中,表示「非物質」的概念並不僅指涉靈魂。jiw一詞類似於batin(內部真相),也是形構個人的無形組件,包括個人的思想、情緒與靈魂的能量(像是信仰、自信與熱忱)。如今,jiwang作為一個現代的鄉土用語,被廣泛地用來形容馬來情歌的多愁善感,尤其多被使用在搖滾樂。它也被用來打趣某人過於多愁善感或浪漫。

與其說是藝術賣弄著依賴馬來文化中的特定文化元素(像是〈Moyang〉裡的傳統馬來服裝) 的某種奇觀,費洛爾的實踐不如說是讓跨文化、當代馬來地方經驗變得可見。融合地方用語,流行文化、次文化、在地美學、各種符號與裝飾全來者不拒。破碎的符號如棕櫚樹、花、織品、圖案、圖騰、馬來追風騎士(mat motor),是一些費洛爾將其描繪為「弱影像」(poor image)(註49) 的特質。(圖11)「弱影像」挪用自Hito Steyerl,描述大眾媒體尤其是在網際網路上複製和重製影像激增的現象。這些影像最終成為「原始影像的非法第五代贗品」。在多愁善感和華而不實之間,費洛爾在藝術實踐上的一次轉變,削弱「古典」馬來美學在〈Moyang〉中的過度價值化。費洛爾所指的「弱影像」是日常、飽和的形象,這些形象在某種程度上塑造了普通人的當代現實。儘管費洛爾反對清教徒的、本質化的種族觀,但諷刺的是,費洛爾的實踐方法試圖迎合全球語言中的「視覺經濟」(註50)。

影像(包括具有文化意義和大量生產的流行影像)的激增,反映了我們今天所處的全球化環境。為了分析和理解費洛爾和他的同輩(有時被稱為「Y世代」)所接觸的視覺文化,我們必須銘記於心的是,他們見證了網際網路的興起,通過電視「看見」世界,並在由流行文化主導銀幕的環境中長大 (註51)。在新加坡海岸之外「觀看」的經歷有助於個人視野以超越的姿態想像當地景觀。通過凸出這些融合,費洛爾強調了承認文化全球化塑造的當代群體的必要性。一個人是否應該是馬來人,或是否應該體驗或接觸這種視覺美學並非主要問題,但藝術家確實暗示我們有必要以一個華人世界中少數民族的視野來分析身份的融合。與其去質疑新加坡社會的馬來人現代文化視覺刻板印象,費洛爾所使用的jiwang反而矛盾地擁抱了這些刻板印象。

重新審視觀看的方式

本文試圖探討新加坡馬來裔藝術家藝術實踐的系統化問題。他們的作品不僅僅影射馬來性。這一用語對他們的實踐造成了困擾,不僅是過於簡化藝術家的作品,更是消除了這些作品的藝術能動性。當藝術家被馬來人的一維身份觀念所定義時,這就變成了一種表現的負擔。Ghaib的方法論為丁莫罕默德、薩勒、扎麗娜和費洛爾的實踐,及其身份上的重述提供了不同以往的轉譯機會。這並不意味著新加坡馬來社群中所有藝術家都適用於這一概而論的識別。這樣的情況應該要被避免,因為這些用語,例如「馬來性」畢竟過於簡化。這篇文章的特別之處,就是採用ghaib作為分析模式來反映那些需要在學院之外完成的工作;為了理解這些藝術家超越國界,在更寬廣的馬來世界中立足的框架和基礎,自然式參與(organic engagement)非常必要,而考慮到新加坡在地區中的位置也是必要的。採用ghaib作為理解這些藝術家的視野的方式,也必須同時思考到「不可見」的概念早已嵌入他們的心裡和現實。為 ghaib開啟空間是對早已系統化且具霸權意識的理性觀看方式提出質疑,也是重視其他被忽略的觀看方式的方法。這些藝術家的實踐向我們展示了視覺語言的多樣性,在作品中,他們闡述了影響他們視野的種種生活經歷,從成長、階級、種族、性別到性取向等等皆有。我們應該要重新思考我們觀看的方式,或用Martin Jay的建議,運用「懷疑的視覺解釋學」(註52) 來使我們質疑那些對作品的詮釋觀點。只要情況允許,我們應該更批判性地分析自我的偏見與不了解的事。

(原發表於新加坡大學出版社(NUS Press)發行的學術期刊:《Southeast of Now:亞洲現當代藝術》第3冊第2號(2019年10月)。欲閱讀完整附圖和「引用文獻」請點選下方「See also」連結下載檔案。)

作者簡介

莎西妲.依斯干達(Syaheedah Iskandar)擁有倫敦大學東方與非洲研究學院(SOAS)