Browse

本文以關渡美術館的新媒體典藏狀況為始,個案討論館內既有典藏政策、程序之缺點,並針對其中幾項,適性提出未來的計畫制定;基於本次與科技藝術典藏基礎計畫3研究員陳禹先、林子荃合作過程中的學習,試圖階段性地提出「一人作業」的典藏專員如何快速掌握新媒體典藏的原則及特質,並依據文獻整理出幾項要點作為行動方針。最後以關美館歷年來的兩檔展覽《啟視錄:臺灣錄像藝術創世紀》及《類比起源.數位回溯》為案例,藉由策展人在展覽籌備中意料之外的發現及產生的感悟,發表「策展作為問題發現」的幾點思考。

一、關渡美術館典藏狀況

關渡美術館依山而建,是臺灣第一所公立大學美術館,成立迄今已21年。館內目前藏有1208件作品,新媒體有93件,其中錄像有66件、數位影像21件、動力2件、互動4件,其他媒材包含:書法(318)、攝影(129)、繪畫(77)、立體(45)、複合媒材及水墨(17),佔最大宗的版畫則藏有512件,數量接近總藏品的半數。

截至目前,全數藏品皆採藝術家贈藏的途徑,管道包含國立台北藝術大學師生、展覽及關美館自2005年始執行的國際駐村交流計畫,例如2015年《啟視錄:臺灣錄像藝術創世紀》獲贈之17件新媒體作品、2013年《吳昊版畫展》獲贈之90件版畫作品,或是2008年進駐的日本藝術家牛島光太郎的〈場景〉系列作品。

在庫房方面,嚴格執行恆溫恆濕、定期消毒、封閉式環境跟出入紀錄的管制。典藏庫房總共分有一庫、二庫、三庫及準備室,準備室是修復、同時也是檢疫的地方,約為27坪。一庫放的作品主要是金屬或玻璃等人造材質的雕塑、紙質作品、新媒體作品光碟等,是空間佔比最大的庫房,約為50坪;二庫的典藏品是架上繪畫及攝影,約為49坪;三庫則是一些自然材質的作品,或是例如版畫的紙、木主版等等,約為13坪。

因組織編制緣故,典藏相關事務目前由一位展覽組組員兼任協理,除了定期確認庫房狀況,每年須進行兩次點檢作業,以及典藏諮詢委員會、合作案的行政溝通。學校每年皆撥予小筆的經費,以支應常態性材料開銷。庫房裡的新媒體典藏品時常以光碟的形式保存,除了實體庫房,還有典藏專用硬碟,以及備份硬碟,目前正在建造數位庫房的入藏程序與文件標準。

除了關美館,臺灣有許多小型、中小型公立及私人機構在最低限的資源下,各種媒材的典藏維護多有難處,其中又以新媒體典藏為重。因為新媒體典藏含括物質及非物質的組件,而非物質組件中的技術層面往往在製作時即涉及各個專業團隊的協作,更關乎於硬體、軟體的更迭汰換,以及美術館員在適切時機尋求專業的應變能力。

針對關美館低限的人力資源及預算,接下來將說明「新媒體典藏」首要改善的目標。

1. 流程優化與制定

試行出更適合新媒體典藏的收藏策略,因為其必定與物質性典藏品有相當大的不同。下圖是關美館典藏入藏的程序,此流程相比有購藏行為的館舍單純許多,基本上只涵蓋了校內的行政手續,以及網站上建檔的資料等等,包含典藏委員會會議、製作捐贈收據、證書等等。當然,這個流程卻也是相當不足的,少了「藝術家/作品層面」的程序,例如展示紀錄、藝術家訪談等等,「裝置說明書」、「創作自述」也沒有基本架構的要求,雖然典藏品也許還是能夠照常再出庫展示,但相對地缺少了典藏最重要的面向之一,也就是再展示過程中的可能性,這點很大部分是館方跟藝術家之間溝通而產生的,所以「藝術家訪談」是關美館這次在「科技藝術典藏基礎計畫3」合作中,特別實例演練且著重的主題。

對藝術家來說,因為展覽的空間形式,對於作品整體呈現有相當大的影響力,如果沒有經過更多由典藏人員與藝術家的對話與對再展示的討論,當作品被借展時,策展人跟機構典藏人員那些僵持不下的堅持,很可能根本是不存在的拉扯。當然,預設展示總比實際展示要單純許多,所以作品再展示的過程仍可能產生前所未有的溝通,藝術家不在場的情況下,典藏人員留下的紀錄,就是策展人能夠與藝術家跨時空對話的文本,雖然這個角度僅是典藏作業的一小部分,但正是這個角度,增添了典藏維護工作的浪漫之處。

2. 再展示的演練

當我們談論到展示時,館內的典藏工作或許能在兩個面向提供更妥善的照顧。第一是檢點的工作內容,傳統媒材作品可以開箱檢視,但新媒體作品要把所有東西重新連接運作,也就是試行再展示的工作,對小型、中小型館舍是相當困難的,尤其在館內並無技術人員配置的情況下。較為可行的做法,是追溯聯繫藝術家本人,或藝術家的技術團隊,共同討論出適用於作品的點檢流程,以及發現異常後的聯絡清單,其維修方式不只是尋求技術團隊的協助,而是可以梳理出作品的技術層面較多與何種技術工具有關,並舉薦其他可能的團隊。

第二則是由資料庫系統出發,在過去的典藏中,有許多播放載體、技術媒介隨著藝術作品入庫,雖然技術媒介—如映像管電視、監視器、幻燈機等等—的確有可能是藝術家在創作時一併考慮的體驗策略,但對於人力資源稀缺的館舍來說,若無法定時進行展示練習,技術媒介就像庫房裡的一顆不定時炸彈,隨時面臨汰換的可能;另外,典藏品即為機構財產,在產籍的註銷、轉移上規範甚多,難以因應技術媒介具有使用年限的現實。

因此,關美館典藏資料庫的修正應包含重整「作品組件」的定義方式,未來入藏的作品中,把應該被歸類為「器材」的物品取代組件的典藏標籤, 並加上良好的藝術家訪談來選擇替代器材,並永續地思考典藏品的展示方式。

3. 典藏研究

因為關美館絕大多數的作品都是仰賴藝術家而入藏的作品,包含學校師生、展覽及駐村交流,除了作品本身的論述及研究調查之外,也有當初展覽及駐村活動的內容可供參考。關美館現下典藏作品因欠缺完整流程的制定,許多作品缺乏創作自述、裝置說明書等內容,導致藏品研究有一大塊空白,需要一一補齊現有藏品之基本資料。

另外,關美館至今尚未策畫過典藏展,主要原因來自研究量能與時間相當不足。對於新媒體藝術家來說,也因為現下「展覽空間」的定義不斷演變,藝術家並不一定需要美術館的典藏機制來收錄作品,尤其是青年藝術家,甚至希望美術館能夠提出策略,說服他們。在這種情況下,只有贈藏慣例的館舍若沒有制定計劃,很難回覆「為何而藏?」的問題。其實,若在提出典藏提案的當下沒有展覽計畫並不為過,在提出典藏的程序中,也並非得要產出明確的館舍發展企劃,但卻勢必得說明館方典藏的長期計畫。以關美館來說,三大特色即是:大學美術館、亞州網絡、藝術家,若能夠扣緊館舍定位、敘明典藏方向,並明白龐大的館藏中所共有的特色,或是辦理一次以上的典藏展,讓典藏的作品能夠再現於展場。

二、一人作業的新媒體典藏

前面大篇幅的介紹機構處理新媒體典藏所可能面臨的困境,尤其是關美館長期處於預算及人力資源不足的現象。我相信這是一個共有的困境,當越來越多的美術館成立,每位館員也越來越需要跨領域的能力。

作為關美館目前唯一的典藏人員,我仍希望能在與「科技藝術典藏基礎計畫3」的合作後,簡短地記錄合作過程中受到的協助,甚至想呼朋引伴,尋找與我在相近境況的館員,彼此成為這條路上可以支持的夥伴。

在說明以下內容時,想先強調我的背景,我大學唸的是工藝設計,雖然接觸許多的媒材,但未曾學習數位工具,後續就讀於國立台北藝術大學藝術跨域研究所文化生產及策展組,也因此,以下策略書寫的角度會以策展人及檔案登錄人員為主。當然,我所接觸的內容許多都是基本的認知,甚至只是不到一年的練習與反饋,但在這篇專文,希望還是能夠總結自己學到的內容,而沒有什麼比書寫自己的工具文更能夠整理階段性成果的了。

首先,如果你跟我一樣的徬徨,請先深呼吸,雖然每個館舍狀況各有差異,但一人作業的我們也許能夠掌握更多的自主性及決策彈性 (註1),這已經有足夠可能性去做好新媒體典藏保存這件事了。

1. 基礎觀念

建議先參考由三間博物館:美國紐約現代藝術博物館(MoMA)、舊金山現代藝術博物館(SFMOMA)、英國泰德美術館(Tate)共同發起「媒體藝術事務(Matters in Media Art)」計畫 (註2),這個網站已由「科技藝術典藏基礎計畫」翻譯成中文版 (註3),我是從「數位保存」欄目開始蒐集資料,這個頁面以大綱的方式鼓勵館員進行典藏中各工作流程的評估開始,例如建立及管理儲存系統、文件的分類、衡量預算,更重要的是,能夠以各種指標了解機構目前的典藏狀況。

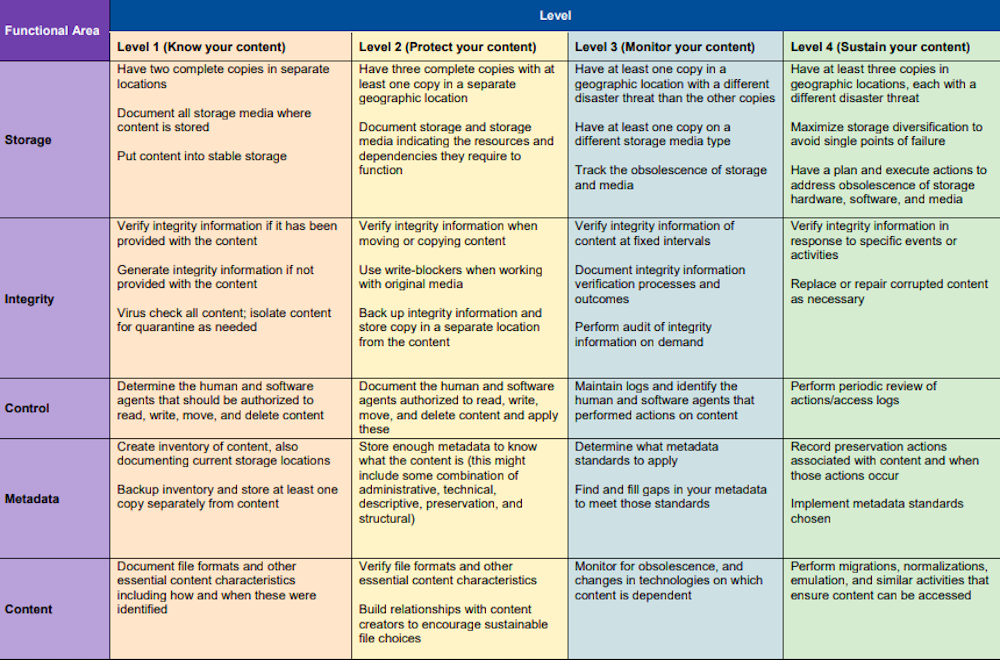

具有基礎認知之後,建立專責目標是非常重要的。我們可以參考美國NDSA聯盟在2019年更新「The NDSA Levels of Digital Preservation Version 2.0 Matrix」所繪製的分級建議,來建議館舍短期、中期及長期的目標。並從以下五個面向規劃數位保存:①數位庫房與地理位置,②檔案校驗與資料完整性,③資訊安全,④元資料(又譯為「後設資料」),⑤檔案格式。(註4)

2. 找到專家、社群及機構夥伴

若未曾與「科技藝術典藏基礎計畫3」合作,我作為展覽組兼任典藏的館員,恐怕難以認知到新媒體典藏的問題,甚至對自己盡善盡美地點檢庫房裡作品的工作任務感到足夠滿意。由此可知,找到專家是一件非常重要的事。他們會協助你認知到現有的典藏架構及流程該如何改善,更重要的是,能針對館內現有典藏品的狀況進行解釋:「若不⋯,這個作品則會⋯」對於非博物館、修復保存專業背景出身的館員來說,很多事情是需要親近性事物所帶來的衝擊,才會讓人感知到責任與重要性。

關於社群,藝術家、策展人、緬因州立大學新媒體學系教授Jon Ippolito指出:「非專業生產者的崛起是千禧年之交的鮮明特色之一。」(註5) 他指出,非專業集體智慧(amateurs)能夠集結差異的興趣與實務經驗,並在複數的群眾中擴充解決問題的方針,他將非專業集體智慧的各種實踐視為「增殖式保存」(Proliferative Preservation)的一環,包含分散的記憶、藉由模擬程式運作原始碼、群眾外包地輸入資料及校驗等等,並舉例遊戲愛好者社群竟生機蓬勃地擴充、再創、保存了早期的電動遊戲。當然,這個方法若套用到以「智慧財產權」為中的典藏機制,仍然有其可能的缺點,例如它挑戰了藝術完整性、失去典藏的具體環境以及業餘和專業文化的衝突等問題。

我曾因策劃《駭.zip》(2019)展覽直接、間接地接洽兩個社群,因為主題是關於駭(hacking)文化一詞跳脫電腦領域之外的生活實踐,在籌辦前期聯繫了開放文化基金會,基金會成員Rock向我轉介了口丁(OpenLab.Taipei )社群,最後雖然僅是借用了口丁3.0在寶藏巖的空間展覽,但為了整理展覽空間,連續兩三個月的每週三都會到口丁參與聚會。與其說社群成員是非專業者,倒不如形容他們為各具專業的愛好者聚會,雖然大部份來自工程或電機領域,但仍有許多藝術家及開放文化研究者不定期地出現在聚會當中,在每週短短的幾個小時內,發展各自的作品。

由此可見,新媒體藝術的創作過程時常是跨領域協作而構成的,而藝術家,雖然最理想的狀態仍是能夠詳實記錄作品與相關人所使用的工具、進行的討論,與最後決策的方式。但更迭快速、跨及多領域專業的新媒體作品,自然很難抓住藝術家每個對話的瞬間,以及專家所說過的每個建議。因此,找出任何可能的、適合的專家及社群也同樣重要。

3. 多工處理的原則

讓我們跳回一人作業的新媒體典藏問題,在閱讀文獻、與專家交談過後,我根據Richard Rinehart及Jon Ippolito所著〈只有你能夠預防歷史的終結〉(Only You Can Prevent the End of History)一文,摘錄出以下幾項重點 (註6),同時也作為個人的行動方針:

①如果機構的典藏方針還沒有針對新媒體藝術作品的可變性建立程序,盡量在可行範圍內進行調整。包含編列數位庫房、展示操練及未來可能的修復預算;思考公開散播權的權限範圍;元資料的分類與建檔。

②進行藝術家訪談時,妥善利用〈可變媒體問答集〉,至少問問藝術家如何想像自己的作品在50年後被重製及展示?

③與專家、社群、其他機構保持良好的關係,或至少知道彼此共有的典藏品,分享修復方針、費用及責任。

④盡可能地多展示作品,為了展示而進行的研究,遠比常態性的狀況檢視更能延續作品的生命。

三、策展作為問題發現

關渡美術館曾在2015及2016年各有一場與新媒體作品相關的展覽,分別是《啟視錄:臺灣錄像藝術創世紀》及南韓蔚山美術館館長、前白南準藝術中心館長徐真錫策展《類比開端.數位回溯》。

《啟視錄》一展聚焦於1980-90年代臺灣錄像藝術的起源與發展,邀請不同世代的17位藝術家再展示、重現或復刻57件的作品。類型包含:錄像裝置、錄像雕塑、單頻道錄像及行為表演錄像。此展不僅勾勒出臺灣錄像藝術發展史的某種輪廓與傾向,也在展覽執行過程中呈現出藝術家在回顧自己作品時的轉變與思量。

復刻的作品超過展品一半的數量,策展人以「原作的回聲」、「原作的來世」來定義介於舊作、原作、新作之間的某種無法被精確名狀的作品狀態,孫松榮並未要求失去原作的藝術家須完整重現作品舊貌,而更希望他們運用當下的技術素材重新組構舊作之餘,能夠一邊想像作品的型態,一邊回顧過往創作時的問題意識、慾望及精神結構,甚至在復刻過程中提供新的對話脈絡。(註7)

《類比開端.數位回溯》由專注於新媒體或錄像藝術的機構合作,從收藏中選出21位藝術家,共計31件自1960年代以來具有重要性或代表性的錄像作品。策展人以「類比/數位」的方式共同探討了展覽準備過程中的異質性。首先,展品皆為能夠跨越地域限制的數位作品,數位檔案變了資料儲存的形式,透過儲存和複製的按鍵,大幅降低了「保存與分享」的成本與限制。但數位形式並不代表「快速」,因為在與機構借展的過程,卻相當倚賴於重複且繁瑣的勞動,例如會議、溝通、行政文件及各式各樣的證明。

展覽時間與空間的物理空間作為一種「類比」的隱喻,關乎到影像的觀看,例如影像媒介的實體存在感、展場構成與光線等等。因此,即使影像作品已進入檔案數位化時代,但展覽執行的過程依舊處於類比的技術勞動狀態。(註8)

這兩檔與新媒體藝術相關的展覽,雖然出發點皆為討論數位化、新媒體歷史及現況的「策展」,但不約而同地同時點出機構典藏新媒體作品時的保存問題,以及關於「典藏品」過程行政、開放資料、藝術家授權上的調度及彈性。

《類比開端.數位回溯》的展覽論述提到:

交流機構之一的策展人伯恩哈德.塞雷克瑟在展覽的準備過程中特別指出:不應該因為作品是「數位」形式而假設一切皆能公諸於世、公開分享。受著作權保護的作品不應任意傳播,展出機構也應該遵守數位典藏操作和流通的規則。因此交流計畫依然需要在不斷的會議與討論中確認細節,這是無法靠著數位技術進步而省略的步驟之一。

當新媒體典藏品進入典藏後的修復,若非由藝術家本人進行程式改寫等,是否會有著作財產權所有權的轉移及編修?國立臺灣美術館典藏組組長薛燕玲曾在「集新求變—新媒體藝術作品典藏保存與維護國際研討會」提出這個問題。(註9) 更複雜的案例是,若以關美館典藏《啟視錄》特展作品的經驗來看,經由藝術家之手復刻且編修的典藏品,展後入藏之時,該如何在典藏系統裡被定義呢?

〈只有你能夠預防歷史的終結〉一文也針對機構裡的法務,提供以下的方針:

①藝術機構的數位典藏資料庫可以跟法學院、法學教授或基金會合作,藝術機構提供智慧財產權爭議的調查案例,且也能得到法律上的建議及提點。

②鼓勵藝術家盡可能地在入藏程序的文件敘明入藏後的維修、再詮釋、重建的權限,不論是開放授權或部分開放授權,能在典藏之際即考慮清楚並與機構討論;反之亦然,機構也可以盡可能地將紀錄、文件、教育推廣活動、研究資料或學術專文開放予公眾,一同為開源文化盡上心力。(註10)

在研討會當中,與會的艾佛‧凡‧史蒂伯(Ivo van Stiphout)與金恩珍(Kim Eun-Jin)也指出,軟體或硬體若是作品的一個組件,並不自身構成作品的全貌;且當藝術家的著作權隨著合約轉移到美術館時,修復或軟體升級並不會使著作權受到損害。

新媒體中的「變」

2022年初「科技藝術典藏基礎計畫3」在關美館舉辦「回放啟視錄:錄像藝術作品入藏與狀況檢視工作坊」,我在座談指出典藏入藏的環節中「藝術家訪談」,因為需要剖析作品中影像或媒體的意義,以及關於媒介產生經驗的思考,因此需要向藝術家提出「假設」的情境,並盡可能使這份訪談紀錄能夠成為未來策展人、修復師與藝術家的跨時空溝通文本,這一整個流程帶給我很類似於策展的思考,也就是「不斷地去想像未來的展示的可能性」這件事情。

我原本以為這個環節所帶來的趣味,僅僅來自於藝術家訪談中對於「再展示」的浪漫想像,而並不真的與新媒體這個「類型」有所關係,但這樣的想法,在閱讀《啟視錄》相關專文後,恐怕只是見樹不見林的臆測。

《啟視錄》的前置研究中,孫松榮與王柏偉作為專題企劃者,除了旨在爬梳1980至1999年間的錄像藝術,更以歷史、美學、理論的角度,來整理整體面貌模糊、時間演續錯雜的臺灣錄像史,更重要的是錄像作為媒體,生產的政治社會背景、在藝術史上的意義,以及藝術家選擇媒材的企圖。「啟視錄」一展即是研究成果的一環,在孫松榮及王柏偉的研究當中,孫認為「被涵蓋在『錄像藝術』的多種實踐類型(如裝置、行為表演、雕塑等)具有其時代中的殊異性、創造性及批評性,而這種影像的混雜關係不僅僅回應當時的某種類型,而是跨領域地跟電影有所聯繫」(註11);王則以「媒介與媒體」的角度切入,以兩者之於「體驗」的關係,建立臺灣錄像藝術史的演進及影像消費類型。在王柏偉的研究中,他特別強調媒介與媒體並存的思考,他以設備清單開始論析,映像管電視、閉路型電視、幻燈機等技術「媒介」作為錄像藝術的一環,是構成且改變日常體驗的關鍵要素。(註12) 然而1990中期開始,錄像藝術轉為更注重「獨特個體能夠提供的新的影像語彙」,關美館歷年來許多強調新媒體的聯展即是如此,包含2005強調數位影像時代樣貌的《新臺灣人─數位影像的證言》、2006《Boom!快速與凝結新媒體的交互作用—台澳新媒體藝術展》著重新媒體中帶有速度感的視覺經驗等。

以關美館的新媒體典藏品來看 (註13),其實都包含了影像、空間、地點的部署與美學。時基媒體藝術(time-based media)在美術館的展示資料庫中,又可以非常粗略地分成影像、影像裝置、裝置三種樣式。藝評王聖閎以「事件」(event)來形容時基媒體藝術展示的發生、現象及特性,並提出三種思考:①投影事件究竟是如何發生的?在何種地點與空間中發生?②影像裝置的裝配事件如何發生?為何而生?③是影像的空間配置如何形構?影像裝置如何與其他物件、媒介,乃至於觀者產生對話連結?

這三種方法都有助於理解藝術家使用影像、跨媒介創作方法,所欲產生的殊異感性表達。(註14)

透過《藝術觀點》的「錄像的微明:1980年代以來的臺灣錄影藝術」專題研究,以及《啟視錄》一展揭露介於原作與復刻之間的作品狀態,我認為:先前提到藝術家訪談為我帶來的旨趣,也許本質不僅在於「對於展示的想像」,而同時來自於新媒體藝術的特質:變化。

不論藝術家在選擇新媒體為媒材時,是因爲對藝術史、藝術類型的方法置疑、計畫透過各種媒介的部署與調配而交織出獨特經驗,或是以影像為方法與目的進行的感性生產等,都仰賴技術媒介與情境(situation)的共構,也因此,新媒體的變化,不只是因循藝術家主觀的意見,還必須同時考量技術、情境的改變。我們或許可以輕易地感覺到:新媒體的特性之一為「變」,而正因為「變」,我們難以在特定媒材類型的案例中找到可套用的流程、預設意見或訪談問答集,因為我們面臨的是充滿變因的人、作品及情境,正如同每一檔展覽被策畫的過程一樣。

王聖閎在討論書寫錄像藝術史中的類型化問題時,藉由錄像藝術在臺灣誕生之際對類型的反思,反身性地提醒:

基於深化錄像藝術史脈絡的藝術史建構意圖,仍必須顧及藝術家在當時創作場域裡特意製造的模糊性。(註15)

雖然這段文字來自他對藝術史書寫類型化的問題,但我忍不住想,在美術館等機構中的典藏過程,有餘裕保留藝術家在創作過程中想保留的模糊性嗎?當我們已經知道且積極地紀錄下作品的生平與遭逢,但又該如何記錄作品之於情境的關係,或者是作品尚未且難以被明說的感覺團塊?當然,機構內的典藏保存者自然無法詩性地放任感覺隨風而逝,而是仍需要盡可能地描繪團塊的質地、大小與被其他人感知到的形狀,在藝術家談論作品的模糊性仍能被保留的情況下,觀眾、策展人、每一個職位的館員能夠提供線索,共同交織出佈滿見證的網。但,若在技術或氛圍的更迭換代的情況中,藝術家認為作品與情境之間的感覺團塊已經不可修復、替換,我們必須接受作品已死的宣告,輕輕且穩妥地把這份宣言記錄下來。(註16)

在書寫這篇專文的過程中,我不斷地在想自己專業且非專業的位置為何?該怎麼書寫幾個月合作以來的經驗?如何把這些碎片產生的想法合理第描述成文。這篇雜談的內容既關於短時間大量的資訊、現實上卻延滯的實務經驗,也包含在這過程中產生「好像策展」感覺時刻的反思。我所能規劃的短期目標,除了以第一大段的幾點進行改善之外,也期待關渡美術館這看似平凡卻又不普通的機構狀態,能為即將林立的大小館舍帶來綿薄的參考價值。最後,希望能夠集結關注新媒體典藏的專家、愛好者、觀眾、藝術家、策展人、館員等成網絡,我以這樣的期望來為本文作結。