Browse

1.

1984年成立於日本京都的新媒體藝術團體Dumb Type,在1980年代日本的數位科技浪朝下,搭建了集體藝術實踐與數位表演藝術的另類實踐,命名直指「信息過剩但無法被辨識(一無所知)」的狀態,如日本學者淺田彰所下的註解:

極端的信息集成,且被抵消,接近而化為絕對之零。(註1)

在京都藝術大學就學時結識的新舊成員如高谷史郎、池田亮司、Bubu de la Madeleine、高領格、山中透、小山田徹以及因愛滋病併發症過世的創始成員古橋悌二等人,帶著獨樹一格且批判自省的反思,積極實踐集體及跨領域合作,在以舞蹈、圖像、人體回應機械律動、聲音實驗劇院、電子聲音和互動裝置等方面的多媒體表演,不斷反覆辯證烏托邦政治、集體之於個人行動主義、失落之於死亡等思考,使其成為闡述後人類願景的先鋒。

Dumb Type成立35週年之際,東京都現代美術館(MOT)重新開館後以《Dumb Type:Action+Reflection》展作為重新回顧成立至今的重要軌跡。自2018年法國龐畢度中心梅斯分館所做的展示,2019年的展覽在MOT策劃下增添七件經典作品。如何將展演現場及其具有以聲光挑戰觀眾感知的技術美學,與蛻變軌跡納入美術館的展示框架,《Dumb Type:Action+Reflection》在策展上藉由重新製作的現場裝置,成功地重構掃描、身體軌跡、節奏、光影的反射技術過程及其主要作品,包括延伸古橋悌二的表演〈Pleasure Life〉概念而製作的〈Playback〉,〈pH〉為早期同名展演舞台裝置的重現,根據〈S/N〉劇場和1994年展覽《人類狀況》改編的〈愛/性/死亡/金錢/生命〉(Love/Sex/Death/Money/Life),古橋的個人作品〈Lovers〉(2001年第二版)…古橋去世後創作的重現過去三場表演〈Or〉(1997)、〈Memorandum〉(1999)和〈Voyage〉(2002)的〈Memorandum Or Voyage〉。

展覽中〈Playback〉(1989~2018)的聲音裝置作為開場,從某種意義呼應了Dumb Type最初的集體性主旨。此件以聲光轉盤包含多種音頻源的裝置,化現早期工業格狀的虛擬城市場景,當其中一個轉盤發出聲響時,下一個轉盤便熄燈停止。某些對話不會浮出或持續,而成為網路連結的間歇性訊號。將技術使邊界消失的幻覺隱喻,化為多語言的互動音景(soundscape),如同1980年代Dumb Type成立之初獨特的集體協作主義及打破階級的理念。

Dumb Type的成立可以說始於對單一藝術實踐之侷限的沮喪。成員來自視覺設計、音樂、建築、舞蹈和媒體等相異背景,創始人之一古橋悌二與藝評Carol Lutfy對談中曾提及對集體概念的詮釋,是對無意義的藝術觀念所做初的抵抗。(註2) 因此Dumb一詞應放置於日本1980年代的語境,意指以雙重意義回應西方影響下充斥科技及媒體消費的日本社會樣貌,除了隱含「啞」(dumb)所指向被訊息充斥卻又一無所知並慾望的絕望個體,在高度信息化的社會對價值等級進行自我批評的重新評估同時,也是無法言說的狀態、及自競爭中退後的自我配置。

如何結合探索發展人類包容及拒斥之間新生存方式的理解,也是Dumb Type最初立基於集體協作實踐上的願景。在不同成員以藝術展演、論壇空間及其政治性與日常生活的探討,皆以自身實踐探測「去階層化」合作實驗。此種集體主義在日本現代主義其實已經歷不同階段的詮釋,從早期傳統視覺藝術延續現代集體主義(collectivism)的探討,直至戰後1960至70年代如具体美術協会(Gutai Art Association,1954~72)至Hi Red Center(1964~1973)等藝術實踐,可窺見從戰後從抽象派到前衛派,從社會現實主義到超現實主義皆有豐富的集體表現形式。後期隨著反藝術的盛行,合作性集體主義更成為日本前衛藝術場景中的一股重要推力。或許更代表性的是東京1950年代後期的實驗工坊(Experiment Workshop),在1960年代後期現代主義的總體藝術(total art)和技術導向的視野下,實驗工坊的舞台也可視為早期媒體實驗成為協作集體主義的實例,尤其合作面向廣納跨領域合作,其成員除了造型藝術出身的藝術家外,也包含前衛與實驗的音樂、詩歌、影像、肢體表演等各類新媒體跨界活動。

2.

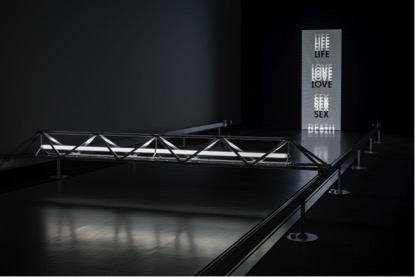

在展覽中以某種時間倒敘呈現的〈pH〉(2018)和〈愛/性/死亡/金錢/生命〉(2018)為1990年同名展演舞台裝置的重現,後者是根據〈S/N〉劇場和1994年展覽《人類狀況》改編。〈pH〉(2018)在兩端不斷來回的鋼架結構設置,此具象徵意義的設計若回到1989年在自東京首演,爾後至世界巡迴的演出的巨型舞台設計,也更具有戰後將個體單位化的工業建築概念。如同標題「pH」源自測知氫離子濃度指數的化學術語,遵循二元對立的進程,鋼架在矩形地板上發光的階段如同巨型掃描機,讓現場表演舞者不斷往返、來回在機器架構間舞動。設計根據二元論的圖示,問題/答案、圖像/單詞、事實/虛構、擴展/壓縮、公共/我、真實/虛幻、攻擊/防禦、張力/放鬆、男/女、外/內等作為13階段場景,人體必須適應如何處在數位機械計算的節奏之間或坐或躺,而彎曲身形回應之不可抗拒力場,突顯出當代生活中,科技資訊空間和真實城市場景的相互衝擊、消長─空間的轉換,還有它如何影響形塑個人的感受和自我認知。

Dumb Type強烈的後現代徵狀,不僅顯示日本1980年代訊息及消費社會的影響,在1980年代末至1990年代初,柄谷行人、淺田彰、蓮實重彦等主導的後現代解構主義盛行,及法國哲學家李歐塔(Jean-François Lyotard)與布希亞(Jean Baudrillard)的後現代思維引入日本,展示知識如何融合科學,歷史,政治和藝術的各方面跨學科之文化動盪。這不只影響1980年代的人文藝術,也使Dumb Type改變對現場表演體驗的理解。如舞台上少用口說而以投影文本及文字為訊息傳達(即使是在日本也通常用英語),伴隨表演和藝術活動使用英語的後現代批評論文本,將表演中的沉默身體轉化為符號編排,也是企圖超越語言分類的限制。而赤裸且僅存機械動力的人體所經驗到的生與死、性與痛苦,既是個人的也是全球的,在劇烈的反差之下,相互糾結並衍生意義。

這樣的實踐如同不斷相互作用之力場所構成的星叢,在力學運動中,涉及文化意義的跨界、拆解、雜揉、消融、轉造與重組之持續辯證。同時也喚起一個處於中間狀態的日本社會。他們為技術與身體的關係,重新創造另類的語彙,藉此表達出真實與虛擬之邊界,以及徘徊於該邊界空間之生命。如此更瓦解了中心性概念,而其活躍晃動的姿態既不指向單一思維,也不涉入總體性的敘事。

3.

1992年,古橋以書信向成員自我坦承罹患愛滋病,〈Lovers〉(1994/2001)這件作品成為古橋於1995年過世前唯一獨作,也可以將它看成古橋首件、也是最後一件作品。這件與其他合作作品分開的裝置,如自畫像般的自傳形式,自身便是一項提問。在四方黑暗空間中,中心猶如燈塔般的投影至四方牆面的沉默的裸體男女,時而走路、奔跑、張開雙臂、做出擁抱手勢、身體淡出或墜入黑影中。隨著身體在黑暗中的節奏,反覆出現「Do not cross the line or jump over」(請勿跨越界線)等字樣。在作品影像淡入淡出的過程,裸露的身體被塑造成某種圖像:在這裡,他以「愛」的名義為〈Lovers〉 刻上死的訊息,這個圖像是愛,是靜默的;但也因為自身的靜默,所以訊息是給眾人的。

〈Lovers〉 與Dump Type的〈S/N〉緊密相關,最初〈pH〉是在處理受文明支配的身體。但在古橋本人罹患愛滋病後,他長久以來主張的「藝術突破現實生活的界線」之理念,在後來1992年的作品〈S/N〉中明確轉向「藝術與政治並存」的主題,並且更深入身體位於論述權力中心的起點。如同克利斯蒂娃(Julia Kristeva)所說的,為求生存而被永遠貶抑的愛滋病患、性少數群體或聾人等賤斥之身,標題〈S/N〉指涉的「Signal/Noise(訊號/噪音)」比例是科學中的一種聲學度量,在訊號與噪音之間影響訊息傳輸的「訊噪比」,成為探索傅柯式規訓身體的衡量方式。這種作為共享生存語言—而非種族或性別平等—的影像,某部份也點出Dumb Type的挫敗。

我夢見我的性別將會消失/

我夢見我的國籍將會消失/

我夢見我的血統將會消失。—〈S/N〉

他們近似瘋狂、歇斯底里的身體,在舞台之間偶遇,相互碰撞,或是進行失敗、崩潰和逃脫的重複動作。在〈S/N〉中發展了另類的展演形式,除了加以融入多投影的錄像,混合燈光及快速轉換的聲音、肢體及文本的集成與排序,同時使用了低科技與反戲劇性,如直播獨白及直接向觀眾對話等方式。舞台成為人類科學實驗與高端裝置藝術之間的過度空間,時而呈現為完美無瑕的洞,舞者身體定期被配備有大型掃描儀的機器掃過,顯示帶「男性」、「日本人」、「同性戀」、「HIV」字樣出現在舞台上的投影符號與混論噪音元素。愉悅、衝突、親密性,在重複而震驚的高速節奏及間歇性閃光中,皆是具有象徵性意義的美學形式元素。(註3)

可以說,Dumb Type的表演在交疊的連續體生產中,體現出「交織」(in between)的感知;這證明身體、身份和文化在他們的作品中是流動而可變的,而且在全球化社會的反思下自我轉化為圖像、數據和中介。

4.

泛白是生與死之間的灰色地帶。

—〈OR〉

Dumb Type在古橋過世後仍接續創作〈OR〉(1997)、〈Memorandum〉(1999)以及〈Voyage〉(2002)等作。在此次展覽最大空間展出的〈Memorandum or Voyage〉(2014),是將結合過去三件作品的錄像資料重新編輯。作品以巨型LED面板投映靜止且身著白衣的男性和女性形象,由一束光線從左到右穿透漆黑背景。之後畫面成為持續無限的遠景,在不受人類感知框架所限之處,化為生澀的數字編排構成的數位地景。

我們應該把1997年的〈OR〉視為一項集體哀悼的合作,命名引自古橋筆記所寫的「泛白是生與死之間的灰色地帶」,使用新的媒體來探索人類邊緣意識和人類感知;在生與死之間的瞬間所體驗的感官政治。白光成為一種介於生與死、有與無、真實與虛幻之間的中介空間,被閃光所籠罩的舞台成為白色、缺席、無溫度、非語感的程式碼建構的零度空間場域。策展人四方幸子認為在〈OR〉中,生命與死亡不再對立,而是重疊成無限漸變的連續體。自1994年加入古橋的池田亮司,從〈S/N〉起便在聲音創作上展現獨特風格,而在〈OR〉的配樂幾乎勢不可擋,白噪音與沈重心跳混合,隱沒入觀眾的肢體中。也使觀眾穿越兩種不同層次的空間,猶如處在趨近生命本質的閾限空間(liminal space)狀態。

若將〈S/N〉視為某種協商空間的搭建,Dumb Type在高谷和池田帶領下,後續作品則處於網路科技技術快速連結、膨脹的全向度場域,隨著數位視聽提供更高精準度和控制所誘發的感知眩暈。在數以萬計的節點、資訊及複製移動的鏈結或者解離,〈Memorandum〉(1999~2003)對自我及記憶的提問回應當下處境,並指向記憶斷裂的生命處境。對於Dumb Type而言,記憶是以科技來理解,印刷,攝影,影像乃至數位代碼,當個體心理與身體狀態在反復紀錄且持續儲存備份時,科技也相對形塑了個體記憶的樣貌。這些記憶技術引入過去與未來、記憶與遺忘的敘事主軸,在閾限狀態(liminality)的自我與空間互動中,描繪另一自我覺察與認知的向度。

5.

野村萬齋在與高谷史郎的對談中,提及日本能樂中完美的站立姿勢所要求的,並不在於靜止,而是將隨時可前往各方動力內蘊於身的等待姿勢 (註4)。他以日語「間」(ma)一字的語意帶出此種時間與空間等待填補的空隙,它不僅是所有物理空間和精神概念上的數值零,也意味著某種中性的存在,不指向任何一方亦可能指向任何一處。有趣的是,在《Action+Reflection》展中有一本巨大的檔案紀錄之書,包含過去從〈Pleasure Life〉場景設計、照片及〈S/N〉的對話,還有一起創作時的文本草案等討論資料。如果說Dumb Type的展演融合速度、片斷、圖像及錄像彼此構築的交織性作用,或許更重要的是,他們如何帶領觀眾直接進入作品。當影像與聲音技術賦予表演者視覺、聽覺和符號的不可思議的擴展強度時,觀眾也同樣被納入無限律動的力場之間。

於是我們可知,Dumb Type中的dumb並不表示特定的智力水平,而是描述無言的創造欲;麥可.哈特(Michael Hardt)和安東尼奧.奈格里(Antonio Negri)也在阿甘本的「裸命」概念中看到此當代現象—後者指出「人類的消極極限」,並曝露「現代極權主義在政治深淵背後所忽視的裸命,可藉由合作生產形成的新力量的形式」。無論Dumb Type的實驗多麼微小,我們都可以從這樣的角度看到人類蛻變及重生的,反覆消長的自主合作與集體空間性。因此匯聚於此檔案紀錄之書的意義,也再次回應Dumb Type實踐裡的圖層間隙(between layers)—在過去之於現在、此刻之於彼時、此處之於彼處的連續性開放和錯接,這樣的錯接更發生於整體的叢集裡,切合至歷史檔案與總體的間隙中,進行往、返運動並持續至今。