Browse

前陣子有則網路新聞吸引我的目光,法國的奧塞美術館拒絕身著低胸裝的女訪客入內參觀。雖然故事最後以女訪客套上外套進館參觀,爾後美術館致歉收場。不過在這起事件中,如果先撇除館舍內部的準則溝通與員工訓練產生的失誤,其實凸顯了一個根深蒂固在大眾心中的刻板印象:參觀博物館應穿著得體。顯然,「得體」的定義因人而異,但是為什麼我們參觀博物館需要穿著得體呢?

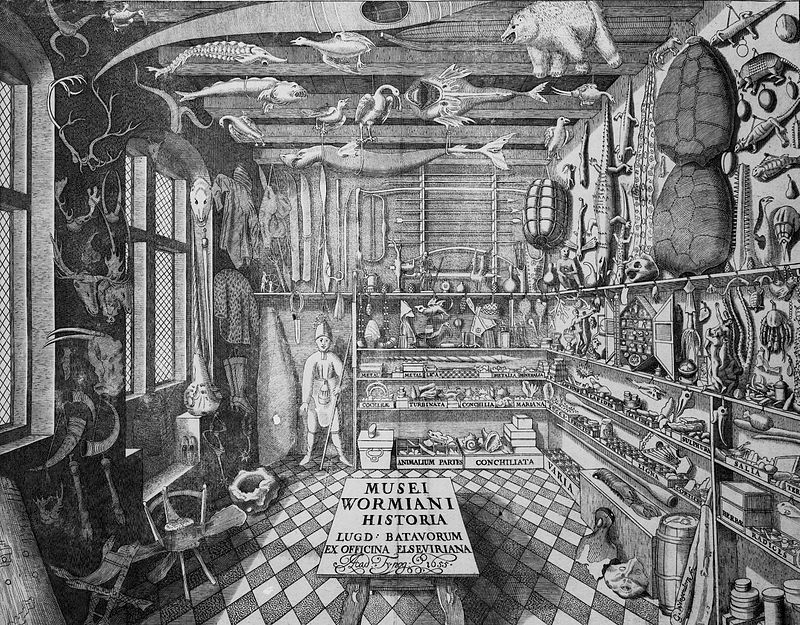

展示的複合體

博物館的原型可追溯到從17世紀開始歐洲王室與貴族們所擁有的「怪奇寶櫃」(cabinet of curiosities),當時結合大航海時代的地理發現與資本主義、殖民主義的擴張,各式各樣地質、生物、醫學等標本,還有一些藝術作品與古董,成為這些收藏者競逐的目標。而能夠賞玩這些「怪奇寶櫃」的人們,自然也是中上層階級。後來這些「怪奇寶櫃」轉型變成對公眾開放的博物館的時候,原本的擁有者害怕展示品被毀損。因此許多博物館在初期對一般大眾開放時,有些甚至需要寫信預約參觀,也通常會限制每日參觀人數。不過參觀博物館與當時風行的博覽會,還是成為19世紀人口逐漸攀升的中產階級最愛的的休閒娛樂活動之一。參觀的民眾往往在參觀的同時會收到指導他們如何穿著,以及指導參觀期間應有的行為舉止手冊。

儘管參觀博物館被稱為休閒娛樂活動,但在英國學者東尼‧班奈特(Tony Bennet)關於展示複合體(Exhibitionary Complex)的論述中,博物館本身是一個統治者展示權力的規訓機構,在當時是歐洲逐漸成形的現代國家試圖展現本身對其民眾統治權力的手段之一。博物館打破「怪奇寶櫃」的私人所有權與嚴格的觀賞權限,讓大眾開始逐漸學習與適應觀看。透過讓一般大眾觀看空間中以特定意識形態編排的事物的順序,即意味著讓他們學習與吸收這套知識系統。而在觀賞藏品的同時,也是民眾相互「參觀」彼此的時刻,他們在統治者的指導下學會「恰當」地展示自己。

殖民地博物館

既然國家可以透過博物館展示對民眾的統治權,同時馴化民眾,那殖民者意欲成為殖民地人民心中的正當統治者,在當地建立博物館也就不令人意外。曾經殖民臺灣與韓國兩地的日本,分別於1908年在台北建立今臺灣博物館(後稱「臺博館」)的前身「臺灣總督府民政部殖產局附屬博物館」,於1910年在韓國首爾使用景福宮設置「朝鮮總督府博物館」。除此之外,日本也於1915年先在中國大連成立「滿蒙物產陳列所」,後又更名為「關東都督府滿蒙物產館」,現今的「旅順博物館」。

在台博館的官方網站上說明,「臺灣總督府民政部殖產局附屬博物館」的成立是為了慶賀縱貫台灣南北的本島鐵路通車,創建者也的確是從產業開發的角度來觀看台灣這塊殖民地,無論從館藏與展示來說,具備濃厚的產業展示導向。不過回到當時的時空,19世紀後半在歐洲的許多博覽會與展示,的確是以展示產業內最新的產業技術的成果為主,這些成果往往建立在由殖民地輸送的各種資源與勞力的基礎上。因此展示技術與殖民地「他者」的同時,觀眾得以加強對集體與國家的認同感,同時也願意讓給自己的主體性,成為強大的國家機器中不可或缺的小螺絲釘。而這些科學、技術與自然資源的展示,看似根據在科學研究要求的絕對真實與事實上,卻又挾帶著統治者的意識形態,且往往是歐洲白人中心主義的、人類中心的、父權的意識形態。

不過回到台韓兩地的殖民時期的博物館,臺灣的博物館相當注重在自然資源的調查與蒐集。包含首任館長川上瀧一所做的高山植物調查,與當時的日本研究者素木德一發現的寬尾鳳蝶等。而最早的文化物件展示,也試著將臺灣納入日本帝國統治合法性的敘事中。相反地,日本並未像研究臺灣般調查與搜集韓國的自然歷史與資源。韓國的「朝鮮總督府博物館」,館藏已併入現今的韓國國立中央博物館。而朝鮮總督府建築物本身也在金泳三任期內於1995年拆除。

恐龍化石與資本主義

近期另一則吸睛的文章,莫過於白堊紀晚期最知名的恐龍品種暴龍化石,在佳士得拍出3180萬美金的天價。在武漢肺炎新冠病毒席捲全球,藏家紛紛對市場持保留態度的同時,讓人更為好奇這位並未透露身份姓名的買主到底是誰。這個紀錄也打破1997年由芝加哥菲爾德自然歷史博物館以837萬美金標得暱稱「蘇」(Sue)的暴龍化石紀錄。這次拍出天價、暱稱「史丹」(Stan)的暴龍化石,是目前史上被複製最多次的暴龍化石。複製品在世界各地的博物館展出。與牠同場拍賣的藝術品包括羅斯科(Mark Rothko)、畢加索等近現代藝術的大師作品。這讓拍賣成為資本主義中資本視覺化與流動最為具象的活動之一。儘管在公開拍賣會上拍售恐龍化石帶來爭議(像這次拍賣前就有美國古脊椎生物學會以公開信譴責,可能流入私人收藏的拍賣結果將傷害科學研究),但仍無法阻擋市場對古生物化石的擁抱。

恐龍化石並非是在近年才與資本主義僅僅掛勾,大量恐龍化石的出土,其實是與美國內戰結束後逐漸成長的開採經濟(Extractive Economy)息息相關。19世紀初在英國由古生物學家理查歐文正式命名這個物種為恐龍後,美國也陸續發現恐龍化石。光是在1877年夏天就發現了劍龍、雷龍與異特龍這三種現今大眾視覺文化中最常見的恐龍。這些化石的出土,多半是伴隨著鐵路的修築以及礦區的開採。藉由這些產業發展而晉升新富階級的資本家,除了從歐洲購買許多古典主義的畫作與藝術品,也資助化石的挖掘。這個資助如果成功,他們得以將化石捐贈給各州陸續成立的自然歷史博物館,替自己在社會地位上增添光彩,贏得美名。陸陸續續出土的恐龍化石,讓內戰後的美國人民重新凝聚對自己國家的認同,在超越人類的生存時限的深度時間(deep time)軸上找到立足點。

從這個角度來看,臺灣博物館系統中的土銀分館作為古脊椎生物化石的展區,在銀行的的空間中展出恐龍化石,巧妙地連結資本主義的機構空間與自然歷史。儘管有可能是無心插柳的結果,卻是一個相當當代的詮釋。這個在2010年開館的空間,是如何被選定為古生物史的展示館,或許也是未來值得研究的方向。

自然+科學博物館

在臺灣,一般民眾心中最為深刻的恐龍展示,非台中的國立自然科學博物館的恐龍廳莫屬。這座於1986年元旦開館的博物館,是現在許多七年級生的童年回憶。不過仔細推敲這座博物館的名稱,不像歐洲與北美洲多以自然歷史(Natural History)命名,而是叫做自然科學博物館。為什麼「科學」被加入了呢?郭瑞坤的博士論文《博物館渴望「現代」:一座臺灣科學博物館的歷史、政治與社會組織》調查與梳理了關於台中自然科學博物館誕生前的歷史。在1970年代,臺灣社會正經歷內外的一連串的危機,石油危機、台美斷交等,籌備設立國立自然科學博物館的博物館計畫就在隱含著一種「科學報國」的邏輯中誕生。為了說服政府此計畫的有效,第一期開館的也是「科學中心」與「太空劇場」;其受一般民眾的歡迎程度,才讓第二期的生命科學廳如期開展。做為對照的是,韓國第一座由政府出資的自然史博物館,西大門自然史博物館,在2003年開館。而在那之前,韓國是如何進行科學與自然歷史的大眾教育?是否有其他館舍填補此空缺?而政府在成立此博物館前,是否有類似臺灣推動博物館的計畫的論戰?

此外,還有印象的觀眾應該記得,以前生命科學廳的最吸睛的恐龍展示是一個腕龍化石複製品,觀眾可以在牠的尾部按下按鈕,在經過一小段時間之後,位在腦部的燈泡才會發亮,這樣的設計說明恐龍的神經傳導速度相對緩慢。這個當初由開館館長漢寶德力薦,英籍的 James Gardner 的設計,在2004年已被兩隻日本的機械恐龍取代,儘管有可能原先的展示所傳達的意義已被最近的研究推翻,恐龍可能比我們想像的敏捷。但是更換成展示效果更為奇觀的機械恐龍,也引起博物館是否迪士尼化的討論。自然史博物館的展示大多沿襲著19世紀末期常用的立體透視模型造景(diorama),而隨著時代更新媒介後,卻又往往引發是否過於娛樂化的爭議。既然博物館是個規訓觀看者的場所,特定媒介也反映當時時空背景下對該媒介的認知與意識型態。比如說,台中科博館恐龍展區的小遊戲中,出現可以選擇恐龍的顏色是「愛中國」的選項。古生物的展示,都是人類藉由少之又少的證據與推測所建立。也因此每次展示媒介的更新,是否也是當下時空機構展示權力的一次顯現?

參考資料: