Browse

17世紀法國生物學家布霍斯(Guy de la Brosse)曾大聲問:「誰知道植物(主體)還有什麼人類不曾聽聞過的感覺?」不久後,法國建造了一座藥用公園,這座公園後來演變成專門蒐集新物種、製作標本的植物研究場所。

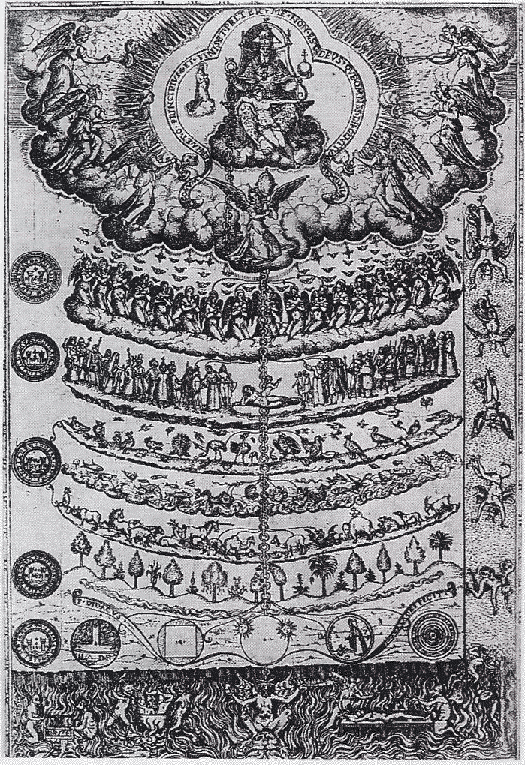

存在的鎖鏈

布霍斯所處的時代正是亞里斯多德生物系統鬆動的年代。由於殖民地的擴張、文化交流領地不斷擴大,採集來的標本鬆動了「存在鎖鍊」的傳統認知。中古哲學認為宇宙萬物之存有是一條從低級到高級的「存在大鎖鍊(the great chain of being)」,因為此時期人們開始多方尋找可茲蒐集、豢養的動植物而發生思想質變。(歐洲)人在生物界的立場成為中心行動者,同時朝觀察者前進。許家維藉〈武士與鹿〉描述的歷史時空,是(在當時歐洲)已離大航海有段時間,距歷史學家丹尼斯.弗萊恩(Dennis Flynn)和阿圖羅.吉拉爾德茲(Arturo Giraldez)提出1571年「世界貿易」的成立近半世紀。當歐洲船隻與東方一同在海上競逐時,〈武士與鹿〉給出了早期世界貿易一個以臺灣為輻軸,細看荷蘭、日本、臺灣、柬埔寨審美與物質積累的切面。

在2018年許家維處理馬來貘和大熊貓的〈黑與白—馬來貘〉、〈黑與白—熊貓〉作品中,我們看到許多帝國與動植物採集的合謀。但是,為什麼在這裡要以「存有大鎖鍊」為關鍵詞呢?相較之下,〈黑與白—馬來貘〉的時間是在新加坡建港的19世紀,〈黑與白—熊貓〉是在動物交易制度建立的20世紀,〈武士與鹿〉則將時間遠遠回推到17世紀。那麼動植物的故事體系是否與後來一致呢?顯然〈武士與鹿〉帶出許多新的問題。例如鄭文琦的評論〈消失的梅花鹿—《武士與鹿》裡的臺灣鹿皮貿易〉告訴我們〈武士與鹿〉的某個歷史動力源於臺灣補鹿技術受到漢人文化影響,發生濫捕的生態危機。在該文中可以看到此時原漢自然邏輯階序的暗示。

從荷蘭的角度觀之,1602年荷蘭本土賣出人類史上第一張股票以集資成立東印度公司,但在當時各方多元經濟中心間,通用貨幣或匯率尚未制度化。在〈武士與鹿〉的時空裡,荷蘭東印度公司的交易是以巴達維亞(今雅加達)總督科恩(Jan Pieterszoon Coen)建立的「以物易物」模式進行,例如以印度布料換取爪哇香料,再以香料跟中國人換取生絲、茶葉、瓷器,而絲綢跟瓷器又可換取日本或菲律賓西班牙人手上的白銀。從公司經濟史的角度觀之,這個方式不僅減低荷蘭東印度公司的交易成本,印度歷史學家Om Prakash更直言這個過程「利用」了白銀的經濟需求。在世界經濟史上,此時期更是因為荷蘭期貨概念的偶然性介入,而使白銀進一步成為世界貨幣、建立世界銀本位的重要基礎。

交易的網絡

以物易物與帳本技術的組裝,除了推進白銀成為世界貨幣之外,萬物也成為可彼此替換的符號,並可相互結算利率。伴隨著貿易制度的成形,布霍斯關於植物能動性的命題,在交易過程中不過就是貨物的經濟價值。1670年代,詩人拉封丹(Jean de La Fontaine)質疑笛卡兒動物機器(1646)的論述徹底激化當時社會進行實證上的確認,瑪爾皮吉(Marcello Malpighi)出版《植物解剖學(Anatome Plantarum, 1675-1679)》,中古世紀的存有鎖鍊觀點大受質疑。歐洲的語文學關於動植物的凝視,也從具備有能動性的動植物主題逐步轉換成旅遊觀看。(註1) 換句話說,「存在大鎖鍊」的崩解、非人事物的客體化除了發生在經濟上,也在科學人文中形成觀察的客體。

在這個多變的時代,在歐洲地心論之爭才剛開始,而東方依舊擁有相當實力,閉港、控制西學傳播、迫害基督教。在〈武士與鹿〉中,這些海上的船隻以另一種方式望向東方。17世紀是多元經濟中心的時代,例如日本戰國時代中止、明朝手工業經濟相當繁華。在這個時期,黑暗時代的柬埔寨受益於多中心經濟交易的榮景,不再是農業世界與氣候的關係,而是因為商界菁英與第一級產業交織的貿易都市,發展過程中一度成為柬荷戰爭中打敗荷蘭的國家。而〈武士與鹿〉的背景正是最近謝爾曼(J.C. Sharman)《弱者帝國》裡的時間。《弱者帝國》認為歐洲人在早期現代時期實際上並沒有普遍的軍事優勢,〈武士與鹿〉的中心事件荷柬戰爭也提供相似的例證。柬的經濟由於鑲嵌在當時的交易網中,於是有機會在鹿皮交易中取得臺灣的替代位置,同時又有籌碼與荷蘭對抗。

《弱者帝國》將15世紀末到18世紀末的歐洲擴張解釋為與強大的亞洲和非洲政體、美洲疾病的多重互動下,歐洲才取得海上霸權的優勢,因為當地的土地導向政體對戰爭和海上貿易根本無動於衷,而我們在〈武士與鹿〉的柬荷戰爭裡多少可以見到例證。然而《弱者帝國》並不意味著殖民不存在,而是提醒我們在17 世紀的文化交流,或許隨著概念的鬆動,與全球性交易的持續發生而存在著跨語際實踐到跨疆界分配的細節。

那什麼是跨語際實踐呢?新翻譯學派發起人劉禾曾在《跨語際實踐》中談到20世紀初期(1900~1937)中國的語言和文學如何在「虛擬的等值關係中」,通過與西方和日本等不同語言文化系統的相互接觸、交流和翻譯,構建自己的民族文化和現代想像,從而形成一種「被譯介」的現代性。在劉禾的研究中,諸如「國民性」、「個人主義」、「現實主義」在現代語境中的特殊意義不僅僅是單純的對譯,更包括作品的經典化與文類的建制化、文化保守主義的出現與發明。於是在謝爾曼與劉禾的基礎上,〈武士與鹿〉提供了一種既是「虛擬的等值關係」,也是交易網在文化圈的互動想像。

跨語境實踐

我們在〈黒與白-熊貓〉裡看到這樣的實踐過程,透過熊貓的符號承載,外交符碼如何沉澱在「熊貓」上,既是形成「熊貓」的神話學,也因為偶然性的發生,使之在動物保護運動中被譯介成為西方的動保標誌,而獲得特殊的外交符碼的動力。這樣藉由動物為中介的國際組成,在〈武士與鹿〉中更為清晰,透過以荷蘭東印度公司為軸線,在帝國擴張初期時,從東南亞、臺灣的鹿皮原料被製造成為日本陣羽織的跨疆界分配。武士服裝的交易是貿易慾望的動力,卻在當代社會中留下金邊港口的政治地緣位置。在這裡我們甚至可以擴大劉禾的概念,注意到物質文化、各地區生產邏輯的鑲嵌配合,如何在歷史的諸多偶然構成了各地區「被譯介」出的新帝國景觀與發展。

但這時候仍然有能力驅趕西班牙教士的日本,在東亞又是怎麼一回事呢?不同於柬埔寨再生產性較高的、熱帶農業的商業都市模式,東亞正處於小農社會的重要時期。日本思想史學者宮嶋博史指出隨著東亞從「華北型直播周邊區」稻作向「灌溉移植型」稻作的轉變,耕地從從支流河谷平原向三角洲的轉移,中國經過宋代至明代的長時間變遷逐漸形成小農社會,類似的現象在朝鮮是朝鮮時代(1392~1910)後期,在日本則是江戶時代(1603~1867)。這個小農社會的出現,分別穩固了當時統治階級;中國的士大夫階層、朝鮮的兩班階層、日本的武士階層,並在東亞形成朱子學的思想與需求。(註2)

小農階級在日本的發生與日本戰國時期的結束相關;一方面是和平時代的抵達,一方面卻是社會生產力的上升。即使自己不擁有土地所有權,以佃農身份成為土地經營主體的小農成為東亞的普遍現象,有別於東南亞與南亞。〈武士與鹿〉的鹿皮傾銷得以可能,不外乎是《弱者帝國》中東亞不弱的另一個事實,經濟實力得以提升。日本大量的鹿皮需求原本來自戰需品的武士冑甲、配件與陣羽織,後來隨著承平時代成為工藝、身份階級的裝飾物。工藝美學與殖民貿易的交易因此產生關係。在日本朱子學、古學(荻生徂徠)與蘭學的交錯中,古學逐漸發展出以日本為中心向外跨張、征韓論、向南擴張的思想雛型即《華夷變態》的源頭。而陣羽織作為粋(いき)的江戶美學轉變,九鬼周造論及「粹」的構造,提出媚態、骨氣(意気地)、斷念三個環節,其中骨氣直指男子氣概,也與武士道的審美學、精神有其關係。

〈武士與鹿〉以四組視窗描述17世紀的貿易體系,以柬荷戰爭為契機觀照日本武士冑甲文化、湄公河上的運砂石船、柬埔寨動物園的鹿隻豢養和臺灣近海的水下考古,背後的歷史線索及符號互動,讓我們察覺17世紀各地資本累積與審美學發展的連動。尤其冑甲文化累積的文化資本,在作品呈現的西方殖民框架中,更隱含交易的上下游;用異國材料加工、美學化的工藝作品,涵蓋地緣政治上物與符號的雙重關係。這正是我們何以能在〈武士與鹿〉中發現跨疆域分配與審美學的交涉。在歐洲、柬埔寨與日本的互動中,臺灣位於往東北延伸的關鍵,例如在梅花鹿濫捕後,所有中國運來的生絲、黃金;東南亞來的香料、布匹;日本來的白銀,都先存放在臺灣倉庫再做必要的轉運。

臺灣在〈武士與鹿〉中不僅僅是其世界史意義的出現,同時也可說是符號物質的轉運站。就藝術家本人的系譜來說,將時代向前推進既提供「黑與白」系列在世界貿易與殖民發展的歷史縱深,彷彿是其臺灣關懷提供的世界思想史版本的前傳。從鹿的生命到鹿皮的交易,〈武士與鹿〉的擘建開啟藝術作品跟地緣政治、交易網絡的關係。在歐洲18世紀美學的成立前,這個作品打開的歐洲現代性、東方文化殖民及其反抗的潛能,更讓我們得以想像一個時代的岔路瞬間與臺灣的關係。