Browse

Esther Lu:讓我們從soft/WALL/studs 的故事原點開始吧。當初你們怎麼互相認識的,又如何開始合作的呢?

Luca Lum:soft/WALL/studs(s/W/s)是由Kenneth Loe、Weixin Chong、Stephanie J. Burt和我在2016年啟動。我們一起租了工作室。當初沒有考慮新加坡國立藝術委員會的藝術空間補助計劃,因為我們其中有人計劃一年內就要離開新加坡,而無法簽下好幾年的合約,而我們也想避免過度依賴國家制度。許多原本空間元素設定至今多有所保留,例如:圖書館,那是我們分享資源的方式。若我沒記錯,很多這些構思來自Kenneth,希望能夠大方分享我們的工作空間,不把它的功能侷限在生產性上,還有其他使用的延伸可能。那時候新加坡獨立藝術空間相當稀缺,有很多pop ups臨時型態的活動,但支持藝術生產的想法和想像好像都被困住了。整個藝術場景對我來說,感覺過度中央化與正式,藝術機構或是畫廊主導了對藝術計劃和藝術家的支持,也相對限制藝術生產的節奏和能見度。我們覺得我們可以提供另一種可能,或許極其微小,卻是一種異質的、熱情的條件。我們很早就開始意識到,或許因為有種親密感、特殊性和寬容度,把空間開放給他人確實能引發迴響。早期Kin和Chris就常來我們的屋頂舉辦放映,我們對觀眾人數感到驚訝,我意識到這些都是已存社群裡冒出來的,像是原本就認識的朋友,會在表演上碰到或一起玩的人,那些朋友包括電影導演、音樂家,會跑來問可不可以在我們這裡辦活動,然後開始提出很多計劃,都是由於彼此間的吸引力和開放性而自然發生的狀態。那時我自己也才剛畢業,(還能負擔,或很搞笑地欺騙我們自己還可以負擔)抗拒找份全職工作,就在那跟其他人一起混,作為交流和合作的有機基礎。那是一種協同的力量,享受彼此的陪伴,激發彼此不同的狀態。

Esther:所以你們當時都才剛畢業,用創造自己空間的方式企圖來尋找某種進入藝術圈的新位置?

Luca:可以說我們了解到創造空間的需求,才讓某些藝術創作有可能發生—我們的創作能被看到,並和其他有展覽或不同耕耘的人串連網絡與流通,那是對自主性的渴望。

Esther:你們當初租下空間,有機地辦了些活動,那時是否已有一個名字?是否有共識說,好,我們是藝術團體要來一起幹些事情。

Luca:我們是有一起想幾個名字。我當時設立一個叫softwallstudios的IG帳號,後來變成簡寫的softwallstuds。名字的出處有兩個意義,一個是標明計劃的調性,另一方面也去說明結構。使用softwalls這個詞,是因為當初很困擾要如何在我們的主要空間裡展示,原初的想像是用簾子或移動式牆面。這個單字的滲透性和流動性,對我們來說也挺重要的,標示異於機構傾向僵化的立場;我想要這個空間能夠用遠超越其原初描述。至於我們如何決定一起工作—其實一開始規模很小,往往是在原本四位成員裡其中兩三人間的討論。我們都清楚一件事:不管一起做什麼,都是我們原本各自創作以外的實踐,那讓我們得以透過接觸彼此來激發內在,或積極探索共同工作的意義,勝於把工作視為目的。

Esther:你們討論過如何建立共同的工作目標或理想嗎?還是這些也都在合作過程中慢慢協商、自然發生?你們是否曾經訂下某些範疇或原則,來說什麼要做或什麼不做?

Johann Yamin:我無法說明太多早期的狀態,因為我是在2017年才開始參與s/W/s的活動,2019年大學畢業後才正式加入。我的感覺是,集體目標從不是我們關注的前沿。我認為我加入時,studs已有自己的動態,那是建立在它如何被當成一個合作計劃,而非只跟著單一共同目標運作的合作團體。成員在彼此之間運作,尋找共同喜好,或污染彼此的創作和志趣。s/W/s並非總以具有凝聚力的組織樣貌在運作,而這促成了有趣的、離題的、無固定形狀的樣態。所以,其實很難說有什麼統一的集體願景,我很珍惜這個狀態和它所有古怪的形式。

Luca:歷史上有許多讓人聚合成為團體的原因,我想我們有些無意識地朝著那些歷史目標蜿蜒而去,但是一開始真的沒有訂下一個團體或身份的想法—s/W/s是我們共同的計劃,而每一次當它被使用、討論、執行時都出現改變。對我們來說團體化這樣的概念約在第二或第三年才產生。想要創造一個結構去容納我們可以被理解的空間或感性,則是打從一開始就有。我在藝術中所體會到的團體性,有時也可能在一種悖論之下,作為非常扁平的工具(或操作模式),新自由主義的架構和左派歷史在文化場域裡所派生的決大部份,都顯得困惑和碎片化,所以相較於去形成結構或組織另翼工作的需求,團體性往往更被當作一種品牌化的機制來建構神秘與資本。當我們開始做事並受到關注後,人們開始想要知道如何把我們分類標籤,然後透過一種確立的相對關係來進行資本化或企圖投射他們與我們的關係。這些邏輯往往建立在既定的權力層級和獵奇欲望上,讓我感到憂心,因為s/W/s並非只是一個空間,至少對我來說,它是一種持續前行或消解的進行。我對那種沒有真正彼此了解,不清楚彼此如何相繫,卻命名先行的團體也感到警惕與厭煩。對我來說要緊的是持續在我們的工作安排中,甚至是在我們每場活動的書寫方式上,重獲流動性。新加坡藝術空間和策展人都習慣一種權充清晰的敘事(其實是某種親民性的謊言),然後宣稱我們有s/W/s風格。但那只是語言使用方式不同,我們沒有打算要在文字上暴露所有我們要做的事。我們既非要成為白盒子空間,也避免一般慣習書寫。尤其一開始只有少數幾個核心成員的時候,我們關注的更是親密度和不可預期性。我必須說,每次我們被說我們在一起都是一個形成的召喚,每次我們被叫出名字也是一種形成的召喚,都重塑我們的群體感。讓這個團體在一起的是對某些議題的裝飾校準,關於酷兒文化、解殖性,對強健論述力的渴望、自主性的宣示等,而這些是隨著時間而愈顯清晰的,同時也是因為持續性的相伴,不論是一起組織活動、閱讀、玩、回應某個事件。

Marcus Yee:只要我們有在彼此身邊工作的模式,就算沿著不同的切線在一起,去觀察我們真正結盟的時刻還是滿有趣的。

Esther:我想問關於團體;這個社群是有邊界的嗎?要如何變成你們的成員?而你們現在又有多少人?

Luca:幾個人啊?就像任何亞洲超偶團體一樣,我們有12個人,有些住在國外。

Marcus:我們有些懊悔。

Luca:一個搞笑的回答是,當你開始幫忙付房租的時候,你就變成成員了。

Esther:了解(苦笑)。

Luca:也不完全這麼說啦,應該說過去幾年要是有人一直長期攪和在一塊,成為某計劃的幫兇、和大家一起搞事的共犯,那就是了。至少我覺得可用這個基準線來看待還留在這裡的人。當你有些持續進行的事情是唯有你們共同在一起、你和這個團體有連繫的時候才可能進行,而某個程度上,你也選擇這是你想要持續付出貢獻的話,那就是了。我想,至今沒有太多人詢問要加入,因為這看起來任務龐大,可能同時加入的定義有些曖昧和不透明。

Esther:所以每位成員加入後都得分攤房租嗎?

Luca:如果有人付不出來也沒有關係,過去幾年我們有不同方式去一起分擔。

Shawn:我們內部實際上討論過好幾次,也曾有成員分擔不同比例租金,或是以其他形式勞動來作為貢獻團體的不同模式。關於成員的問題很有趣,因為事實上反應出 s/W/s成員身份的意義。我很喜歡剛剛Luca關於彼此作為共犯的說法,在我們12個人之間有許多不同動力的排列組合。在我們早期對房租和成員身份的討論上,也提過若不是有某些可識別、有形的、可被明確表達的東西,我們要如何確認某人是不是會員。然而當初沒有答案;我不覺得我們有正式給出答案過。不過,我們還是找到一種可以在一起的動態與節奏。

Luca:你這樣講讓我有些不同的回應。我同意Shawn方才提到,某些運作和形式推動是必要的。不過,還是有些不同的單位或朋友是以擴延的方案促成s/W/s的運作,當然這也因為某些我們做的事情不只是為我們自己而做的。這就是這個團體開始往外滲透之處,而有某種利益相關者出現,即便他們並非屬於營運團隊,繳房租或是策劃節目。我會考慮那些滲透發生、當別人也投注到我們的時刻。我不會把他們剔除在s/W/s所啟動的接力賽上。

Marcus:一個具體的例子是,2018年當我們討論募款並重新思考誰是我們的擴延社群支持網絡,而這也是我們為何設立Patreon 募款模式,因為我們認為從文化領域中的合作生態角度來思考studs的工作是重要的。

Luca:另一個小的例子是,我們與其他藝術團體分享一個叫做朋友萬萬睡(Friends with Benefits)的共享日曆來避免活動撞期。

Esther:哈哈!既然你這麼提,我想知道你們是否也能找一個比喻來描述你們的組織結構呢?

Shawn:黏菌。

Esther:再一個?

Luca:早期曾有一個說法「複雜的纏繞」,我常覺得和整個組織計劃牽扯不完,尤其身為其女性代言者,又要去照護、維繫、潤滑各種關係。當意識到每個人牽連和其涉及的結構都在各種或許不甚協調的狀態下變換著;不管你要不要口頭承認,你永遠都在其他人的現實生活裡 。

Esther:剛剛Marcus稍微帶到募款的部份,我很好奇你們過去這些年來如何面對經濟問題,處理募款工作。對任何獨立藝術空間來說,財務狀況可能都是令人頭痛的一關,對此你們是否有發展出一套自己的策略?你們有每年申請政府補助嗎?或是如何運作私人募款機制,又如何尋找募款對象?

Shawn:在2018年的時候我們有討論過這些空間自營活動的費用,我記得曾經建議放一個捐款箱讓大家自由樂捐,同時也標註一個明確的建議捐款金額。我覺得辦活動的勞動常常沒有被真正肯定。舉例來說,《TheoryFILM》系列活動就曾有新幣五元的捐款建議,當然還是開放自由樂捐。我們也有飲料捐款,同時我們也公開每個月我們的財務缺口。

Esther:你們每個月向觀眾做財務報告?

Shawn:沒有到那個程度,我們只是寫在冰箱的便利貼上。

Esther:很細膩的小動作啊!我喜歡這個暗示。好比有人企圖開冰箱拿啤酒的時候,就會看到,喔,這一切是需要錢的。

Shawn:我們還有幾個比較正式的募款計劃,例如《Wearable Archive》計劃,那就真的涉及許多痛苦和累人的協調行政工作。《Wearable Archive》是一整套印有s/W/s活動列表的T恤。我想我們還有一些存貨。那是2018年的募款,然後最近我們啟動了我們的Patreon帳號。

Luca:我們從來沒有仰賴政府補助來長期維持空間營運。唯一一次我們拿政府補助是國家藝術委員會的能力發展計劃獎助,那是用在印尼日惹Cemeti Institute的駐村計劃專款。

Esther:在你們過去所執行的眾多計劃中,似乎發展出一些不同的部門,例如檔案庫、圖書館、放映節目等等。你們實際上如何執行這些合作、分配責任?又很基本的像是,誰去買衛生紙?打掃廚房?你們是怎樣決定誰來負責照顧這個空間或是各種計劃?

Marcu:我們在日惹駐村的時候,也有人問我們同樣的問題:是誰負責買衛生紙的?那是KUNCI發起的衛生紙訪談,在討論獨立藝術空間的後台組織。那,誰買s/W/s的衛生紙呢?不是我,但是我知道應該是某人做這個事情。我們如何組織我們的勞動其實真的是自發性的。

Esther:那就是沒有管理者囉?

Marcus:某程度上來說,比較不是核心性的組織,而是志趣相投的組合,所以管理者就是那些對某些特定計劃或是工作模式有興趣的人去執行的。像是有人或許比較擅長財務或房租行政,那麼他就會去負責管理相關的事務。過去幾年我們也常討論如何輪替勞動職責,如何更公平地去分擔權責⋯

Esther:不過每個人有不同的專長啊!像是我在營運TCAC的時候,錢就不是我管的,因為我真的很不會。

Marcus:對,所以我們討論過輪流模式,那應該是Kin的提議,他覺得儘管你或許不是最好的財經管理者,但是也不應該是擅長此事的人永遠一直在做,自我組織也意味著彼此學習的機會。不過,這還是一個假設性的想法實驗,實際上也沒有真的發生過。

Esther:這種主要仰賴志趣契合的組織方案是否為你們的內部組織帶來不同的麻煩與困難?

Luca:把這問題連到之前的提問一起來看的話,我會說剛開始在只有少數幾位成員的時候,大家會自動把s/W/s和特定人士連結起來看待。那種能見性是雙面的,因為你突然變成某種超越個體的組織代表,而你有權力與責任去為它說話,承擔這個重量。另外,在你為其勞心勞力的同時,你如何讓這個你創造的結構能夠回頭支持你?有些稍微正式的結構可以舒緩這些過程,但終究無法解決要怎樣達成支持的狀態、或產生真正的對話去促成更多探索和遊戲。我覺得我們似乎更能清楚定義我們願意投注心力的外部合作者,但是內部的狀態總是處於一個持續的交涉與衡量之中。我也自己掙扎在各種所謂藝術工作的層級裡,包括組織性工作、再生性勞動、能夠促成工作的工作等,這些往往都被低估。

Esther:我想從另一個角度來延續這個討論,因為我對你提到的這個支持性結構非常好奇。假設落在空間實踐的角度來看,你們在空間裡共享什麼呢?什麼是你們的集體資產和資源?你們網站上有說你們有個圖書館。但是,我想了解,什麼是你們創造的共享,你們把什麼帶到了這個團體之間。或直白的說,你們的共有又是什麼?

Johann:這很有趣,我們最近才在想哪些可以納入我們集體分享的資源庫。舉例來說,s/W/s曾支持一些微型草創計劃,像是讀書會;也有些社區或行動主義團體來借用空間,舉辦各種非公開活動。所以,空間分享當然是我們一直在做的事。也有些比較點狀的資源,像是特定的技術支援、器材、或是我們無限供應的橘色碗公收藏。

Esther:可以請你們介紹過去幾個執行的計劃嗎? 第一個舉辦的公開活動是什麼?你最美好的回憶,或是曾經發生哪些瘋狂的事?

Luca:最初我們決定用一個朗讀活動《EX-LIBRIS LIB-ERRATA》作為圖書室的開幕,而 「ex-libris」的意思是圖書館以外。四個創辦人從圖書館取一本書,表演朗讀。事後回想,覺得十分詩意,因為活動本身定義了圖書館空間(還有朗讀的時空和表演身體)如何與s/W/s糾纏成為活躍的場域。那是我們首度在各種功能、層次、匯聚點之間理解到空間中的複雜性。往往在圖書館一般開放時間以外,或是活動結束後,我們也見到這些不同層次、使用、發展是如何累積或被磨平。

Esther:酷,沒想到竟然是從一場表演開始。

Luca:比較像帶著一些表演元素的接力朗讀(我們有意識地運用身體、行為與空間),那是我們頭一次邀請其他人來到我們的空間,而我想那場活動確實傳達了我們的感性。

Kamiliah:我覺得難忘的是2017年11月的那場《Xenoctober》。那是十月革命的百年紀念日,那夜能量滿滿,有各種偶發事件在空間裡發生,不同節點的事情同時在進行,人各種方向來來去去,超暈的。而最糟糕的是服裝規定「不舒適穿著」。那夜對我來說印象深刻。

Luca:《Xenoctober 》是Kami所參與的第一場s/W/s活動,她在緊急逃身樓梯間進行講座,地點跟主題有關;而開發了一個我們從未挖掘的隱藏空間,因為那是在我們和其他樓層之間的樓梯。Kami,妳要不要聊一下當初的講座呢?

Kamiliah:幾年前我到印尼棉蘭去為我的大學論文進行田野,關於在東蘇門答臘的馬來蘇丹大君的地位。1946年時那裡曾發生企圖推翻政權的社會革命。在《Xenoctober》上,我播放一段我與當地和蘇丹大君有血緣關係的政治人物的訪談,他從他的視角去回憶歷史。播放的同時,我朗讀Anthony Reid的《人民之血》,描述那晚蘇丹大君被推翻的章節。

Luca:《Xenoctober》是Marcus、Kin和我一起合辦的,希望藉此去認識革命的餘波和思想,尤其相關歷史在新加坡是非常零碎的。那些歷史充滿複雜向度,具有爭議性、有各種遺緒。要如何把自己和特定革命時間軸聯繫起來呢?什麼被留下?什麼還被記憶著?我想聽聽大家覺得最厭惡的計劃。

Esther:哈哈,好啊,哪些算是噩夢呢?當然有各種定義去思考這個問題。

Shawn:我沒有想到什麼特別討厭的,但是我非常喜愛Marcus在s/W/s做的展覽《Altars》,尤其是他把整個空間完完全全地改變了。那展覽持續多久?

Marcus:光佈展就兩個月,那幾乎對任何藝術家在任何展覽空間都是一種不可想像的條件。通常有一個禮拜佈展已經要偷笑了。然後展覽持續三個月。

Luca:想像在我們的主空間裡有個裝滿垃圾的超大金屬籠。看到那麼巨量的材料佔據空間是滿奇妙的,像是整個房間裡的空氣都要被吸光一樣。

Marcus:當時我對推理敘事和生態未來很感興趣,我寫了小說《Altars for Four Silly Planets》,後來演變成這個裝置計劃。當時我正趕著退伍又要入學,時間很趕,總之有了那個想法後,我就努力完成它,而那時我的藝術理想也還奠基在創作操作上。s/W/s是當時我可以蓋、可以玩的地方。至今還是有許多展覽遺留下來的重寫本遺跡,而我也還沒找到去好好描述那個計劃的方法。

Shawn:事實上《Altars》 協助釐清空間裡許多界線,我記得房東當時反對我們把那些球體裝置在屋頂、工作室外面或是樓梯間。我覺得《Altars》不是展覽,而更像一個年代,因為有好多不同的階段在裡面,漫長的累進過程、各種介入事件和其他的活動都跟它一起共存,不管是圖書館或是展覽自己相關的遊戲。還有一個和球體互動的滑稽怪表演。展覽結束後,大家還從那裡面撿東西回家。

Marcus:我們也了解到物件分類對我們或是房東來說都是相當隨性的。給你一個空間的視覺感:這裡是s/W/s 然後隔壁有個鐵皮屋頂和防水布搭起的倉儲空間,那也是房東的地,然後我們慢慢開始偷用它。

(Marcus和Johann用遠距視訊的鏡頭,帶Esther繞著參觀工作室。)

Shawn:你可以看到我們周邊的住宅區。

Luca:我們隔壁有座廟,跟著它自己的農民曆辦活動。

Marcus:還有報警檢舉我們的鄰居。

Esther:有很多人舉報過你們嗎?

Marcus:我們是自找的,讓他們來舉報。我們有次辦放映,有色情內容,隔壁鄰居就叫警察了。

Esther:他們真的看得到內容嗎?

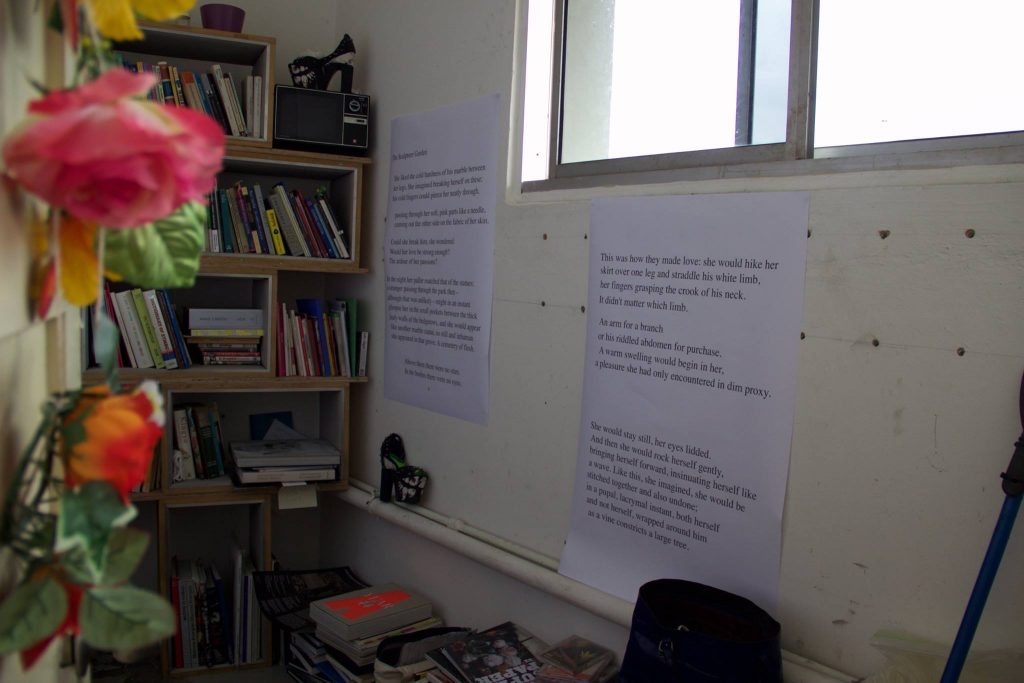

Johann:我們投影在屋頂的白牆上,所以他們是可以看到的,整個小區應該都可以看到。喔,然後那旁邊有我們的電梯。

Luca:喔,那是全新加坡速度最慢的電梯。

Marcus:還有一個超老舊的風扇。

Johann:我們電梯裡裝了心形圖案壁紙。

Esther:可愛!

Marcus:還有植物,和我們的社群守則。

Johann:上面寫著:

「這是私人空間,我們致力維護一個安全舒適的環境,讓朋友們可以參與共享的社群和活動。請留意他人的自主性、存在及需求。我們不歡迎也不容忍任何不論是對性別、性向、種族、身體、階級或任何產生制度性暴力的騷擾或行為。」

Esther:謝謝你們帶我繞了一整圈。哇!我很驚訝你們可以有12位成員一起在那裡工作。

Luca:我們也不是都一直待在那裡,而我們的創作方式也並非都需要依靠實體空間,或是物質操作。

Marcus:有人需要的是論述空間。

Esther:接下來我想聽聽關於節目策劃的部份,你們會有任何年度主題的設定嗎?還是你們一向就都是保持隨性和有機?目前或短期的未來裡,在你們的集體實踐中,是否有特殊的焦點計劃?

Luca:我們正在準備幾個計劃,主要的框架圍繞著修復、照顧、擴張的時間軸等。不過老實說,我們很少有什麼季節性的或主題性的事前規劃。通常就是從一些獲得共鳴的興趣開始發展的。有時候會有一些比較內向的個人計劃,其他人扮演支援角色。這是我的看法,我不知道其他人是否有其他的解讀來看待我們的發展。我也會覺得或許對我個人來說,最大的改變是從一開始少數人營運到後來像是Shawn跟Marcus提到的勞動權責輪替結構。當然,那是有所承襲的,不過在形式上卻是滿大不同。

Marcus:你是問關於未來的計劃嗎?

Esther:不盡然關於未來,而是你們如何不斷在節目上演進,如果借用Luca的季節比喻來看,就是如何形塑每個季度的規劃與焦點。不過我想我現在也感受到你們想要保持流動性的意識,而或許那正是事情持續前進和轉變的動力。我試圖從回觀你們的節目發展變化去理解你們作為一個團體的改變與成長。

Luca:對於那種季度性的規劃,我想一開始是有些抗拒的,因為好像有點⋯

Esther:過於機構化?

Luca:是啊,我們也慢慢學習到某些計劃需要不同的節奏和時間,或許有些的確需要更多先見才能有更好成果。

Esther:你們的團體組成還滿妙的。我覺得真正讓你們在一起的是某種流動、信任、化學反應。而也很容易觀察到你們是一個團體,我感受得到那份契合感。這很不容易,尤其你們其實有不同的背景和創作方式,所以看到這樣的藝術團體組合的緊密度我覺得滿不可思議。我認為這是你們最珍貴的共同資產,當然可能你們不見得如此以為。

Shawn:聽你這麼說我很開心,不過同時,我不想過份強調我們組織中的無定制,因為的確事實上我們還是有些原則和方向的。我喜歡你提到的流動,因為我覺得這也是我們的對話開始去污染或變形的開始。那並非像布朗運動的無規則粒子運動那樣完全隨機。而若回到剛提到的共犯概念,那也可以看到我們一起投注的心力和賭注。如果你把它當成一種稜鏡,那我們幾乎可以在每個計劃裡看到我們各自不同的投入、專業、視角是如何被折射出來的,而他們又如何繼續和他者進入對話。

Marcus:當我想到連結的時候,我想到卡拉ok。

Esther:真的嗎?所以這是你們的共同愛好之一?

Marcus:確實是那個流動經過之處。

Esther:我第一次聽你們提到,那你們有主題曲嗎?

Luca:Kin永遠都唱《歌劇魅影》。有次警察跑來是因為Marcus 和我合唱Björk 唱得太大聲了,我們在唱《It’s Oh So Quiet》,但那真的不是一首安靜的歌。我想,我們之間有意識到我們的工作並非為了獲取某種重要性。我們因為興趣而來,因為它們交織成有趣的動態。而這也說明有些活動是相當任性的,有時也會失敗,或是沒有後續發展。

你提到化學反應我覺得很有趣;我常覺得那是唯一我們想要和彼此工作的途徑。好的化學反應對我來說,是一種對彼此狀態的寬容認可,這需要一種相當特殊的親密度,或許需要一點舞蹈、一點幕後工作?這關乎去認同我們各自在物質現實、生涯時間上有不同的位置。對我的生命裡的特定粒子、其細微的感受、和其他人事物間的迴響和張力、在更寬闊和有深度的結構裡去進行觀察研究,也可以是各種氣場的變換,一種當下被切斷的可能,或是我如何可能把我內部結構中隱藏的、未被邀請的部份找出來。有意思的是,我從來沒有想過用這種方式來定義我們,直到現在這樣被你提出來。

Esther:或許你們之間透露著一種強烈的彼此關心和牽絆,對我來說是一個有力的提示。

Luca:別被我誤導,我們當然還是吵架的。不過對我來說,或許不是每個人都理解新加坡的狀況和我們做事的方法,而這也是我們彼此關係是如此重要的原因。我常在想這個計劃的未來會是什麼,下一步是什麼,其解體或廢墟會是什麼。

Esther:我覺得這個過程對你們每個個體的創作實踐也是重要的養份,並帶有許多鼓舞和回饋。你們有這些共同的付出,但是你們也在各種學習的模組裡、各種迴響中,獲得新的能量。

Luca:我覺得對我來說,很清楚的是,這變成一個別處沒有的另類教育,尤其你完全涉入所有事情的政治意義中;你立刻明白你周遭人的想法和行為也對你造成影響。舉例像是有些本來以畫廊展示導向來創作的人,有可能偏移其原本讓物件進入世界的方式。這創造了一個親密的討論社群,而且是滿特定的發展。

Esther:這讓你們與新加坡其他的藝術空間有所區別,是嗎?

Luca:我想我們擁有很不一樣的地平線和非常不一樣的欲望。我們傾向的能見度和合法性也截然不同。例如,我們拒絕滿多事情。早些時候,有人想要把我們列在例如像是現在前五名最夯的藝術空間名單上。我們可以理解那種興奮感,但是我們不想成為其中的經濟。

Esther:那你們如何在新加坡的藝術生態裡標註自己的獨特位置呢?

Marcus:我有兩個觀察。一是季節性。說明一下背景,新加坡藝術場景有種過度飽合的現象,藝術生產需求往往符合活動經濟裡的常態時程規劃。當我們進入這個場景時,我們自己任性的節奏正與那種無法停歇的速度有所不同。獨立組織讓我們免於機構化的常態生產壓力。像是我們沒有要每三個月推出新的展覽,而這讓我們能夠沒有時程壓力,用不同的時間感去培育想法和工作。又像是專注在維護空間、讓人們可以進來使用圖書館等這類低頻率的日常性活動反而對我們來說是重要的。第二點是關於拒絕,我們說不的時間。我們最大的拒絕是不拿新加坡政府的經常性藝術補助。或許其他人對於我們為何拒絕這個有其他意見,但我個人認為這關乎拿國家常態補助所涉及的危機,以及我們企圖再度定義獨立性、獨立思想或是獨立生產。

Luca:我同意Marcus的說法。這樣講可能稍有批判之意,但特別是九〇年代以後,新加坡的藝術場景基本上是一條龍生產和中央化管理的(企圖躋身全球都會文創經濟之列),似乎對文化生產者而言,何謂生產、如何更有生產效益、你的喜好等都有種不容質疑的規範。所以,藝術可以(評論政治)卻仍然是一個去政治化的空間(這可能不是新加坡專有的問題,而是新自由主義資本下的病徵)。總之,我們對那些事情沒有興趣。又有如我們事實上和公民社會多有結盟。

Esther:我在你們網站上讀到許多為不同社會議題募款的連結。

Luca:我想Marcus和Johann可以延伸多談一點相關細節。我們一直試圖剖析藝術、生活、政治之間的關係,同時我們也相當策略地去執行(因為某種敏感度、外部眼光等),甚至在描述上也或許顯得較不透明、難以捕捉。

Esther:你們曾經被審查過嗎?

Luca:審查?除了被鄰居舉報以外嗎?我們是都還滿謹慎的,(許多比較爭議性的話題也都是閉門活動)我們還沒有哪個活動有特殊高度爭議性讓人會想要⋯

Esther:過度政治化操作?

Luca:有時候在新加坡被視為(有審查風險和)政治性的事情可能定義過於狹窄或曖昧,而這種去政治化的日常也非空穴來風。某些特定藝術生產會被當作顛覆性的或公開性的政治表態。我們有些比較內向的姿態,像是讀一些批判理論與左派歷史等,比較接近去培養能力(可被省略)。我們許多策略比較類似如此。(註1)

Shawn:離開那些像是國立藝術委員會的框架,意味著我們許多活動和聚會是非正式的,或甚至是私人活動。這都讓我們在新加坡不用受到審查監控程序,或是不用特別標註出觀賞建議等。「獨立」 在此顯得有趣,我個人覺得這個字眼充滿矛盾,「獨立」好像把空間標籤成一個很基進孤立的狀態。但是,「獨立」事實上標示的是一種剛提到的,規範性結構以外的自由。補充一下剛Luca提到的公民社會團體,我的解讀是,我們沒有受限自己在藝術空間應該要從事什麼活動的框架下,所以我們能夠去建立這些社群,或去重新組織這些社群的界線。如此,我們在別的領域裡找到其他同謀共犯。我覺得這是我們和其他空間最大的區別。

Esther:我想知道你們如何操作或實踐這個生活與政治或社會所交疊起來的空間,如何實際上和其他公民團體社群合作,舉例像是你們網站上的捐助頁面等。藝術空間去主動建立這些外部的連結與索引,公開其對社會議題的政治理念並不尋常 。你們為何決定公開這種支持其他社會議題和社會運動的可見度?是否想要透過這個舉動去建立不同的合作或網絡?還是有什麼其他意圖?

Luca:總體來說,我逐步了解到我們需要建立聯盟。有些我們曾經一起工作的人就成為了這個外延網絡的一部份,而為了達成某些目標,即便你已經是一個藝術團體,也是無法獨立工作的。你現在提出這個問題還滿有意思的,因為我們剛經歷一個事件而有所警惕,此類團體與個人的結盟是被操作去進行回應。

Johann:你在我們網站上看到的連結屬於《Amplifications and Recirculations》這個項目,這是我們網站上一個具有雙重目標的計劃。許多原本就存在新加坡社會裡的不公平現象,在兩個半月的新冠肺炎疫情封城期間被凸顯出來,受封城影響最甚而首當其衝的是特別脆弱和邊緣化的社群,像是移工社群或是受到家暴的人,許多協助企劃紛紛發起。我們其中有些人想要特別為這些已經在現場有重要任務的組織、募款者、項目等發聲,所以一開始,這是一個關於別的項目的項目,想要帶動對這些救助網絡的關注。

我們弄《Amplifications》,一開始只在單一網頁並列所有我們支持的單位,像是AWARE 或TWC2,或是我們想要協助發生的項目,像是wares’ Mutual Aid的表單。很快地,我們發展了《Recirculations》項目,我們透過自己的網路邀請一些文化工作者在我們的網頁上呈現他們的藝術創作內容以及他們想提出的「要求」。那想法是說身為文化工作者的我們,可以透過社群裡的藝術內容,幫忙這些進行中的項目能吸引到更多人。而那個「要求」的列表,也讓文化工作者可以去主動召喚對於特定項目的支持,不論那個項目是否是有列在《Amplification》裡面或其他地方,讓他們在這個困難的時間點,有更多的發言平台。

在《Recirculations》的項目裡,我們鼓勵文化工作者提供他們創作後的剩餘物,或是他們手上計劃的一點毛皮,不管是影像、文字、聲音、連結、錄像等等,如此一來,這些藝術內容不見得在原本的創作生產邏輯裡被運用,而其實疫情期間剛好本來許多項目都已超載。最終我們也希望能夠呈現文化工作者的潛在需求,我們希望能夠避免那種沒有用的救助者/被援者的二元關係,從我們自己身上或是更多人身上,去展開對不同社群所需的認同。

Esther:我覺得這些動作真的很美。

Luca:再回到剛提到的部份,很重要的是去抵抗穀倉,個體的穀倉、知識的穀倉等(譯註:「穀倉」經濟學專有字彙,指在大組織下各自獨立的部門或系統。其有益於專業分工,卻容易讓視野狹窄。)。這很困難,卻很重要。有人會覺得在新加坡主流藝文活動有很多意識形態上的受限。新加坡本身就是一個相當例外狀態的操作,而其中的藝術與政治也不過是其中的一個部份而已。把穀倉打破、對藝術家或作品除魅,對於某些結構更為現實,將讓不同的可能性與不一樣的地平線現身。

Esther:我們的確處在很特殊的時間狀態裡,疫情後,你們有什麼下一步的計劃嗎?

Marcus:2020年下半年我們還有許多活動。過去兩個月,我們開始思考s/W/s如何作為一個相互關心的場域,試著去了解可以做些什麼。我們曾經提到關於修復、再分配、健康、門戶網站等不同主題,主要是希望能夠去抓住這些疫情之中我們一起經歷的討論,很多社論者也提出新冠病毒是對既有不公義的X光射線。而在藝文場景裡,關於價值和報酬的討論也很多。我們想要討論如何在文化領域及公民社會裡,和其他團體一起創造更多的共有。

Esther:在訪談結束之前,我想請你們以一個團體的身份,來挑一首歌給台灣的觀眾。

Luca:我想到一首很俗氣的。

Johann:說吧。

Luca:月亮代表我的心。

(所有人都笑了)

Luca:s/W/s像個衛星,我們的影響力猶如潮汐,也是關於潛意識的。