Browse

參觀者群聚在吉蘭丹博物館前,忙著與駱駝合照。2015年10月20日至2016年1月31日期間,這裡有場展覽,名為《優質教育展:吉蘭丹馬來英雄督央古、君士坦丁堡征服者蘇丹莫哈未艾法特,以及先知敵人法老王的秘密》(Pameran Pendidikan Perdana; Tok Janggut Pahlawan Melayu Kelantan, Sultan Muhammad Al Fateh Penakluk Konstantinopel dan Misteri Firaun Musuh Para Nabi)。可能主題和君士坦丁堡及法老王有關吧,也可能主辦單位認為,督央古曾在麥加留學,所以擺一頭駱駝吸引旅客也不為過,讓人有進入沙漠之感。

博物館是記載及陳列一切與歷史相關的場所,例如文章、相片、影音及手稿等。歷史指涉根源、血脈、過去特定事件、故事、傳說及生活史。然而,把蘇丹莫哈未艾法特、法老王與督央古擺在一起,其實相當彆扭。鄂圖曼帝國的蘇丹莫哈未艾法特和埃及法老王都以他們的暴行為世人所知。主辦單位在現場展出一頭駱駝(阿拉伯文化的符徵)供遊客拍照或騎乘,更是讓人啼笑皆非。

若他們曾學習過吉蘭丹歷史,他們必然會知道吉蘭丹的象徵動物其實是麂鹿(kijang)。傳說在仄茜蒂旺根邦(Che Siti Wan Kembang, 1610年的女君主)統治期間,她認為麂鹿聰明及溫馴而飼養它們。大約1990年代,漢查路(Jalan Hamzah)交通圈中央曾有座會噴水的麂鹿塑像(類似噴水池)。不過現在大鐘樓交通圈那裡(很靠近州博物館),已改為種植椰棗樹。這背後原因不得而知(或許是要創造阿拉伯文化氛圍)。但可以肯定,齋戒月期間,穆斯林確實大量購買椰棗乾。

與日軍的殖民史並存

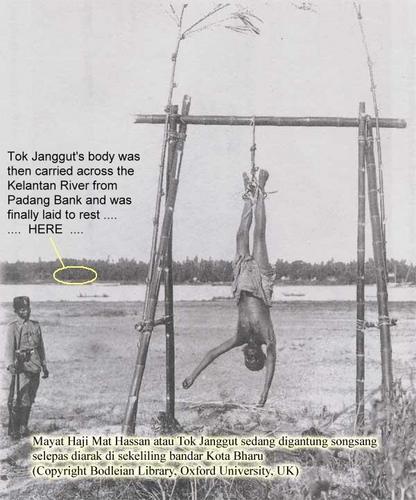

督央古(Tok Janggut)本名是哈茲.莫哈未哈山.賓.邦禮瑪姆納斯(Haji Muhammad Hasan bin Panglima Munas,1850~1915年)。他反對1909年的「英暹條約」(Anglo-Siamese Treaty of 1909)讓吉蘭丹被迫接受英國「顧問」。他於1915年在巴西富地(Pasir Puteh)發動起義抵抗大英帝國殖民,反對英國插手吉蘭丹行政事務及實施新土地稅條例。無可否認,督央古的鬥爭亦受到抗英的鄂圖曼帝國影響,因為當時許多吉蘭丹人完成宗教私塾(sekolah pondok)教育後便赴麥加深造,鄂圖曼帝國的事蹟亦流傳到吉蘭丹來。可以這麼說,所有的抗爭都是受到歷史上各種起義所推動的。

博物館展覽主題聚焦在教育上,我原先期望與吉蘭丹歷史上人民鬥爭的成敗有關。我們必須了解,歷史教育應從本地史開始學習,才能夠通往更遠處。歷史教育的呈現,應從平易近人及有趣的方法開始,例如圍繞我們生活周遭的事件若在此展覽中呈現,得以讓人們有所體會,進而愛上歷史。遺憾地,展覽的內容無法良好傳達,就如學校歷史教育的枯燥乏味一樣,只是死記硬背日期、地點、事件。要如何以平易近人的方式進入歷史,以讓學生和社會感覺歷史的親近感,就應該從本地史開始,尤其通過如此的展覽。

關於督央古的展覽,我們其實可以納入日軍自1941年12月8日登陸吉蘭丹的殖民歷史。相比起埃及法老王的暴行,這個歷史事件不是更接近我們嗎?直接問問曾經遭受日軍暴行的年長一代:被迫喝肥皂水、爬椰樹採椰子給日軍、武士刀的威嚇、女孩們被迫躲藏起來等等許多各式的施虐酷刑。日軍在馬來亞的第一個登陸點就是哥打巴魯彭加蘭吉巴(Pengkalan Chepa)的班台沙巴沙灘(Pantai Sabak)。如果問問一般人對日本侵略史的了解,大多數會說:「是的,日軍在哥打巴魯登陸。」其實他們是想起比南利(P. Ramlee)電影《哈山軍士》(Sarjan Hassan)的台詞。

簡言之,日軍登陸吉蘭丹,是為了進攻整個馬來半島。研究顯示,日軍在侵略馬來亞六個月前,就已有日本國民湧入哥打巴魯,甚至開了咖啡茶室、經營照相館和雜貨店等其他生意。1941年12月8日,英軍及日軍交戰二小時,英軍就被迫撤退到瓜拉吉賴(Kuala Kerai)及烏魯吉蘭丹(Ulu Kelantan)。12月11日,日軍從哥打巴魯邁進烏魯吉蘭丹追擊英軍,英軍被迫炸毀古西奧鐵路橋(Jambatan Keretapi Kusial,據稱是當時全亞洲最長的鐵路橋,又稱Guillemard Bridge,建於1925年)以阻止日軍往內陸進攻。英軍持續撤退至馬來半島南部,最終於1942年2月15日在新加坡投降。

其他應為公眾所知的地方人物

除了著名的督央古外,另一位博物館應記載的人物是阿薩德.舒克里(Asad Shukri Haji Muda,1905年2月25日~1971年1月25日)。阿薩德.舒克里出生在哥打巴魯的甘榜清真寺(Kampung Masjid),創辦青年俱樂部(Putera Kelab,1929年10月1日),這是個期許開創新態度及新思維的青年組織,曾發行同名雜誌《青年》(Putera)但隨後被禁。他之後出版另一本刊物《黃金》(Kenchana,1930年4月),展開各種筆戰和論辯,議題涵蓋歷史、宗教、社會、經濟、改革派和保守派問題、婦女地位問題等。日據期間,阿薩德.舒克里及他朋友曾受命出版《旭日》(Matahari,1941年),他也不停參與各式組織,包括村長大會堂(Dewan Penggawa,1930年)、青年聯合會(Persekutuan Setiawan Belia,1931年)。這些俱樂部在戰前就投身在藝術、文學及知識對話,主要成員是低階公務人員、政府學校及宗教學校的職員和學生。他們舉辦多場論壇,甚至邀請吉蘭丹州以外的著名人物開講。

阿薩德.舒克里也參與「馬來青年協會」(Kesatuan Melayu Muda,KMM)在吉蘭丹的草創。日本投降後,他被英殖民政府逮捕。獲釋後,由於面對許多限制與困難,他在1947年搬到新加坡三個月。他於同年重返吉蘭丹,加入反殖民組織馬來亞馬來國民黨(Parti Kebangsaan Melayu Melaya,PKMM),成為該黨吉蘭丹支部的領袖,並隨後成為吉蘭丹人民力量中心(Pusat Tenaga Rakyat)成員。1950年2月,他再次搬到新加坡從商,後來擔任醫療助理,並同時積極活躍於吉蘭丹文藝界。

憑藉豐富的經驗,他在1957年受聘為國家語文局(Dewan Bahasa Dan Pustaka)柔佛州新山(Johor Bharu)的外部研究員,並稍後調派至吉隆坡總部至1959年為止。1960年代他就不活躍在政治上,把多數時間耗在收集及校勘詞典。1930年代至1960年代期間,他總共編輯了約20本詞典,但並非所有都出版。他的詞典種類包括語言、武器、醫藥、貨幣、政治、藝術及文化等。這也難怪,他在雜誌及報章上的寫作觸及各種領域,從宗教、政治、經濟,到婦女解放、歷史、語言和文學等方面。他自1930年代也寫作了數本小說、短篇故事及戲劇等作品,最後在麥加過逝。很可惜在《優質教育展》中沒有這號人物的出現,好讓社會大眾和當下世代能夠銘記他。

除了阿薩德.舒克里,也有不少我們應該知曉的吉蘭丹本地人物,包括阿都卡迪爾.阿達比(Abdul Kadir Adabi,文學家及政治家)、阿斯里.慕達(Asri Muda,青年覺醒團Angkatan Pemuda Insaf,API,吉蘭丹代表)、阿都拉.納庫拉(Abdullah Nakula,吉蘭丹歷史及文化藝術作家)、法蒂瑪.布素(Fatimah Busu,文學作家)、卡迪嘉.阿旺(Khadijah Awang,瑪蓉舞蹈家)、阿都拉.巴玖梅拉(Abdullah Baju Merah,皮影戲藝術家)及瑟曼.瓦烏布蘭(Seman Wau Bulan,馬來傳統民謠Dikir Barat表演家)。

除了這些人物,我們也應突出吉蘭丹各歷史事件和歷史建築。尤其,不少歷史建築都以發展之名被拆毀,特別是在哥打巴魯市中心。例如:歷史性的哥打巴魯市政局市場被拆遷,由高級公寓取代。此外,一些地名和路名也被改名,例如:原有的彭加蘭吉巴路,改名為督谷鲁路(Jalan Tok Guru)(註1)。這些事件都應該被記載,讓未來世代可以知曉,甚至可成為無價的遺產。如今的狀況是,大部份當代本地人不認識也不深入了解各種和吉蘭丹有關的歷史。我們的進步基礎似乎只是現代化發展,並不在回溯歷史根源。除了忘了根源,我們卻如此強調外來文化,例如:哥打巴魯一帶的建築物許多都以圓頂為設計,彷彿試圖模仿阿拉伯文化。吉蘭丹的建築風格原來深受北大年(Patani)影響,像是角錐形屋頂(perabung lima)、宋卡粘土磚屋頂(atap senggoro)及封檐板(papan meleh)等和本地環境契合的設計。這才是我們的文化和根源。

我從社區長者口中蒐集到不少老故事,但我不確定有關吉蘭丹街道、地方及建築物的歷史故事是否已被記載成書。如果我提供的資訊不准確,希望更具知識的人能指正。身為公民,我們都有責任維護歷史、保存根源。歷史價值的消滅是一種背叛,並且不會獲得將來歷史的原諒。