Browse

這不是藝術家周盈貞(Okui Lala)第一次在作品裡談語言。她的上一部作品〈我的語言的熟練程度〉(My Language Proficiency,2017)探討的是馬來西亞多語語境中的個人。「我在每個語言裡是同一個人嗎?」這個反思看似是語言學範疇裡的探索,但在馬來西亞(以下簡稱大馬),它也反映了個人生命經歷、族群認同與文化政策之間的相互辯證與拉扯。

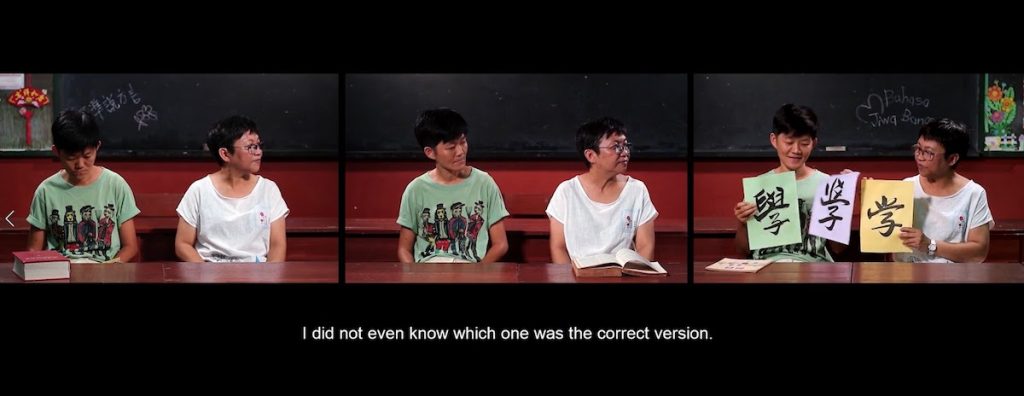

於是周盈貞在這次新加坡雙年展的作品昇華了。除了她自己,另找來的五位與談人都是不同時期畢業於「國民型中學」(註1) 的大馬華人。他們重現了這部作品的靈感來源,即社會現實主義畫家蔡明智(Chua Mia Tee)的一幅油畫〈國語教室〉(National Language Class, 1959),以三段錄像的交錯對談與翻譯,比照著彼此的經驗與觀點,從而層層揭開大馬建國以後破碎又荒唐的教育發展史。

無所遁形的語言掌握能力

這部作品一開始談的是大家的求學經歷,側寫不同時代的政策變化與轉換:1960年代初學校改制後強調國語的重要性,1970年代的繁體中文到了1980年代必須改為簡體中文,1980後實施「3M」(讀、寫、算)教學,與此同時也出現方言被污名化的現象。「中學預備班」(註2) 課程從必修、有條件修讀到後來被取消,另外還有2003施行、2012年取消、近期又被重提的「英文教數理政策」(註3)。

陰晴不定的教育發展方針恐怕造成更多的社會分歧。盈貞的作品只是呈現其中的一組,大家在馬來文以外都能以流暢無阻的「華語」對話。可是,「華語」並不受承認為「國語」,它是少數族群的語言,也時常有意無意地被視為是破壞各族和諧的元兇之一。「國語」(即「馬來語」)雖然是人人都能使用的語言,但比起其他語言,恐怕它還是大家說得最不流利、最無法表達自身感受的。更何況大家說的國語都是學校習得的規範國語,聽起來就像平實的新聞廣播節目般無趣。

最有趣的是大家能掌握的第三種語言,例如檳城福建話或廣東話,程度參差,反映的正是污名化的影響與破壞。可是,語言的純正程度較低,卻又能自然地交替其他語言使用—這或許是最舒服、最不受任何約束的形式。正如其中三人在使用福建話自我稱呼的時候,用的都是前面帶「阿」的小名,可見這些語言溫柔地拉近了他們與某些關係的距離。

因此,從結果來看這些與談人的語言精通程度的確有些許尷尬。他們能否以不盡完美的國語能力,向其他族群展現相應的誠意;要求大家同理他們的處境,並且傳遞「多元文化和諧共進」的想法?當然我們可以同時質疑:語言能力是否是可以用來衡量對多元社會忠誠度?到底需要多少百分比的語言能力,才能獲得相應的尊重去討論「尊重多元」的課題?

我們願意接受什麼樣的多元?

大馬建國將近一甲子(1963~2020),盈貞與那些和她身處在同教室裡的人們企圖對話的對象是明確的。因為大家都感受到相似的落差:即使多語能力對他們來說是引以為傲的馬來西亞認同的一部份,甚至讓他們在國外面對他者時左右逢源,但迄今依然不是這個國家所重視的優勢,甚至根本不致力於培養這個領域。而最深處的終極吶喊則是:尊重彼此的差異,很難嗎?

在這個多元族群社會,我們必須獨尊這個國家的主體文化,還是要鼓勵不同文化的各自茁壯發展,抑或推廣大熔爐式的文化交融?文化政策的目標在哪裡?哪些是假命題,哪些才是實實在在要落實的事?在今日大馬,我們還是各自表述。

由於「國家共識」既不清楚,又高度政治化,因此想要彰顯自己與眾不同,就必須小心拿捏不同群體之間那道脆弱無比的界線。否則一不小心碰碎,便會是一場無差別大逮捕—這在大馬史上是有記載的 (註4),也是去年當媒體報導爪夷文(Jawi)書法作為國民型小學課文的一部份竟引起多方猜忌的原因之一。(註5) 尤其「新馬來西亞」(Malaysia Baharu)(註6) 以後,政府的態度依舊曖昧,你永遠不知道什麼時候會挑起誰的敏感神經。

因此,盈貞的〈國語教室〉那些具體的大馬想像,像是推廣各族的母語與方言、在國民課程中保留一些節數,讓新世代可以學習不同的語言與生活智慧等等,是值得推敲與玩味的。

需要成本的等待與聆聽

盈貞的作品還有另外一個讓我覺得有趣的點,即是在2019年新加坡雙年展裡的一個英文為題、談語言熟練程度的作品,英語(文)卻只有充當字幕的角色。換言之,這是一部跟盈貞一樣背景的大馬檳城州的華人可以從頭享受到尾,而其他語言使用者都必須付出多一點耐性的作品。

即便在檳城,也有放棄母語、放棄其他族群內的溝通語,進而投奔被認為更能跨越族群、不同族群的英語使用者。是的,他們或許更符合目前的政策要求,享受著比其他檳城華人還要多的社會資源。但在這部作品裡,他們將無法即時感受到內容的歡笑與悲哀,而必須耐心地等待,等待字幕在與談人使用完最熟悉的三種語言以後,姍姍來遲。

如果在盈貞的作品裡也能感受到不同語言群之間的分隔,是的,在目前國家的語言與教育的政策底下,大馬華人、大馬人也是被四分五裂的。而大家需要的是多一點耐心、再多一點的耐性。與此同時,我們還是得不滿足地再問:能否在不久的未來拉近彼此相互翻譯的成本,讓尊重多元的社會沒有間隙地共進退?

我們還有好多的問題需要回答。或許還能期待盈貞的再次昇華。