Browse

1841年,一名叫阿布杜拉.賓.阿布杜勒.卡迪爾(Abdullah Bin Abdul Kadir)的新加坡馬來人抄寫員寫下參訪塞索斯特利斯(Sesostris)號的遊記:一艘在港口等待出航到中國的英國船隻。在他的散記中,阿布杜拉使用馬來人的測量單位來測量其構造,並對於在鍋爐房笨拙的奴隸嘖嘖稱奇。他寫道,船員都有紀律的為甲板和機器掃地、拖地、上油及拋光,「每一片鐵器、銅器都閃閃發光,像極了鏡子」(註1),這是他前所未見之事。從新加坡到阿布杜拉的故鄉麻六甲,搭乘馬來人的帆船需要一週的時間,但塞索斯特利斯號僅需13個小時 (註2)。這篇散文取名為〈汽船的故事〉(Cherita Kapal Asap),阿布杜拉以馬來文撰寫了第一篇有關蒸汽動力船的文章。

在阿布杜拉的時代,馬來世界正面臨巨大的動盪與改革。19世紀初見證了古代海洋馬來王國的沒落以及正在擴大的歐洲殖民勢力。在他的回憶錄裡,阿布杜拉紀錄了當時那大膽的新世界裡出現的奇觀:他花了好幾年時間教授基督教傳教士以及歐洲商人馬來文的課程、他不只看到了汽船,還有銀版照相及西藥。與外國人不斷來往的他,讓他意識到海洋另一端所發生的事。他不斷提及世界正在向未來前進,馬來人卻狠狠的「落後」中。

新加坡是馬來世界裡感受變化中首當其衝的地方。到了1824年,英國以條約來剝奪馬來人原有領袖的地位和權勢,成功奪下整座島嶼的管控權。與荷蘭一起劃分散落的柔佛蘇丹國,而新加坡就在其中。當時所劃下的邊界至今仍使用於當代的馬來西亞、新加坡和印尼。

新加坡的英國倉庫建好後,甩開了保守馬來人皇室的譴責,成立一個巨大的文學基地。當然,馬來人在多個世紀以來不斷遷徙於島嶼之間和港口之間,只要可以安頓即可。對他們而言,新加坡是該區中,剛崛起機會的區域,一個充滿國外概念的地區—國家邊界、護照等等。

抗議之聲

許多殖民時期的新加坡馬來人撰寫有關他們狀態的批判與評論。其中幾個存留的重要作品包含在殖民地城市中奮鬥的勞工。與阿布杜拉正在撰寫塞索斯特利斯號記同年,不同的作家,只以抄寫員的筆名—督安.西米(Tuan Simi,西米大人)出現,寫下了兩首詩嚴厲譴責英國東印度公司以及其殖民權威。在〈減薪之詩〉(Syair Potong Gaji)裡,詩人描述了即便一人要做三人的工作量,薪水卻不斷的驟減。他運用了鮮明的譬喻來傳達他面對身體的痛苦:

Terendanglah kami tidak berminyak

Dengan air terbakar, dengan angin tertanak

Hati dan jantung sangatlah senak

Pendapatan seperti utan dan sema我們活活在無油的鍋中油炸

煎於空氣中、煮於風中

我的肝、我的心充滿疼痛

薪水卻是樹枝和石頭 (註3)

這些都不是漂亮的詩詞;他們來自失去希望的一群人,宛如抓著紙頁上的黑暗字句表達訴求。他們的命運「就像觸礁的船隻/或無巢之鳥」(註4)。他們向政權遞上請願書但未能成功。長達兩個世紀,他們的聲音顯得更嘹亮「喔!新加坡,萬主之地/芳名永垂/讓你知道這個時刻/我們所面臨的苦難。」(註5)

新加坡港的成立也許為商人和行政人員帶來許多的財富,但同時無數的工人也遭遇到說不出的苦楚。詩人用慘痛的字句描繪東印度公司如何為人民帶來庇護的希望—「有如大樹提供遮蔭」(註6) 給國民,但實際只有絕望。詩人敏銳地察覺到殖民者帶來的資本主義終結了舊有的秩序,而原有皇室政權也早已逝去。在另外一首詩〈買賣之詩〉(Syair Dagang Berjual-beli),同樣的,詩人犀利的觀察「現在商人統治著世界/末日即將來到的徵兆」(註7)。

馬來文印刷的世界主義

英屬新加坡也是基督教宣教士等待中國開放港口的轉運站。他們帶來印刷技術,讓說著馬來語的當地人積極的採用。確實,阿布杜拉的回憶錄成為第一本大量印刷的馬來文書籍 (註8)。19世紀還未有印刷技術時,「書本」只能透過抄寫來製作。多數在皇宮保存,用絲綢包覆,並在特殊節日時大聲朗誦 (註9)。

書本不易製作,數量也相對稀少,因此流傳數量有限。且只有社會地位的人才有機會取得。然而19世紀末的印刷技術卻大大的改變這種風氣。1890年,在新加坡一台印刷機印製的書籍數量,與四百年的馬來文手稿的數量是同等的 (註10)。

這些印刷廠大多設於甘榜格南(Kampong Gelam),曾經是掛名的新加坡蘇丹皇室所在地。在1880到1890年代之間,爪哇商人穆罕穆德.賽義德(Haji Muhamaad Said)和穆罕穆德.沙勒德(Haji Muhammad Salled)在此設立印刷廠。即便如此,他們主要印刷古蘭經和宗教書籍。很關鍵的一點,最初的馬來文印刷文化並不是始於馬來人,而是在當地經商,以及外交上使用馬來文為通用語的各種民族。部分甚至是國外血統的族群,但基於已在馬來世界落地深耕,早已結合了當地的語言、習俗甚至是食物、穿著等文化。

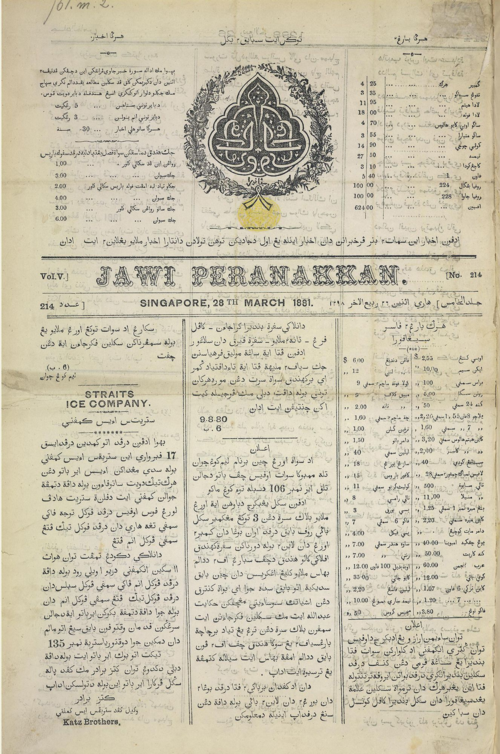

這些包含了土生爪夷人:擁有穆斯林印度人和馬來人的血統。其中知名的人士包含:在1876年創立新加坡第一份馬來文報紙:《土生爪夷人》(Jawi Peranakan)的穆罕穆德.賽義德.必得.達達.莫希迪恩(Mohammed Said Bid Dada Mohiddin)(註11)。土生華人也相當的活躍。他們也被稱為「海峽」華人,是群與當地民族混血的華人。以商人的身份住在各大港城,麻六甲、檳城、巴達維亞和三寶壟,他們也說著不同類型的商用馬來文。

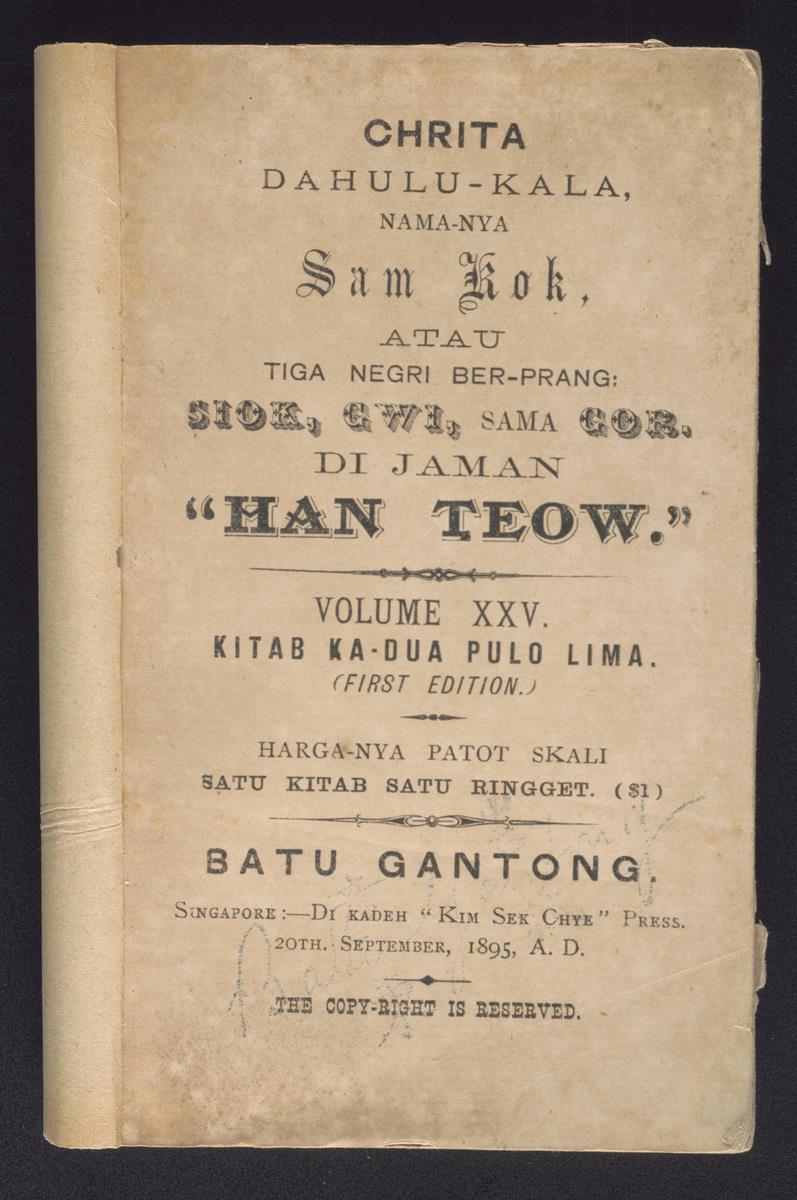

1892年到1896年之間,陳永權(Chan Yong Chuan音譯)創立金色彩印刷廠(Kim Sek Chye音譯)印製了第一本翻譯成馬來文的《三國志》並取名為《古老的故事》(Chrita Dahulu Kala)、《三國志》(Namanya Sam Kok),或譯《三個打仗的國家:漢朝的蜀、魏、吳國》(Tiga Negri Ber-Prang: Siok, Gwi, Sama Gor di Jaman ‘Han Teow)(註12)。以30冊的篇幅不斷發行,廣受好評,也持續久遠。陳永權的印刷廠也印製了兩篇翻譯成馬來文的中國小說:施耐庵的《水滸傳》(宋江,Song Kang)以及《西遊記》(猴齊天,Kou Chey Tian)(註13)。

從這些例子來看,馬來文文學及印刷技術並不只有馬來人獨享。馬來文本身及其書面的應用是由新加坡及南洋地區廣大的多元族群所共同使用的。歷史學家克勞迪恩.沙爾門(Claudine Salmon)研究了19世紀末荷屬東印度華人所撰寫的馬來文文學 (註14)。

事實上,海峽華人是使用拉丁文字來撰寫馬來文的先鋒,有別於當時主要用於文字上的爪夷文(改良過的阿拉伯文)。當時有三個使用馬來文的土生華人報紙主要分別為《土生華人報》(Surat Khabar Peranakan)和《東方之星》(Bintang Timor)—皆始於1894年及1924年創辦的《永遠新聞》(Kabar Slalu)(註15)。

說著馬來文的阿拉伯人也在20世紀初的新加坡創辦馬來文報紙。《馬來亞報》(Warta Malaya),始於1930年,由具有影響力的富商阿爾撒構夫(Alsagoff)家族成立。其中一位編輯是著名的阿拉伯裔馬來人文學家雪德.雪克.阿爾哈迪(Syed Syeikh Al-Hady)。馬來文成為該區溝通的重要媒介長達上百年,其重要性也承襲至印刷的時代。事實上,有眾多非馬來人使用馬來文來創作及印刷,反應了該語言已成為區域性所共同使用的文字。印刷文化促進了公共交談和著名文學的發展,提供想法與論述交流的傳播平台。

積極派的知識份子

在1900到1920年代間的馬來亞(包含新加坡),上萬個馬來人平民被送進英國殖民政府成立的母語學校 (註16)。隨著馬來人識字率大幅度提升,透過報紙和書籍的啟發,他們對現代意識日益感到興趣。這一代識字的人,為了提升馬來人的生活水準、政治需求和公正的經濟,成為一群激進的知識份子,最終發起國民運動來對抗殖民者。

1906年,學校行政人員理查.詹姆士.威爾金森(R.J. Wilkinson)和理查.歐拉夫.溫斯特(R.O. Winstedt),在來自霹靂州的馬來貴族拉惹.哈芝.亞亞(Raja Haji Yahya)幫助下,編製了「馬來文學叢書」(註17)。古老的史詩和詩詞,印製於當代的課本上供學生學習,包含著名的〈漢都亞傳〉(Hikayat Hang Tuah)、〈巴賽王傳〉(Hikayat Raja-raja Pasai)和〈馬來紀年〉(Sejarah Melayu)。這些書籍都塑造了他們對歷史的意識,被理想化為充滿勇氣、英雄主義及對過去奢華皇室的想像。

這些課程成功孕育出,出生於1907年的新加坡小說家哈倫.阿敏努拉希德(Harun Aminurrashid)。少年時,他就讀於蘇丹.依德利斯訓練學院(Sultan Idris Training College,簡稱SITC)。課程中,他理解到自己是環繞於馬來群島上,由同樣語言所聯合的「國度」中那七千萬靈魂中的一份子 (註18)。

哈倫是個多產量作家。他第一本主要著作,《吉隆坡之茉莉花》(Melor Kuala Lumpur)發行於1930年,靈感來自於他在SITC的生活經驗。故事環繞著蘇萊曼(Sulaiman)與他的愛人努里沙(Nurisa)。其中他探索了許多受過教育的馬來人所質問過的問題:

我們在談論馬來人的進展,以及為何馬來人卻置身至外,直到我們差一點沒有了主意。但同時我們也還未找到秘方。(註19)

其他主要著作包含《森林姑娘之愛》(Cinta Gadis Rimba),講述一位達雅克族女子如何拯救被囚禁的馬來人男子並與他結婚 (註20)。1948年發行後,曾被改編為廣播節目,甚至由新加坡電懋(Cathay Keris;國泰克里斯)工作室翻拍成電影 (註21)。

當哈倫回到新加坡,他很快參與到二戰後正蓬勃發展的印刷產業。1949年《馬來大使報》(Utusan Melayu)為了慶祝10週年發行特刊。與先前的《馬來亞報》或是《土生爪夷人》(Jawi Peranakan)不同,這是一個完全是由「純種」的馬來人所經營、資助、任職的馬來文報紙,由第一個馬來人政黨的成員創立—新加坡馬來人聯邦(Kesatuan Melayu Singapura)。其中包含著名商人賈吉.阿恩波.蘇羅(Jaji Ambo Sooloh)和尤索夫.賓.伊薩(Yusof Bin Ishak),後者為受過英文教育的記者,日後也成為新加坡第一任總統。為了資助報刊,創辦人跑盡農村和城市出售股份給計程車司機、農民和勞工 (註22)。為了成為一個可以為人民發聲,提高利潤的報紙。

《馬來大使報》是由廣大的馬來左派人士所經營的反殖民運動之下所創立的報紙。當時,新加坡是由另一個有別於英屬馬來亞政府的殖民政府所管控。許多馬來王國是由英國保護,而其他如麻六甲、檳城以及新加坡的港城,皆由殖民政府管控。但無論如何,其邊界是模糊的,也毫無能力攔阻馬來亞獨立運動和思想的人士。

這些萌芽於馬來半島的記者和作家將新加坡打造成政治運動的思想中心。新加坡媲美馬來世界的好萊塢,記者們熟識眾多藝術家、作曲家和音樂家。一些馬來人電影的人物,包含著名導演—比.南利(P. Ramlee)—都被這些知識份子所散發的思想影響。在這群知識份字中有一句被神聖化的格言,主張為社會而藝術(seni untuk masyarakat)。

1950年,第一個文學社:50作家行列(Angkatan Sasterawan’50,又簡稱ASAS’50)成立於戰後的馬來亞。會員包含幾位傑出人物:短篇小說作家卡馬魯丁.穆罕穆德(Kamaludin Muhammad)又名克里斯.馬斯(Keris Mas)、麻蘇里S.N.(Mahsuri S.N.)、作詞家查米爾.蘇龍(Jamil Sulong)以及受尊敬的詩人烏斯曼.阿旺(Usman Awang)。其背後最重要的人物,阿布都爾.撒瑪德.以時瑪利(A. Samad Ismail),也是人民行動黨的創辦人,是新加坡從獨立至今仍然執政的政黨。

ASAS’50中很快出現熱烈辯論,作家們因此而分成兩大派。烏斯曼.阿旺和克里斯.馬斯主張藝術是要服務社會。但另一派,專欄作家和作詞家哈姆薩.胡欣(Hamzah Hussin)、小說家羅思馬(Rosmer)和詩人阿布杜爾.加尼.哈米德(Abdul Ghani Hamid),則相信藝術就是為了藝術(Seni untuk seni)。他們分歧的意見無法和解,而反對派隨之離開,組成新馬來文字協會(Persatuan Angkatan Persuratan Melayu Baru)(註23))。

ASAS’50為現代的馬來文文學扮演著重要角色—制度化以及現代化 (註24)。然而哈倫.阿敏努拉希德,與學校教師和廣播員參與了其他文學社,如馬來文機構(Lembaga Bahasa Melayu)(註25)。同時傑出的語言學家載納爾.阿逼迪恩.艾哈邁德(Zainal Abidin Ahmad,俗稱咋.巴,Za’ba)也是進駐於馬來亞大學馬來文學系的教授。他的學生也組了一個文學社並發行自己的文學刊物:《語言》(Bahasa)(註26)。

綻放的文學組織與當時的政治活動相當重疊。馬來人正熱烈地辯論著未來。右派傳統派主張一個由馬來蘇丹執政的聯邦,而左派社會主義者提倡廢除蘇丹政權並成立馬來亞共和國。但無論如何,當馬來西亞於1957年獨立時,最終是由保守派馬來民族統一機構(UMNO;簡稱巫統)執政。當年,哈倫.阿敏努拉希德寫下可以說是他最著名的作品:《阿旺將軍》(Panglima Awang),一部講述馬來人—麻六甲之安立奎(Enrique de Malaca)—生平的歷史小說,描述著身為一個馬來人奴隸如何陪伴葡萄牙探險家麥哲倫啟航的故事。他將這本書獻給「即將獨立的馬來亞聯邦」(註27)。

烏斯曼.阿旺的人文主義詩歌

巫統的宗旨來自於馬來人的的民族主義:馬來人擁有的馬來亞,是個被授與特權及保護的一群人。但一位詩人,烏斯曼.阿旺(Usman Awang)發表了另類的聲音。就像其他馬來人社會學家包含艾哈邁德.布思達曼(Ahmad Boestamam)和賽義德.扎哈利(Said Zahari),烏斯曼終究相信馬來亞的建立是對社會正義、平等以及勞工和人民的尊嚴有共識,不論其種族出身。在他的詩〈馬來亞〉(Tanah Melayu),他號召人民有能力的團結起來,說出他們的需求:

Ketika penekanan jauh sampai ke tulang,

Dengarlah jeritan keras petani di ladang

Dengarlah teriakan gemuruh buruh di kilang

Sama bersatu sederap barisan bangun berjuang當壓迫痛達骨髓裡

聽稻田中哭喊的農民

聽工廠勞工雷聲般的怒吼

我們一起聯手,在患難中我們一起站立 (註28)

就像百年前的西米大人,烏斯曼關心勞工險峻的工作環境。然而,他擷取社會主義的語言,如:社會階級及勞工權益。對他而言,反抗資產階級就與反抗歐洲殖民主一樣。

左派知識份子理解,殖民者帶來的資本主義,是不斷地剝削人民資源,引起國民痛苦,只為了贏取英國的產業以及國際的資產階級。在〈亞洲之聲〉(Kabar dari Asia),烏斯曼用慶祝性的詞語來紀念脫離歐洲主人的資本主義:

Dulu kita dipaksa jadi tukang sapu

Tuan-tuan gemuk bayar gaji sambal goyang kaki

Ada sahabat di belakangnya dililiti cemeti

Jadi lembu pedati kerja tanpa gaji過去我們被迫成為清潔工

正當胖主人一邊搖腳一邊付我們薪水的時候

我們的朋友在他們後方被鞭打

成為無薪的牛車 (註29)

身為國際主義者,烏斯曼表示他對自由與正義的抱負永遠是超越人類的文化。他將馬來人的國族主義置於更廣義的泛亞洲運動中。〈亞洲之聲〉的撰寫即是紀念1955年的萬隆會議(Bandung Conference),當時蘇卡諾(Sukarno)稱之為「第一個人類歷史上的有色人種會議」。烏斯曼的詩,響起了亞非友好的清晰號角:

Hidup baru mula di sinar terang sekali;

Dua benua berpadu dalam satu hati

Afro-Asia… untukmu kami berbakti.

生命正緩慢地開始綻放光芒

兩大洲聯合一心

亞非,唯獨你,我為你奉獻 (註30)

馬來亞的政治局勢卻沒有這麼的有朝氣。建立新興國家的辯論中,一個關鍵的問題在於非馬來人如印度人或華人的地位為何,他們大多居住在各大城市或像是新加坡的港城。馬來人擔憂華人就像在1930年曾發表的一樣,經濟地位相對處於從屬狀態。甚至學者咋.巴(Za’ba)或記者阿布都爾.拉希姆.卡札伊(Abdul Rahim Kajai)都曾對這些「移民者」公開表示污衊性的歧視言論。烏斯曼卻與馬來亞的華裔團結起來,將他們視為把馬來亞當成家園的同胞。「年輕的華人少年少女,這裡就是我們的天地」,他說道。〈年輕華人少年少女〉(Pemuda dan Gadis Tionghoa)是為了慶祝1961年農曆新年而編寫,還有送給他的三位好友:琳達.陳(Linda Chen)、Goh Choo Keng和Lin Huat Boon。三位皆是馬來文學中有地位的學者。

Lihatlah makam nenek moyang sebagai sejarah terpahat

darahnya dalam darahmu segar di kulit kuning langsat

esok, ketika tahun baru, akan kukirimkan sebuah angpau

dalamnya sebuah cinta dari jantung tanah dan pulau!看著你祖先的墓碑上刻下的歷史

他們的血液,新鮮地流淌在你那宛如蘭撒果般的肌膚下

明天,在農曆新年,我會送你們紅包

在裡面,是這塊土地與周圍島嶼,充滿愛的心跳 (註31)

有趣的,烏斯曼選用了蘭撒果黃(kuning langsat)來比喻華裔的皮膚;蘭撒果是原產於馬來半島上的植物,而使用該果實所賦有的顏色來代表華人:如馬來人一樣共同擁有這塊土地的概念。

烏斯曼繼續以描繪在馬來亞生活的華人來創作詩詞,包含了華人漁夫、冰棒小販、雜貨店店家、工廠工人和許多南洋學校的畫家。許多在新加坡的華人都踴躍參與反殖民運動,他們都將自己視為馬來亞人,堅持為了自由而反抗,即便他們有回到中國的選項。上百位華人甚至學習當時的國語:馬來文。

但不幸的,對於種族意識影響下的政治,烏斯曼能做的非常有限。1963年,新加坡和沙巴、沙勞越一起,與馬來亞結合成馬來西亞。一直以來,馬來亞首相東姑.阿布都拉曼(Tunku Abdul Rahman)堅守拒絕與新加坡統一。其中一個原因在於,新加坡大量的華人恐怕會對保守派巫統主導的社會願景造成威脅 (註32)。再來,馬來西亞政客將李光耀視為華人沙文主義者 (註33)。1964年,當時過於激進的民族意識氛圍讓馬來人和華人爆發衝突。

1965年,新加坡被馬來西亞除名。隨後,馬來作家、藝術家和學者隨著移民潮紛紛舉家搬遷。剎那間,整個馬來人的流行文化和文學界生態瓦解了。烏斯曼,就像其他人一樣,也搬至吉隆坡。新加坡成為一個自主共和國,但對於留在當地的馬來人,他們好像被迫成為文化的孤兒,從一個養育許多人才的地方,被迫與國家切割。而這也畫下了馬來文學在城市發展的新階段。

「我失去我的靈魂」:在新的國度中異化

從馬來西亞驅除後的新加坡,改變了新加坡馬來文學的情感和韻味。總體而言,從1960年代後期到1990年代的作品可以形容成表達悲觀主義的時代。當新加坡正在走上急速現代化的過程中,馬來人卻感到他們社群原有的生活模式越來越邊緣化。詩人蘇拉特曼.馬爾卡山(Suratman Markasan)看著新加坡巨大的改變,發展成閃亮的現代城市時,他感嘆:

Laut tempatku menangkap ikan

bukit tempatku mencari rambutan

sudah menghutan dilanda batu-bata

[…]

Aku kehilangan lautku

Aku kehilangan bukitku

Aku kehilangan diriku我垂釣的海域

我尋找紅毛丹的山丘

矗立著層層的石頭

[…]

我失去了我的海

我失去了我的山丘

我失去了我的靈魂 (註34)

他批評爭議的歷史人物,包含創立英屬新加坡的英國東印度公司員工—史丹佛.萊佛士(Stamford Raffles)。

Di sekolah aku diajar ilmu sejarah

Raffles menemui Singapura

raja mendapat kekayaan menjadi besar empayarnya

sultan mendapat wang menjadi gemuk tubuhnya

pendatang bertambah hidupku tak berubah學校的歷史課教導我

萊佛士建立了新加坡

贏得了榮耀、擴展了他的帝國

蘇丹獲得財富,直到身體發胖

新移民蜂擁而來,但我的生活仍然一樣 (註35)

對於國家使用殖民者的標誌成為國家歷史,他用激烈的作品〈萊佛士雕像前的男子之詩〉(Balada Seorang Lelalki Di Depan Patung Raffles)來表示批判。無名的主角一邊回想英國帝國主義對馬來民族的暴行,一邊看著聳立於新加坡河畔的萊佛士雕像:

Raffles tersenyum kaku

Lelaki hilang kepala menggerutu

“telah kukatakan seribu kali

kau menipu datukku hidup mati

kau merampas hartanya pupus rakus

kau bagikan kepada kawan lawan

kau dengar Raffles? Kau dengar?

Seharusnya kau kubawa ke muka pengadilan

Di PBB kota New York

Tapi sayang hakim tak punya gigi”萊佛士保持他僵硬的笑容

那失去理智的男子咆哮著:

「我已說了上千次

我祖父生前死後都被你欺騙

你貪婪地搜刮他們的擁有權

你把戰利品分給你的朋友和敵人

萊佛士你聽到我說的嗎?你聽到了嗎?

我要請你站在審判台上

在紐約市的聯合國

可惜那些裁判也都沒有牙齒」(註36)

文學社會學家阿札.伊布拉欣(Azhar Ibrahim)爭論,像蘇拉特曼這樣的詩人,反應新政權對效率、國家建立和生產力的重視,卻未能維護人權及其福利。在阿札的分析中,指出蘇拉特曼:

了解的族群所面臨的沮喪,但像其他人一樣,他無法完全說明具體的問題,導致其社群變遷的結構性問題:這些問題包含資源和社會資本的缺乏,尤其是1970年代新加坡進入工業化及城市化的強勁階段以來,將馬來人排除於主流發展的政策之外,阻止馬來人成為發展進程的一部份 (註37)。

同樣的情緒也可以由穆罕穆德.拉迪夫(Mohamed Latiff)的作品觀察,在他的小說《眼淚之城》(Kota Airmata),他譴責現代化的新加坡所帶來的頹廢,即便還有許多人都憔悴地生活在貧困中。在他的詩〈新加坡影像〉(Potret Singapura)中,拉迪夫回到地理變遷的主題,即馬來人的歷史性社區隨著閃亮的新住宅區建立而被拆除:

[⋯] merapati dirimu

terkenanglah

rindu pada temasik

melaka dan selat tebrau

sambil berjalan di orchard road

atau masuk ke rumah pangsa我回想芽籠士乃

及瓦丹絨的村莊

變成了宏茂橋

德義和義順當我靠近你時

我憶起

懷念淡馬錫

麻六甲及地不佬海峽

沿著烏節路走

或進入一棟高級公寓中 (註38)

轉進舊蘇丹皇宮甘榜格南,是個荒廢已久的皇室,他感慨「一絲哀愁/一個絕望的印記/經過千百次沈溺的滿月/只為追求發展」(註39)。

任何喪權、失利以及異化的感受,皆是新加坡馬來人文學中經歷過獨立後的主要主題。穆罕穆德.拉迪夫、麻蘇里S. N.和蘇拉特曼.馬爾卡山成為ASAS’50的主要支柱。當然,這些作品可能會被斥為枯燥乏味而令人沮喪的,但他們挫敗和焦慮的聲音,卻在新加坡的馬來人社會中發揮了重要作用。

新方向:1990迄今

1992年,年輕的編劇家努爾.愛范迪.依布拉欣(Noor Effendy Ibrahim)寫下《馬來之子》(Anak Melayu)。設定於現代的新加坡,故事環繞在六位馬來人的朋友上,描述青少年如何在性、毒品、傳統價值觀和現代潮流之間掙扎 (註40)。作品在當時的馬來新聞界中大肆批評為淫穢、不實際和使用粗俗語言。1990年代興起了一群新興的馬來文作家,但有別於小說、短篇故事或詩集,馬來文學似乎在戲劇裡重生。劇場成為文學實驗新的載體,不只可以將主題表現在對話與情節中,但也加入了肢體表演的挑戰,顛覆和複雜化馬來文化中的禮節和傳統的身份。隨著馬來之子話題延燒,民眾甚至還因此向警察報案。犯案偵查部甚至要求表演中刪除寫實的語言,但最終,劇場單位「我們劇場」(Teater Kami)仍然保留這些語言 (註41)。

再來是艾第利.「阿林」.莫斯比特(Aidli ‘Alin’ Mosbit),在1995年上演舞台劇,《然後三位處女飛到月亮》(Dan Tiga Dara Terbang ke Bulan),就性與性別歧視議題進行坦率對話,震驚了馬來人社群 (註42)。阿林在19歲時就完成撰寫和導演首作,《柯索沃》(Kosovo),也相繼與「我們劇場」共同執導自己的其他作品。1998年,她又發表爭議性的舞台劇,《美麗的魚》(Ikan Cantik),六位女演員在台上剃髮和使用粗俗的語言震驚了馬來人社群 (註43)。

新興的馬來人作家群不斷的跨過界線,甚至超越了自身族群能接受的範圍。確實,他們的作品討論的主題,與前一代的作家們有著天壤之別。當時沒有動員國家的運動政策;這些都是向上一輩人的教條信念提出質疑,同時也向自己提問何謂「青年」和「馬來人」,甚至何謂「新加坡人」。

《美麗的魚》撰寫同一年,另一個文學界新臉孔誕生:21歲的亞非言(Alfian Sa’at)發行了他的第一本詩集。取名為《兇猛的一小時》(One Fierce Hour),奠定了新加坡詩集發展中的一個里程。作品好評不斷,新加坡詩人李子平(Lee Tzu Pheng)認為,他犀利甚至魯莽的探究身為新加坡人的身份,是個「自然系」和「非典型」的詩人 (註44)。一些詩集的作品已經成為新加坡文學中的經典,包含〈月光下的吳郭魚〉(Sang Nila by Moonlight)和經典的〈新加坡你不是我的國家〉(Singapore You Are Not My Country):

喔!新加坡,你白色的海岸、你的花環、你的國民生產值

你不是個國家,你是工程中的零件

你不是個運動,你是去年的海報

你不是個文化,你是捷運中的詩

你不是一首歌,你部分是詛咒、部分是催眠曲

你不是個天堂,你是個充滿蟒蛇的島嶼 (註45)

他的下一本詩集,《失憶的歷史》(A History of Amnesia,2001)處理更黑暗的主題,包含審訊中和未經審判的政治拘留人士。目前為止,亞非言的作品集中包含26件英文作品、17件馬來文作品和一件華文作品。少部份為多語言的作品,包含《飯店》(Hotel,2015),用了九種語言,在一個飯店的單人房內講述新加坡兩百年的歷史。《馬來亞之虎》(Tiger of Malaya,2018)以第二次世界大戰的日本宣傳片為題材,多語言的演員在馬來文、日文、英文和華文之間無縫切換。

亞非言部分的作品仍然結合先前的馬來文作家所關心的主題。《瓦哈珊村的新月》(Anak Bulan di Kampung Wa’ Hassan,1998)、《堤道》(Causeway,1998)、《娜提拉》(Nadirah,2009)和《搶閣樓團》(Geng Rebut Cabinet,2015),這些作品都圍繞在馬來人的創傷:安置、流離失所、從馬來西亞的分離、傳統宗教和種族歧視。然而,很明顯的,他的作品都用英文創作,迫使我們去放大對「馬來文文學」的定義。如同我們先前所看到的,馬來人不只是唯一使用馬來文的民族。同時也很清楚的,新加坡的馬來人作家已經超越了只用馬來文創作,在家裡更是使用英文來當溝通及表達的媒介。但這些因素都不會使作品少了「馬來性」。亞非言在2012年的短篇故事集《馬來素描》(Malay Sketches),成功捕捉到身為新加坡馬來人會經歷到令人感到荒謬及憂傷之事,即便作品皆以英文撰寫。

將馬來文作品拿來翻譯也相當有幫助;亞非言本身就把一些作品翻譯成英文,包含一部伊撒.卡馬里(Isa Kamari)的小說《塔》(Menara)。伊撒的短篇故事集《聚會》(Pertemuan),在1997年贏得了新加坡馬來文委員會的一個獎項。其他的作品也讓他贏取幾個獎項,包含2007年享有盛譽的新加坡文化獎。2016年他發表一篇英文中篇小說〈鳴叫〉(Tweet)。

其他使用英文來創作的馬來人作家包含努拉利雅.諾拉席德(Nuraliah Norasid),她最受好評的作品是小說《看門人》(The Gatekeeper,2017),環繞於一個虛構的奇幻世界—曼蒂庫拉。出版前一年,已贏得Epigram小說獎並獲得獎金二萬五千新幣,是新加坡文學獎獎金最高的獎項,授予尚未出版的小說。(註46) 2018年,《看門人》贏得新加坡書獎(Singapore Book Awards)的最佳小說獎。另一位小說家是伊姆蘭.哈辛(Imran Hashim),旅居法國啟發了他的喜劇創作《Annabelle Thong》(2016)。 然後還有諷刺作家蘇菲安.哈基姆(Suffian Hakim),他以「寫蠢事的才華」 (註47),在《哈里斯.賓.波特與恍惚的哲學家》(Harris Bin Potter and the Stoned Philosopher,2015)中將哈利波特重新想像成新加坡的馬來人。

崛起中的馬來作家,不再局限對自身社群的關注。除此之外,他們也挑戰了生活在多元文化的新加坡之中,有不同的居住型態、理念,甚至是語言。這樣的多樣性挑戰了一般新加坡人對馬來人單一的刻板印象。有鑒於新一代馬來人會說馬來文和英文,使得他們的聲音也更容易被聽到。這些充滿實驗性的潮流,證明了馬來人的生活經驗不再是那些典型的議題,更不需要只能用馬來文來撰寫。他們一樣多元,更可以用不同的語言、主題、類別來呈現。這種文學是一種跨學科的實踐,例如伊爾凡.卡斯班(Irfan Kasban)作品中與舞蹈動作、視覺美學揉合的靈活的文字遊戲。

語言的約束與顛覆潛力緊密交織的問題仍被關注。哈米德.羅斯蘭(Hamid Roslan)的首部詩集《parsetreeforestfire》(2019)為那些一直身處多語社群的新加坡馬來人發聲。其詩文—愉悅地混用英語和新加坡式英語(Singlish)語混淆詞—是挑釁的跨語言:

Use your brain. If got formula

we sure export lah bodoh. Kan dah kenabodoh. Don’t ask me for footnote. When

you read English you look up. They alwaystell you speak up boy speak up

now I speak up.動動你的腦袋,假如有公式

我們就是出口笨蛋,那就對路啦(Kan dah kena )笨蛋。別跟我要註腳。當

你讀英文時你仰頭。他們總是叫你大聲點小子大聲啊

現在我夠大聲吧

結論

自2016年以來,消除語言藩籬的還有新加坡唯一專注發展英語與馬來語劇本的劇作家團體:「Main Tulis Group」(字面意思是「Play Write Group」,玩寫劇社)。其創立者娜比拉.薩伊德(Nabilah Said)強調成員內在的多樣性,成員們都是馬來劇作家,但來自不同年齡層、背景與經驗水平 (註48)。儘管現今的馬來作家,不再像過去那樣組織了許多文學協會,但Main Tulis Group以自己的方式,體現了傳承。 阿迪布.柯斯南(Adib Kosnan)、娜比拉.薩伊德(Nabilah Said)、祖爾法德利.拉希德(Zulfadli Rashid)與艾瑪德.穆斯塔安.卡密斯(Ahmad Musta’ain Khamis)及其他成員,可說是組成了自己的「angkatan(世代,或運動)」。

該社團的命名非常貼切。我承認我並沒有對當代馬來劇場的評論專業,但是就哈米德.羅斯蘭的詩作一樣,從我看過的幾部戲劇作品而言之,突出之處洽是高度嚴肅—可能是繼承自馬來知識分子激進主義的早期傳統—與關懷的並置。 社會寫實主義戲劇的多慮的訓示已逝,平庸悲劇式的經驗亦已黯淡,它們被嘲笑、被玩弄,且瞬間挫敗。

這或許是眾多以馬來人的主流訴求來累積文學的事件之一。許多非馬來人出席了馬來人劇團的演出,如:宜卡馬特拉劇團(Teater Ekamatra)和舞台藝術(Panggung Arts),也閱讀了馬來人作家的英譯或英文小說。現代的馬來文文學包含了主張發聲的合法性,並討論著有關全新加坡人關注的時事。阿林.莫斯比特簡潔的指出:「近年來,當我提到馬來人的議題時,我不覺得我是在談馬來人的議題。我真的覺得那是我們每個人的共同議題。如果你稱自己為新加坡人,那些影響到我的事就會影響到你。」(註49)

結論

阿布杜拉.賓.阿布杜爾.卡迪爾,在1840年見證了新加坡那蓬勃發展的新興港口,便寫道「我訝異地看到世界明顯的正在改變。一個正在建立的新世界,舊的世界已摧毀。」(註50)我們可以總結新加坡的馬來文學,在不斷更新變化的狀態之下尋找定點。在超過一個世紀的時間,新加坡成為現代馬來文學的先鋒,是最初與許多新技術接觸,並改變馬來人書寫與表達的地方。

先前,馬來文學的保存,要歸功於皇室抄寫員的文化以及民間的口述相傳。但印刷廠、母語學校和新聞報紙,孕育出新加坡活躍的印刷文化、一個文字閱讀的空間,以及一個可以為關心之事而互相討論批判的空間。新加坡被逐出馬來西亞聯邦後,便不再是馬來文學活動的主要中心。從更廣大的馬來文社群中分離出來後,他的文學更傾向於在這無比現代化的國家中,成為少數族群發聲的管道。

在近數十年間,新一代的作家們釐清馬來人和新加坡人那脆弱的身份,起碼在家中可以同時擁有。他們對禁忌話題的開放程度,讓他們得到沒有教養(kurang ajar)的頭銜。儘管他們非典型的方式可以解讀成對傳統的反抗,這樣的精神也承襲了先前的知識份子,甚至可以追朔到西米大人當時的呼籲。烏斯曼本身也曾經說過:

沒有人可以成為偉大的人

如果他不具備這種沒教養的精神。

法立斯.佐來密(Faris Joraimi),文學評論家,研究興趣為馬來古文學,時常書寫新加坡的當代文化與社會現象。