Browse

有關空間的描述,從來不純屬自然的事件。地理景觀和敘述的形成,總已折射出某一歷史時刻的文化、政治,乃至審美動機。(註1)

(續前:觀光風景)走過1927那一年,我們可以窺見臺灣八景的生成「方法」;也略可得知台灣美術展覽會(以下簡稱:台展)的「功能」—關於那美與審的想像和選項,從「主題」的創建開始,就已脫離了客觀經驗的可能。而當官定風景遇上官辦美展,臺灣八景這套為/由日本帝國文化量身定做的南國勝景,那殖民者的凝視是否也移轉入當時創造文化風景的畫家眼裡?

回顧第一屆的台展作品,西洋畫部中渡邊悟的〈淡水風景〉、佐藤至〈淡水河〉、蒲田丈夫的〈聖多明哥山丘〉等作皆取材自八景之一的淡水;東洋畫部中加藤紫軒的〈太魯閣峽〉與〈群山層翠(內太魯閣所見)〉描繪另一八景太魯閣的山景;石川欽一郎的示範作品〈角板山道〉,則是十二勝的寫生作品。

無獨有偶,爾後每一屆的台展也都可以輕易找到臺灣八景、十二勝、二別格的各式身影。這些透過畫家之眼執筆再現的地方風景,雖然沒有在畫面中直接繪製出殖民「政績」的公路、鐵道,與產業發展,卻也紛紛藉由寫生圖像的生產,引領出當局者精心規劃、可供公眾踏足的親人美景。換言之,當畫家們在創作之路上選擇遠離塵囂、觀山入林,追求工業與近代化之外的臺灣風景之際,也正以其藝術實踐拓延著呂紹理在《展示臺灣》中提及的「前臺」景色:

離開鐵道代表了脫離政治權力官式標準的觀看視野,但是這些畫家離開鐵道,離開道路之後,其實扮演的角色也還是權力的延伸,他們再度進入體制裡,藉著體制的權力,要告訴還未上路的旅者「處女地」在何方,新處女地於是就會再度出現在官式的旅遊手冊裡;他們試圖拆解官方所搭建的制式「前臺」景色,將「前臺」的場景拉得更為寬廣。從這個角度來看,畫家是權力延伸的先鋒尖兵,他們在意圖跳脫官方標準的觀看角度之後,卻又再度延伸並擴展了官式觀看的權力觸角。(註2)

而當此當權者的權力觸角遇上甫生成的臺灣八景,不意外的,一系列佐以標準「視角」描繪的風景印象逐漸浮出檯面—它們不僅在彼時年年舉行的藝術盛典中被重複演練,也反映在1930年代以降的臺灣旅行日常。回顧日治時期以臺灣八景為題的相關圖像,不難發現不少重複出現在不同媒介與載體的景點構圖。

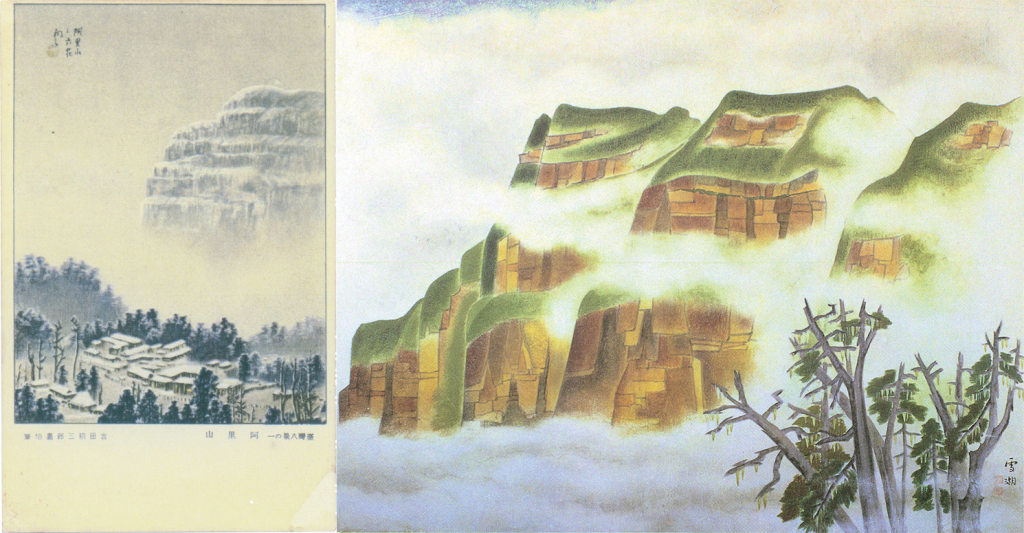

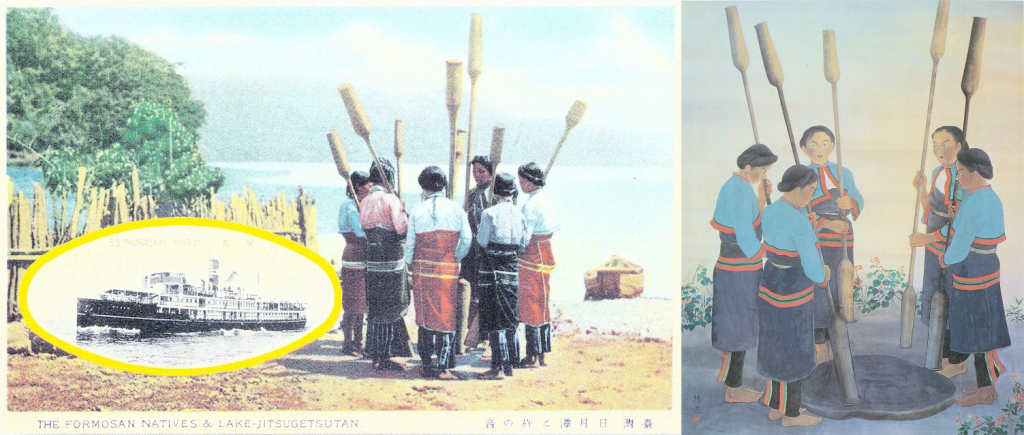

以直至今日仍是觀光熱區的阿里山、日月潭,和太魯閣為例,我們可以看到觀看阿里山最高峰塔山的某種「最佳視角」如何在風景攝影、繪葉書(明信片)以及陳澄波、郭雪湖、顏水龍等人的畫筆下重演;也可以找出在日月潭畔搗著糧、奏著「杵樂/歌」的邵族女性,用幾近相同的身影出現在陳進的膠彩畫布與大阪商船株式會社的觀光廣告中;以及發現那座無論使用哪種技法取景、拍攝、印刷、繪製,角度總是如出一徹的太魯閣峽。

這些美麗的「巧合」,一方面驗證著丸山晚霞口中的「風景就是景色,我們所稱讚的風景,具有某個特殊點,具有最佳場面才稱為風景」;另一方面,是否也體現出一種源遠流長,以風景為軸的主流文化與經驗認同的建立方法?

或者我們應該問的是:當這些不同的「單位」以地方審美與風景鑑賞為目的進行的圖像生產,再再指向相同的敘事內容,反映出的究竟是「普性」還是「殖性」?

無論如何,這般由殖民政府主導、以風景建構出的土地認同,已深深走進當時臺灣社會的日常經驗,就像在1929年由蔡培火編詞作曲,流露臺灣主體意義的歌曲〈咱臺灣〉,我們也能看見日月潭與阿里山的身影。

藝術主題

或許我們可以說,日殖時期以臺灣八景為名的造景活動,造出的不僅是風景,更是一種藝術主題。然而「八景」一詞,從何而來?稍加爬梳相關文獻,將會導向一千五百多年前,發源自中國湖南地區的「瀟湘八景」,與其在歷史上作為東亞詩歌畫作的共同主題與文化意象的特殊脈絡。就字義而論,關於「八種景色」的詩詞描繪,可回溯到魏晉南北朝時期的中國,詩人沈約以八首詩作歌詠八種風景的〈八詠詩〉;而「八」與「景」兩字的相遇,據載源於道教用語,原指仙人乘坐神輿飛行訪景,也寫做「八寶妙景」、「八卦神景」、「八色光景」,例如陶弘景在〈真誥〉卷五〈甄命授第一〉寫下的:

君曰:「仙道有八景之輿,以遊行上清」。

至於「八景」為何為「八」的解釋,普遍的說法則指向與道教的「八卦」文化相連。(註3) 論及「八景」一詞從道教用語中的仙界神輿落地凡間,成為地方景觀與詩畫敘事的轉捩點,相關文獻皆指向由北宋文臣宋迪創始,描繪瀟、湘風景的〈瀟湘八景圖〉。這件今日早已失傳的傳奇畫作,先是在沈括的〈夢溪筆談〉中深獲頌揚;繼而收錄於鍾情文人畫的宋徽宗的〈宣和畫譜〉;在12世紀之後的跨國「學(宮)院藝術圈」內掀起一陣流行風潮。(註4) 透過文人、使臣、畫家、禪僧居士間的交流,這個始於宋迪,描繪瀟湘地區「如畫般」的風景詩畫風格,接連被擬仿、複製、再製,與傳播至日本、朝鮮,與越南等地。此外,瀟湘八景別具一格的特色在於它再現的是一種融合虛實的「概念風景」—雖說是描繪中國湖南地區的風景,卻未指涉出確切的地點。以南宋時期的瀟湘八景畫作為例,表現方式著重在「將濕潤的空氣以及明滅的光線固定於畫面之上」的江南風景,而非強調單一座標地點的景觀再現。(註5) 或許正因其概念式的地景特質,加上本是由華北的文臣宋迪描繪江南風景的歷史淵源,讓歷史中以瀟湘八景為題的創作,擁有了一種地域兼容的可能。一如板倉聖哲在〈作為東亞圖像的瀟湘八景圖〉中所言:

若從宏觀的角度來看待這個現象,這個主題在中國創始之初,就已經具備了南北雙方的要素,但是當這個主題在被接受時,卻因接受者之畫家的個人意識及風土性,而被選擇性地繼承下來。對於江南濕潤氣候感到親切的日本,水墨山水畫的發展與禪林文化有著緊密的關係。而韓國則是對天寒地凍的光景感到親近,而以寒林為主題,發展出以世人為中心的繪畫史。(註6)

是故,因應時空與地緣脈絡的改變,由相異的文化背景與創作心境接力出的瀟湘八景,不僅在繪畫風格上發展出多種「八景表現」,在地理環境下也衍伸出不同的「地方八景」。而後因隨時局變遷,代表漢文化地理位置的「瀟湘」逐漸退去,與「八景」息息相關的「勝景/聖境」文化,則接續在東亞的藝術發展走出了各自的風景。(註7) 關於八景的流變,尚有諸多未完待續,然而本文仍著重在「臺灣八景」的脈絡書寫,且讓我們再次將場景拉回臺灣。

經驗審美

始於中國的八景文化,終在清帝國統治臺灣之際傳入這座小島。因應時局,這裡的八景體現的不單僅是空間與地理的命名與書寫,更是一以漢文化的中原作為心之所向,在「島嶼和大陸間找尋同值性審美空間的起點」。(註8)

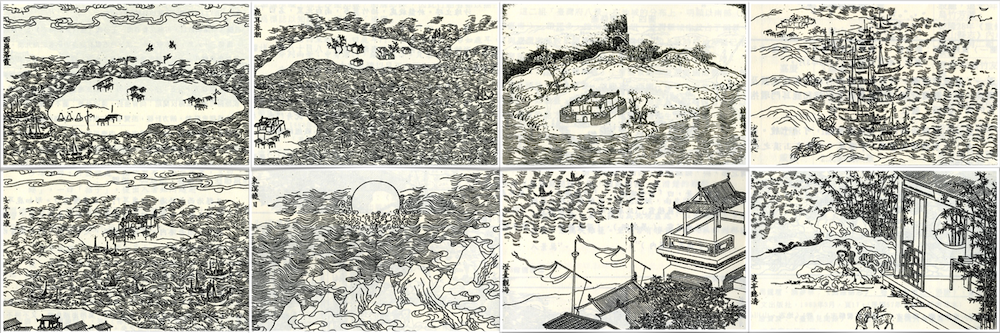

歷史上以文字記載的臺灣八景,首次出現在1696年(康熙35年)於臺灣正式刊行的第一部志書:〈臺灣府志〉,該書由福建分巡臺廈道高拱乾纂修,同時收錄高拱乾、齊體物、王善宗等人寫作的數首〈臺灣八景詩〉。而以圖像繪製的臺灣八景,則首見於1747年(乾隆12年)刊行,由范咸、六十七所編〈重修臺灣府志〉中的〈台郡八景圖〉版畫。

〈安平晚渡〉、〈沙崑漁火〉、〈鹿耳春潮〉、〈雞籠積雪〉、〈東溟曉日〉、〈西嶼落霞〉、〈斐亭聽濤〉、〈澄臺觀海〉,這八個唸來頗為陌生的風景(和日治時期遍佈全台、以山景為主的八景相左)皆繪有海域水景。挾著遙望故鄉大陸、承襲中原地理的審美動機,高拱乾筆下的八景有五景位在當時清帝國在臺的統治中心臺南安平附近,其中兩景(斐亭與澄臺)甚至位在他身處的巡夏道署境內。而這般由統治(殖民)者的(個人)經驗命名的地景書寫方式,是「八景」一詞在臺灣的初始型態,也反映其以漢文化定義臺灣風景的權力意識。(註9)

總括而論,清治時期臺灣八景的詩畫創作,是官紳限定的人文活動。而「八景」這一隨著數百年的帝國擴張,由中國瀟湘渡海來台的審美想像,看似再次化身為地域兼容的藝術主題,卻僅成立於特定的漢族遊宦文人社群。換言之,這種命名與詮釋景觀的權力,不屬於、也無關於居住於本地的人民。回看1927年由日本政府策劃催生,有著「民意」相伴的臺灣八景,我們或許可以說,日治時期的臺灣風景多少終於走出了特定的群體,然而那源自另一他方的政治地理,是否又帶來更多的制式風景?(未完待續)