Browse

「在地」非關於人 ;「在地」不是倫理集合;「在地」不處理意識形態。「在地」應以「限地」(In situ)的方式被理解,因為「限地」保留了事物與環境之間的原生關聯性。如果將觀察的對象放置到單純的環境中「異地」(In vitro)檢索,反而體現的是檢索事物的框架,以此基礎做的後續發展是關於「框架」的秩序,而非「在地」的內容。

「在地」由Mind-scape、Bio-scape與Land-scape的概念相互纏繞而成。Mind-scape的顯像越過語言、大腦、邏輯思辯⋯,以感覺團塊的狀態受Bio-scape影響;有時遠因則與一地的Land-scape型態有關,其綜合因素形成一地外顯的風土氣質、精神(異常)狀態與行為模式。

在自然狀態下,金屬在「地」之間的流轉呈現動態平衡。在生物體內金屬離子有催化的功能,以輔因子的形式負責攜帶、運送、傳導、轉移化學基團,促進酶及反應物進入活化狀態。此一流動性與其有效性如同在礦物晶體的領域,當我們了解自由電子離開費米能階(Fermi level)的控制變因,便解構了導體/半導體/絕緣體的定義。生物外顯的精神景觀活性隨著溫度與壓力的函數曲線影響而起起伏伏,在特殊情況下,金屬的過量或是不足,容易引起一地劇烈的生態變化。「銅」透過採掘式經濟(Extractive economy)在地殼、生物、人體之間流轉,就如同「銅」的良導體性質,它良好地攜帶(Carry)了消費與經濟的指數、血氧與生命的價值,沉積後形成過載(Over-carry)且過氧化的「在地」景緻。

大部份在低溫低氧環境活動的軟體動物以及「鱟」一類的節肢動物以血藍蛋白(Hemocyanin)輸送氧氣,「銅藍」的名稱來自配體與金屬電荷轉移,所以氧化過程中,鱟的血液會從灰白色轉變成強烈的藍色(600nm)。在人體內,銅與鐵的代謝密切相關,釋放肝臟內所儲存的鐵會需要經過血漿銅藍蛋白的氧化作用,由Fe2+→Fe3+後,才能與運鐵蛋白結合運送到骨髓、肝臟及全身組織。所以人體缺銅會導致貧血與生長、代謝、神經症狀混亂,而過量的銅則會改變血液中的氧化物狀態,導致細胞病變與老化疾病。銅的過量或缺乏皆會在深度時間中轉移:從天氣的尺度來看,「地貌」是環境(社會經濟/棲地生態/行星相位)與生化相互影響後顯露在表層的動態平衡;以氣候的尺度來看,我們也難以斷定一地「風土」形成的因果關係。

1950年代的台灣,開採銅礦背負的是提供國民政府現代化、參與戰爭、支援前線的任務,當不再作為日本「內地」的延長之地後,掏金採銅繼續為民族「本地」創造經濟奇蹟。礦場遺跡與不復存在的金瓜石本山山頭即是我們曾經參與世界金融的Land-scape;2021大疫之年,由於藍色鱟血中的脂多醣結合蛋白(LPS-Binding protein)可用於醫療用品與合成藥物的細菌內毒素污染檢測,是故,「鱟試劑」(LAL)作為疫苗生產過程中不可或缺的生物試劑於此期間全球需求量大增。鱟血的稀缺與求過於供在價格飆升的同時也加速了鱟的絕種,「藍金」(Blue Gold)之稱的背後所背負的是各地「鱟農—生醫」Bio-scape產業景觀。台灣做為科技產品技術密集的製造業島國,即便劇烈加速度因疫情不得不停滯,鱟的藍血為這場維持了兩年的病毒戰擔任最大的後援。疫情期間,因各國全面的隔離政策,人們必須異地遠距工作並降低使用大眾交通工具,使得消費性電子產品與車用晶片的國際需求大增,影響銅價指數一度飆漲,國際也才注意到如此重要的電子製造產業鏈竟然與緊張的台海政治密切交織。

台灣雖然有神蹟一般的抗疫成果,但種種現象都說明了我們沒有停下來的空間,我們透過工作量證明生命的價值,透過指數波型呈現「物質」、「情緒」與「期望」疊加至今的Mind-scape。

「在地」的Bio-scape與Land-scape早已與技術物質同身在側(Being-with),在過載的情況下,銅的毒性一部份來自有氧代謝過程中的副產品——活性氧類(Reactive oxygen species)。因核外未配對的自由電子具有很強的化學反應活性,激烈的離子反應啟動過度氧化(Oxidative stress)程序,細胞正常的氧化還原狀態被干擾,導致基因結構損壞,從信號傳遞的環節鬆動了生命的基底,最終導致細胞老化(Senescence)。Bio-scape一旦失去對周遭環境感知與正確回應的能力,它的生長、修復、免疫便容易走向失衡。變異(Carcinoma in situ)組織蒙混過免疫系統後漸漸演進(Progression)、擴散(Proliferation)、轉移(Metastasis),與浸潤在同一環境中的周邊組織競爭生存的資源與空間。無可避免的,正常組織在生存邊緣被外溢波及、因病連結、概括承受、能量透支。

然而,免疫系統面對有毒的氧化逆境卻反應矛盾,雖然活性氧可以殺死病原體,讓短期的氧化壓力在防止老化上展現短暫生機,但面對與免疫系統同身在側的過氧化細胞病變,有時也難以偵測「共同體」中初期的潛在危險性。為了求生,變異細胞發展出蒙混過免疫信號應答的方法千變萬化,例如:(1) Inhibit:腫瘤釋出因子降低免疫系統的活性,藉此抑制免疫應答;或是(2) Tolerance:針對腫瘤抗原的應答可能被誘導出現免疫耐受,使免疫系統無法繼續攻擊;或是(3) Induce:腫瘤釋出細胞因子吸引免疫巨噬細胞,誘導巨噬細胞合成生長因子,一同促進腫瘤生長,最終導致癌(Cancer)的擴散。(註1)

[附錄] 💧地下水 | Groundwater

「在日」不在「日」上,「日」作為計時的其中一種單位、一種觀測的參考點、一種安神的規律,雖然「在日」凝視著「日」,但他們更像是為了錨定坐落之地而凝視。在「地」看來,「在日」雖然人多嘴雜但其實跟沒有人(No-man)也是一樣的,因為對「在日」來說,觀測事物的重點與其說是「事物」,不如說他們更在乎如何「觀」如何「測」、如何「錨」如何「定」。

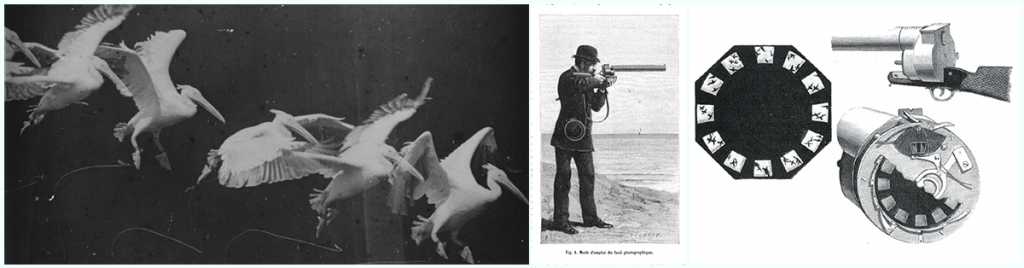

「在日」對於金星凌日的影像觀測史當中,1874年研發了第一個手動逐格攝影機,為了量化時間紀錄經天象,他們發展出發條裝置讓底片曝光得以自動化,有效降低人為干涉,以影格計時。1882年他們將這個自動化的影像技術應用在記錄其他經過眼前生物的動態軌跡。「在日」看似相當投入第一人稱視角,但在潛意識中他們更想在按下扳機後不著痕跡的捕捉自然。

觀測即介入。依造「在日」的邏輯,既然人為因子被視為影響精準度的雜訊,那就跟自然一樣是需要被有效框限的變數。

凝視著「日」,可能投射了一部份「在日」精神上對自由的渴望,但在制度上,對「外日」的追逐競賽更接近榮耀「內日」的行動。「光宗耀祖」是主要能說服「在日」為了「外日」投注資源遠征的主因,但追根究柢,人為因素既然被視為一種雜訊,如何能與雜訊共處,並在旺位妥善發揮「自我」、活得「自由」?這挑戰了「在日」的存在主義危機。

「在日」視「實在論、成功學、保守主義」為人生正軌;「逃逸論、反建制、(卻)渴望權威」是單向價值所衍伸的反向極端單向價值。然而,正軌的微妙之處在於:出色不能是超越遊戲規則的那種天賦異稟,出色指的是除去人為干擾,讓流程精準可控。或者說,對自我的控制也應如同操作器械一般節制,如果能「識大體」的讓渡自我、放棄大腦、成為他人的器械,則再優秀不過了。在這點上,兩種極端並無二致。

階級衍生競爭,無論位於哪個環節,「在日」經常都沒有名字,他們是效益的基石、程序的控制與執行者,參雜在「研究開發」與「操作執行」所組成的兩極階級光譜之中。替代性高的崗位,有時會由「共同體」中的邊緣民來執行。替代性低者擁有比較高的社會價值。由於「在日」推崇正軌與晉升,躍升者有時會被視為僥倖、落陷者容易被歸咎於個人因素、追求穩定放棄競爭者被歸類為魯、拿錢辦事不計後果可以理解、不計得失為理念投注義勇則為喜劇。

階級流動焦慮所衍伸的精神踩踏事件「在日」時有所聞:當利益與他人相牴觸時,適當利用人性(善意、制約、共情或恐懼)轉換成自己的方便,雖然奸巧但可以被理解成智慧;當意識形態之爭牴觸自由經貿時,則選擇放棄思考與效益站在一起。對「在日」來說,夠好的紅蘿蔔值得堅持不懈 (註2),不夠好的都可以被取代,如同他們對自己的評價一樣。但另一方面,「在日」的失序者也善於隱藏(積極挪用守序面具)自己身上的不協調因子,在盡力隱身於社會或被「共同體」邊緣化、自我放逐之間低迷。

「在日」信仰科學實證,若進步論經檢驗弊大於利,那就不算是會被需要的論述;如果牽涉到管理階級的「價值與政治環境永續議題」,即使新概念推動會增加社會成本(例如:汰換老舊核能發電系統,追求零排碳的以核養綠未來科技),為了讓系統命脈長存,「有今日斯有來日」,如此邏輯便能號召更多支持投入,與環境「協商」共存共榮。

「在金」 (註3) 與「在地」、「在日」同為諸多價值體系中的其中一種價值集合。「在金」是技術的原理、斟酌事物的估算、文明與禮樂的密法(𒈨)(註4)。擺盪在「拋磨、駕馭」與「謎局、箝制」之間的認知工具,由量化的變數與期望的波動交織出象徵價值的價值。

價值(註5) 透過信念與重力疊加綁定 (註6) 而成。在分散式的價值集合體構成的多價值宇宙(Multi-value universe)中,當集合的規模小而分散時,周邊自由流動的意志便越活潑,越能在體系之間形成跨維度的多重動態價值共震。在此,唯一共享的維度是時間,錨定意義的繩結在時間順序上是不可逆的。在線性時間內,「在地」、「在日」、「在金」⋯以各自的重力為中心向未來速度不等地產生鏈狀的價值節點,即為軌道。

在一定時間內,由(至少)兩種價值體在軌道與軌道之間的相對位置,形成暫時性的時空物理量—「狀態力場」。是一個由引力向量場與價值純量組成時刻變換挪移的相量場,但一旦價值集合離開特定意義的幾何相位,相量失散,「狀態力場」的意義疊加便解除、引力干涉變轉向。

以此機制,相位先驗的介入身處其中所有存在的認知(Cognoscere)(註7)。透過對當下力場進行檢索分析、再次識讀(re-Cognize)(註8)、重新定位,形成對局勢意義的後驗理解。在這個基礎上,調整意念投注的向量,跳脫「已知」迴圈的邊界,便有機會將軌道位移出看似命定、敵我、目的性、實在論、功利主義的重力場。此時「再造」的實際行動不再僅限於策略性的:反堵、擾動、對抗…;而是體現在反省性的舉措:價值解碼、物質聯繫、環境交涉、意義再參與,對未來取消的同時進行創造。