Browse

前世我見到她與悲傷的乾草莖

我見到她坐在那兒哭泣,傾盆大雨正落在午後樹林裡

樹木轉為枯黃,但她仍然沒回家

樹林裡吹著冬天的風,她一個人站得孤寂

前世我見到她和一枚孤單的太陽

我見到她坐在那兒唱歌,雲層漸漸覆蓋了森林

在秋季變色的樹林裡,雲朵悲傷地飄浮著

在天寒地凍的冬日樹林中,雨繞樹而行

在每個日子裡,我仍希望、我仍持續等待著她

我希望她能回到這裡,於是生命值得慶賀

春天來臨了,親愛的,請回來吧!古老的樹林已閉鎖,親愛的,請出來吧!

古老的樹林已閉鎖、古老的樹林已閉鎖,親愛的,請出來吧!

〈古林已閉〉(The Old Wood Has Closed)(註1)

〈古林已閉〉是鄭公山(Trịnh Công Sơn)1972年譜寫的詩暨歌曲 (註2),描繪一位遭遺棄女人的形象,她被困在一片沉悶的森林裡,這片森林是「中陰身」(bardo)的隱喻,中陰身是一個描述死亡和重生之間狀態的佛教概念,而女人的情人則正在等待,她在不同轉世中出現在他的人生裡。在這首詩中,情人有意識且有能力打開「第三隻眼」—智慧之眼,因此能看到他所愛的人處於這種過渡狀態,但女人無法提升超然洞察力來解放自己,過渡狀態對她而言可能變得危機四伏。由於情人站在有識見的立場,他只能在絕望中呼喚著她。

從佛教教義退一步來看,沉悶的森林象徵父權社會,女性被複雜的方式困住,從未找到脫離方法。看著現代女性在社會中的地位,我跟詩人一樣,也想鼓動女性「走出去」,讓自己從邊緣狀態解放出來,但是要怎麼做呢?將近半世紀後,藝術家阮純詩終於為女性創造轉世到不同人生的機會。透過重複使用越南電影中,經典越南美女演員阮如瓊(Như Quỳnh)的影像,這些過去由國營越南電影製片廠製作的片段,在阮純詩的作品《11個男人》和《前線戰歌》中 (註3),成功將女性形象從未覺醒轉化成有遠見的角色。在上述作品中,女性不僅有能力看穿自己在社會中扮演的角色,甚且能揭示另一層真實的自己,引起我們反思自己的狀態。

11個男人—再現到展現的女性啟蒙

在28分鐘長、混用黑白及彩色影像的影片《11個男人》中,女主角以雙重身份呈現:其中一個身份透過他人的目光來講述自己的生命故事,另一個身份則是實際過著自己的生活。「我有11個男人。」敘事從女人的弦外之音開始,將她的生活故事分為兩半:黑白的前半部份表明年輕時的性格;後半的彩色影像則描繪年齡漸長後的形象。最重要的是,後半的女人看起來完全像第二個人,她可以擺脫前面的脈絡,從一定的時間距離之外凝視自己,講出自己的故事。

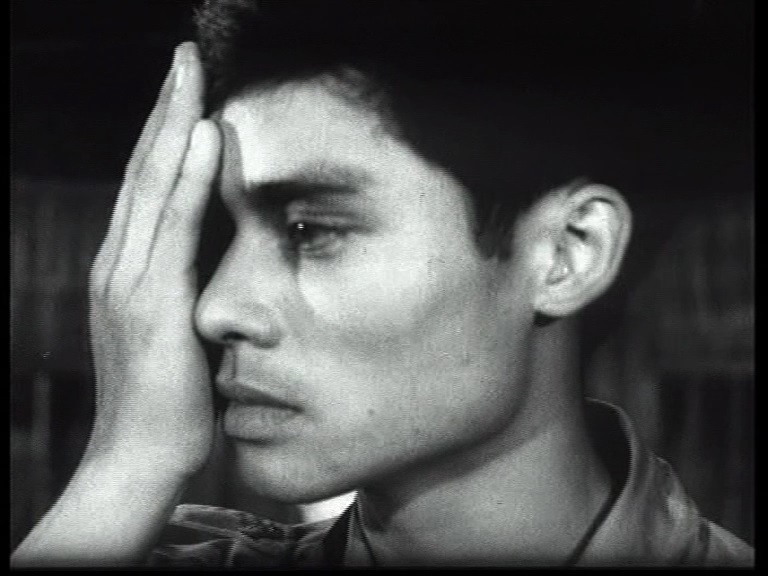

在早期的黑白時代,女人先後與七名男子接續生活。在這些情景中,她看起來像一名年輕女子,充滿各種情緒,無論是快樂或悲傷、肯定或困惑,整體而言,她在每段關係中都顯得無辜而被動(圖1),她的親密關係隱藏在大眾的視線外。但從第八個男人開始,她的形象變成了彩色,彷彿成了另一個她,行為徹底的膽大妄為,變得更加主動、感傷,完全清楚地知道自己要什麼,甚且將親密關係暴露出來,就像這才是她原本的性格(圖2)。

變化不僅發生在女性形象及角色上,越南1986年的經濟改革(革新Đổi Mới政策)(註4),也成為越南電影史上的分野。從1966至2000年,綜觀超過30年間製作的一系列越南經典電影的場景構成,會發現革新開放成為顯著的里程碑,標誌著越南媒體記錄女性的轉變。在此之前,女性的形象無辜、忠實又被動,滿足國家社會主義宣傳和戰爭機制的需求。其後,則在異國情調的環境中,成為經驗豐富而傷感憂鬱的女性,為商業化的世界服務。這種政治再現(politics of presentation),在《11個男人》中格外顯露諷刺意味,影像還結合卡夫卡1919年的短篇小說〈11個兒子〉的改編文本,在全新的呈現中,女性不再是被呈現(presented),而是自己展現(present)自己的模樣。

前線戰歌—戰爭中的女性凝視

不僅站在自我呈現的積極位置,同樣的,阮純詩的女性形象,也有能力轉世到另一種人世生活中。在五分鐘影片《前線戰歌》中,扮演護士的女性,隨著時間變化,不斷觀察男性的改變,彷彿一位沉默的見證者(圖3)。《前線戰歌》中的動態影像是將1973年製作的宣傳片重新剪輯,原始影片讚揚戰場上士兵的榮耀,但在重新剪輯的影片中,阮純詩將敘事焦點從男性轉移到女性,結合斯特拉汶斯基(Stravinsky)《春之祭》(The Rite of Spring)的音樂。歌劇《春之祭》描寫一場神聖儀式,儀式裡自我犧牲的年輕女孩跳舞至死,以頌讚春神,戲劇性的背景音樂將影像深化為質問意識形態、信仰和性別,在社會中扮演的角色與意義;在阮純詩的影像中,原始電影裡的愛國主義變成危險的存在,足以將人類拉入暴力漩渦。士兵不再是英雄,而是時代的犧牲品,及女性凝視的客體(圖4);在這種敘事下,是非對錯,突然間變得極其矛盾和爭議。無需任何對話,僅透過超越環境、畫框外,第三隻眼的安靜凝視,即展現出來。在這兩部影片中,透過啟發內在觀點,我們可以看到擁有智慧的無盡的愛,一個接一個,在成熟的過程中,慢慢把女性的性格建立起來。

硬幣的兩面—無法擺脫社會脈絡的女性

從這種智慧出發,女性對於父權世界如何被惡毒與庸俗包圍充滿精準洞見,就如同2016年6月在柏林的《英雄母親》國際當代藝術展所揭示的。(註5) 該展共展出來自20個(前)共產主義國家、31位女性藝術家的44件作品,其中也包括阮純詩的作品,揭示後共產主義中「英勇女性」觀念的重新定義。(註6) 其他藝術家的作品大多將女性表達成英雄主義與戰爭機制的受害者、反對者或運動份子,但阮純詩圖像中的女性卻得以從該種舞台中隱退,讓觀眾更深入地反思我們的人性。

然而,在另一個平行軌道上,仍有女性依舊困在越南社會主義共和國的英雄母親角色之中。與柏林的案例相比,河內越南婦女博物館常設展中的女性,就像月亮背後的陰暗面,女性形象仍是由社會主義價值觀建構,充滿社會功能:結婚、生育、養育家庭和成為「英雄母親」。為了服務政治工具,她們失去的孩子和丈夫被視為「爭取國家統一」的犧牲和榮譽。(註7) 不會有人從其他面向來審視越南女性,她們也無法脫離背景脈絡,重新檢視和回顧自己的生活。

將柏林和河內兩座城市呈現女性的方式並置觀看,這兩種女性版本宛如硬幣的兩面,要不就是英雄主義的贊成派、要不就是反對派,都無法擺脫各自的社會脈絡,重新定義自己在社會中扮演的角色。與鄭公山詩中所描繪的女性情況相同,她們仍然在兩種狀態間擺盪,不管是在社會主義和後社會主義的展覽中,或是生活在其中的創傷、夢想,她們永遠無法轉世。

在阮純詩的影像中,女性有幸打開智慧之眼,擺脫社會脈絡,選擇基於自己的智慧和同理心來自我定位,以此作為一種解放自己和獲得內在幸福的方式。作為時間光譜的見證者,阮純詩理解世界的不完美,時不時給予人類耐心的愛。然而,透過她的啟蒙,我們一方面可以看到她的自我滿足,但另一方面,我們也可以看到一個絕望世界的黑暗面—這個世界既沒有任何進步,也沒有更好的改變,即使已經有許多女性轉生到來世。透過女性的視野,我們無法得知,究竟該保持自己的觀察位置以獲得靈魂的寧靜?或者該成為幫助粗鄙世界變成美好所在的戰士?

後記:感謝賴瑛瑛教授邀稿,也感謝阮純詩、Phan Thuỳ Phương和Nguyễn Quốc Thành協助審閱初稿;感謝安德雅勞森(Andrea Lauser)的鼓勵;更要特別感謝阮純詩慷慨提供她的圖像讓我在此重製。

德國哥廷根大學社會文化人類學與民族誌學系的原創博士研究,獲弗里德里希‧瑙曼自由基金會(Friedrich Naumann Foundation),從2016到2019年之贊助,才得以發展本研究:《從1990年代開展的越南獨立藝術—公民社會的政治權力?》(Independent Art in Vietnam since the 1990s. Political Power for a Civil Society?)。