Browse

自1969年起,每年九月第一個週一的加勒比海嘉年華慶典,會在其主要遊行動線,布魯克林東部大道(Eastern Parkway)上,將勞動節慶祝活動轉化為一場悠閒的盛會。從「哈林文藝復興運動」(Harlem Renaissance)的舞廳,到早期遷徙至「王冠高地後民權運動」(Crown Heights post-Civil Rights Movement)之前的「新黑人」(New Negro)社區街頭,美國嘉年華史從未比在加勒比海來得不複雜:它在藝術中沒有位置,並在海內外呈現其複雜性。以今日被稱為西印度裔美國日遊行與布魯克林博物館之間的關係為例,兩者花了40年才在門口相會,卻極少能入館交流。

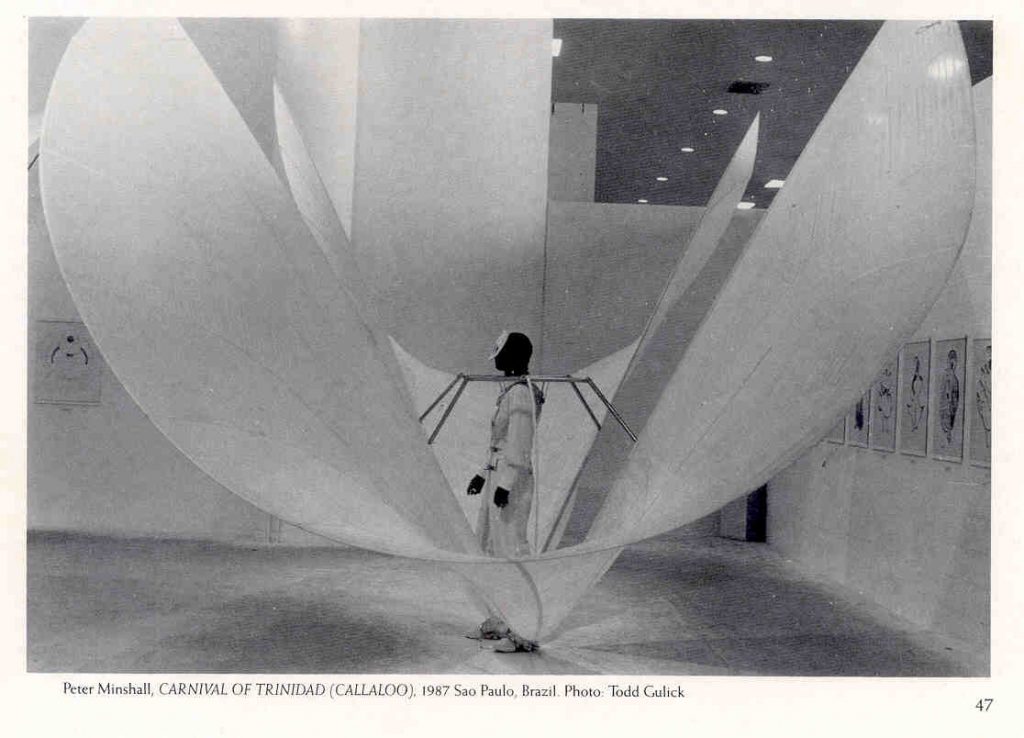

嘉年華首度於布魯克林博物館登場為1990年的展覽《加勒比海節慶藝術》(Caribbean Festival Arts),由約翰.農列(John Nunley)及茱蒂絲.貝特漢(Judith Bettelheim)所策劃。然而該展的論述及展示卻是十足人類學式:呈現包括「荷謝」(Hosay)及「俊卡諾」(Junkanoo)等形制的嘉年華。相比全球當代網絡下充滿活力的藝術表現形式,該展則為歷史離散文化的民俗學式研究成果。(註1) 嘉年華於1999年再次被允諾進入布魯克林博物館時,則包括有講座形式的「明薛爾與馬斯」(Minshall and the Mas/譯註:Mas為千里達的一種嘉年華音樂及舞蹈形式)及表演「服裝之舞」(The Dance of the Cloth),該系列活動由一位認可嘉年華其藝術地位的重要支持者:傳奇千里達藝術家彼得.明薛爾(Peter Minshall)所呈現。

近十年後,由涂美羅.莫沙卡(Tumelo Mosaka)為布魯克林博物館(Brooklyn Museum/譯註:Brooklyn Museum曾於1997至2004年間改名為Brooklyn Museum of Art,原作者交互使用兩詞彙,本文統一採用「博物館」一詞)策劃的《無限之島:當代加勒比海藝術》(Infinite Island: Contemporary Caribbean Art),該展雖然是紀念「布魯克林西印度美國人日嘉年華及遊行創辦人暨加勒比海文化保護者:卡洛斯.列薩瑪(Carlos Lezama,1923~2007)」,反而再次將嘉年華拒於門外。警覺的安妮.保羅(Annie Paul)在其為展覽畫冊所撰寫的專文中,寫道:「加勒比海視覺藝術不能以狹隘的現代主義觀念來建立其自身模型,且不應以滅絕危機自喻。」(註2) 她的文字感嘆加勒比海藝術被困於西方簡化的現代主義結構之中。霍米.巴巴的「地方世界主義」(vernacular cosmopolitanism)(註3) 銜接了地方與世界主義,藉此描繪來自現代的概念。牙買加京斯頓(Kingston)的文化評論家科貝納.梅瑟(Kobena Mercer)的「世界現代主義」(cosmopolitan modernism)(註4),則設想「牙買加舞廳」(Jamaican Dancehall/譯註:一種牙買加音樂形式)可作為「再現面對藝術世界中被細膩搭建的高級現代主義的基本對立面,及其所屬的一種地方性現代或地方世界主義」(註5)。她正好可使用該詞彙來充份訴說「千里達嘉年華」(Trinidad Carnival)作為另一種地方性現代的體現。

嘉年華、甚至「牙買加舞廳」是否應進入美術館?是值得討論的問題。該提問於過去20年間,在美國策劃的重要加勒比海藝術展中被曖昧且定期地提出來。該提問持續探詢下去,遇到的重要挑戰乃是驗證嘉年華的藝術性:如何將其從原先被指派的傳統任務,送進藝術標準的重要制定單位:美術館。如嘉年華是否應該被策展?而如果是,又是否應該、或者可以在博物館或展覽群集外被策展?以上更基本的問題皆尚未被完整地回答。

「地方現代主義」的概念可啟發作為一種可能的出口,藉以接受和藝術價值及策展原則有關的想法;藝術家及策展人要有清楚的問題意識來聲明其主張,並藉此打破什麼可以策展、而什麼又不行,還有何者屬於博物館內或博物館外的二分法觀點。本文《嘉年華策展》並列過去及現在的成果,以宣稱嘉年華可作為藝術及策展的對象,來討論並支持這些成果的參與式論述,並提供作者自身對於嘉年華的辯論及實踐上的貢獻。該文亦可視作當代加勒比海藝術、以及當代藝術中的行為表演藝術的部分論述及實踐。

—

行為表演藝術(performance art)在主流歐美典範中的位置,使我提出下列問題:行為表演是否為歐洲中心主義於當代藝術論述及實踐中的最後堡壘?抑或,換句話說,行為表演藝術是否為歐洲中心概念?嘉年華僅能在亞托.林賽(Arto Lindsay)(註6) 輕巧的解構其形式的方法中,找到將其呈現於行為表演藝術聖殿之中的方法?特別是考慮到加勒比海當代藝術:譬如「視覺藝術表演」甚至是簡化的「行為藝術」等命名法,究竟與加勒比海當代藝術有多少程度的關係?加勒比海藝術能否提供一個平台,藉此研究並翻新假設的認識論上對於「表演藝術」(performing arts)及「行為表演藝術」(performance art)之間的不同?

嘉年華於加勒比海當代藝術展覽中的近乎缺席,足以和加勒比海當代藝術史專書中對其的近乎遺忘相比擬。舉例來說,薇爾.普佩耶(Veerle Poupeye)的《加勒比海藝術》(Caribbean Art)(註7) 確實貢獻了一個章節給予嘉年華:然而,卻是最薄的一章。市面上也的確有一些關於各種加勒比海嘉年華的書籍,以出版數量來說最常見的題材是千里達嘉年華,其次則為法屬圭亞那的嘉年華。但在多數例子中,地方上的嘉年華仍舊需要恰當的自身歷史紀錄。更常見的狀況是,相關的學術出版通常是出現在歷史或人類學的學門內,鮮少有藝術史、甚至是視覺研究領域的出版:少數例外是由李察.薛克涅(Richard Schechner)所編輯的《嘉年華:行動中的文化—千里達經驗》(Carnival: Culture in Action – The Trinidad Experience)(註8)。薛克涅作為紐約大學表演研究系的創所老師及系主任,他選擇將嘉年華帶入其所創建的跨學術領域學門。

1970年代,隨著英屬加勒比海殖民地一一獨立,加勒比海藝術表演實踐被諸如千里達的厄羅爾.希爾(Errol Hill,1921~2003)及牙買加的雷克斯.那特福德(Rex Nettleford,1933~2010)等學者所討論。那特福德是西印度大學(UWI)的榮譽校長,及牙買加國家舞蹈劇院舞團(National Dance Theater Company of Jamaica)的編舞家及創辦人。在表演藝術脈絡中常由劇場圈為首、且由舞蹈圈附應,反對僅將他們國家旺盛的國族論述視為背景。希爾認為,嘉年華必須成為千里達的國家劇院(National Theater);對於內特福德而言,牙買加必須要有一組國家舞蹈劇院舞團,接此將嘉年華作為藝術及其他地方性表現形式的認肯之路,此外是透過在已知西方學門中進行學院化的工作。其應用方式必然包括將地方內容引入標準西方形式,或使用某地方形式來詮釋經典歐美流行音樂,並將這些方法作為千里達地方樂器鋼鼓樂團(steel band)得以延續的例證。當然,這些研究比起殖民時期不整合地方性,便將其硬生生置入劇院、舞蹈或音樂曲目等案例還要進步。

讓我們快轉至1990年代,並回到嘉年華的主題。從1990年代中開始,彼得.明薛爾與卡拉魯舞團(Callaloo Company)的製作經理陶德.古里克(Todd Gulick)開始將關於嘉年華的論述由表演藝術轉而帶入視覺藝術領域。明薛爾雖來自劇場,但他曾於1960年代中於倫敦中央聖馬丁藝術與設計學院修習劇場設計 (註9) 明薛爾與古里克特別將他們協助建構的「馬斯」(mas’)概念,將嘉年華駛向行為表演藝術領域。「馬斯」是假面遊行(masquerade)的簡稱,是一種於千里達及其他英語系加勒比海國家的嘉年華的地方形式。在這些地方參與嘉年華即是「玩馬斯」(play mas),正如同「俊卡諾」的「衝」(rush),或是在法屬瓜德洛普(Guadeloupe)及法屬馬丁尼克(Martinique)的「衝到空掉」(courir le vidé)。「馬斯」一詞當然並非由明薛爾所獨創,但他挪用該詞來指涉「非常視覺化」的嘉年華形式。明薛爾定義了或協助將「馬斯」淬鍊為一種藝術類型,並將它延伸至自身作品之中。

明薛爾在1999年於布魯克林博物館的演講題目為:「明薛爾與馬斯」,他自己也喜歡被稱為「馬斯男」(masman):近期一部關於其作品的紀錄片亦命名:「馬斯男彼德.明薛爾」(Masman Peter Minshall,Dalton Narine導演,2010)。他在關於加勒比海視角的論文〈嘉年華及其於加勒比海文化及藝術中的位置〉(Carnival and its Place in Caribbean Culture and Art)中這樣寫道:

去評估嘉年華於加勒比海文化及藝術中的位置,可幫助了解嘉年華其實包括了廣泛的形式及活動。在千里達的嘉年華包括:如「卡里普索」(calypso)及「索卡」(soca)等抒情歌曲音樂、如鋼鼓團及銅管樂團等器樂(譯註:類似台灣的「法拉梭Fa-La-So」),以及「馬斯」所呈現的:伴隨著舞蹈及動作的裝扮假面遊行。…這些形式中最為視覺化的便是我們所稱的「馬斯」:在千里達的裝扮假面遊行傳統。(註10)

明薛爾接著特別提到將「馬斯」指稱為「一項行為表演藝術」(a performance art),而非「表演」(performance)或「行為表演藝術」(performance art):

「馬斯」是一項行為表演藝術。它不僅是視覺的,而在模型模特兒身上所展示的戲服並非「馬斯」。…雖然「馬斯」是表演,但要將它置入任何一種現有表演藝術的框架之中並不簡單。它是劇場的,但它一定要擴張其衝擊力、使之更加象徵化,並要比尋常敘述式劇場更加簡單。它涉及舞蹈,但這種舞蹈通常是更加自發,而非由人編舞的舞蹈。這是一種指向訴說「馬斯」已精力耗竭,而非針對穿著它的軀體的舞蹈。它通常接近或僅被認識為所謂「表演」或「行為表演藝術」,然而遠在「行為表演藝術」一詞被鑄造之前,「馬斯」便已有其素樸及無自我意識等特點。(括號為我強調)(註11)

—

空間(而非藝術作品)曾被暗示為策展人的創作「材料」以及他們展覽的「樂器」。(註12) 當空間位於街道時,藝術作品則成為道路工程,而展覽則是一場遊行(procession)、一場遊街(parade)或一場行軍(march)。基於此種對於空間的認識,我為第七屆光州雙年展策劃名為「春」(Spring,2008年9月5日)的團體遊行。當時作為奧奎.恩威佐(Okwui Enwezor)藝術總監之下的計劃策展人,我提供馬龍.格里菲斯(Marlon Griffith)機會來進行他首次的「全尺寸街巷製作」。(註13) 我將轉而討論克里斯多福.科吉爾(Christopher Cozier)這位專業「馬斯」評論者,曾廣泛地針對「春」進行過書寫及討論。(註14) 根據科吉爾所述:

「春」提議並執行一場跨文化合作遊街活動,參與藝術家從千里達、海地、巴西、法國至德國而來。透過此次的合作過程,歷史及文化上的不同時刻被交織起來。…談孔她嘗試轉化來自人類學式的文化主義,並推進至其他有類似街頭空間行動的地方(及時刻)的比較式討論之中。作為計劃策展人,她也進入到過程之中並成為光州「樂團」的想像者/煽動者。在短暫、無牆且位於公共領域的展覽空間中,介於策展人及製作人之間的界線變地模糊。利用嘉年華的衝擊力,譚孔正提倡另一種策展方法或模式。(註15)

我開始意識到我在「春」,以及為第二屆開普敦雙年展「CAPE09」策展的《步入夜裡》(A Walk Into the Night,2009年5月2日)等計劃中扮演的策劃人角色,我同時開始進行其他類似的策展計劃。我若不是從「照亮陰影:千里達之光的裡與外」(Lighting The Shadow: Trinidad in and Out of Light)開始,就至少是從《馬斯:從過程至遊行》(Mas’: From Process to Procession)開始仔細思量遊行作為一種策展形式的概念:該展曾包含一場遊行。兩檔我較早策劃的展覽,以及格里菲斯的作品皆曾提及或呈現此概念。格里菲斯作為「步入夜裡」的主要藝術家,亦下海策劃一檔自己的遊行「填充天鵝」(Stuffed Swan,2010),該作採用巴哈馬拿騷(Nassau)的「俊卡諾」形式。我成長於法屬瓜德洛普,童年及青春期曾在皮特爾角城(Pointe-à-Pitre)嘗試「衝到空掉」。我從2005年起數度參與千里達西班牙港(Port-of-Spain)的「開日」(Jouvè),2008年在拿騷與同型藝術史學者暨策展人克里斯塔.湯普森(Krista Thompson)一同擠進「俊卡諾」之中;在亞托.林賽(Arto Lindsay)於巴伊亞的電子三重奏中上下擺動;與藝術家賈巴斯.洛培斯(Jarbas Lopes)及曼圭拉森巴學校(Estação Primeira de Mangueira)一起在2009年里約熱內盧的森巴館(Sambódromo)中遊行。我研究藝術實踐,並觀察他們如何發展、建構及設計適合原先創造脈絡之外的創作方法學,及其相關的文化環境。我透過持續與古里克對話來輔助我的發展過程,卡拉魯舞團的最新團員安東尼.「山姆」.莫利腦(Anthony ‘Sam’ Mollineau)作為「春」的工作坊及遊行經理,則極度擴展此種可能性。在我所有的遊行計劃中,我總是從策劃稱為「馬斯營」(mascamp)、「軍營」(barracón)或「營隊」(shack)等藝術家可和助手一起創作作品的工作坊開始。(註16) 我接著進行到策展一場遊行、一場遊街或一場行軍,來採取不被牆面所捆住的空間方法,轉身碰觸大眾節慶的不朽時光,並進入全球化群眾運動的未來。

恩威佐於2008年回來和我說,他作為一位奈及利亞人很清楚什麼是假面遊行,也很清楚我從何處來及我將前往何處:他亦是首位將我在遊行中的的策劃者角色稱呼為製作人(producer)的策展人。在近期的一場研討會中,巴西藝術史學家羅貝多.孔杜魯(Roberto Conduru)回應我關於「春」的報告,他認為嘉年華早已有其策展人,即「狂歡者」(carnavalescos/譯註:即嘉年華參與者的葡文複數式,此段後巴西學者以葡萄文陰性回覆作者,嘉年華參與者實際上亦是森巴學校及嘉年華的(自我)組織者)。作為回應,巴西策展人暨建築史學家保羅.貝倫斯坦.賈各斯(Paola Berenstein Jacques)冒險地宣稱我是一位「狂歡女」(carnavalesca)。(註17)

在千里達,他們會說我是「馬斯女」(maswoman)。當千里達嘉年華在「馬斯」的形式下,不僅可被視作已產出新的藝術共通語言,亦可再發明適合加勒比海街巷內儀式文化的既有表演展示模式。作為遊行或遊街,里約嘉年華為嘉年華創造出屬於自己的美術館/體育場:森巴館(Sambódromo)。

事實上,我從不自認為製作人、「狂歡女」,或「馬斯女」;相對上述宣示,「策展嘉年華」(Curating Carnival)反而是最危險的一項主張。但在某種程度上,巴西的「狂歡者」、千里達的「馬斯男」、巴哈馬的「俊卡諾自造者」(Junkanoo-makers)及巴巴多斯的「收割」(Crop-Over)節慶設計者等人,皆持續推出大膽的當代藝術創新。而若整座美洲的藝術家及觀眾致力創造及參與嘉年華,「策展嘉年華」自然有其必要。當加勒比海當代藝術更全面地與全球當代藝術世界互動,而其表演傳統又被視作其核心時,「策展嘉年華」也就更有其迫切性了。