Browse

另一個世界

1891年,為了推廣自己的發明在物理學和自然科學中的運用,法國醫生、生理學家馬黑(Étienne-Jules Marey)在科學期刊上發表了一篇關於「時間攝影」(chronophotographie)的文章。不過,或許因為不能滿足於自己的新發明只運用在科學領域,馬黑在文章裡安插進一整個章節來說明「時間攝影」在視覺藝術中的使用。

馬黑先檢視了從古希臘時代以來藝術作品中呈現的運動姿態,並藉著相片證明,許多在繪畫、雕塑中展示出來的姿態,事實上並不存在於真實的世界中。馬黑好意地建議藝術家,為了呈現出更「忠於現實」的畫面,下次在描繪人物或動物的動作時,可以先向「時間攝影」學習。馬黑強調,藝術作品不但不會因此減損它們在美學上的價值,正好相反:「時間攝影」一方面能提供藝術家無數可以選取、援引的動作、姿態,豐富作品的畫面,另一方面,它更能省去藝術家耗費在「觀察運動」上的心神,因為這些「動作」已全然忠實、精確地記錄在相片之中。

自從攝影術在19世紀上半誕生之後,「長時間的曝光」一直是早期攝影的特徵。一直到1870、1880年代成功將底片感光度提高、縮短曝光時間之後,被拍攝的對象才不再需要被僵直地固定在同一個姿勢中(在此之前,人們甚至發明了「支架」來輔助被拍攝者在鏡頭前維持一樣的姿勢)。然而,當攝影終於能將運動中的景物清晰地拍攝下來時,當時的人們在這些相片裡,不只看到「片刻」,他們看見的也是雖然來自於同一個世界、卻令他們感到極度陌生、詫異的畫面:這些被相片凝結在相片上的動作顯得「怪異」、「不自然」甚至「滑稽」。它們不但不符合過往經驗、記憶中所看到的「運動」,反倒更像是來自於另一個世界:一個超越出我們感知、意識範圍之外、不可見的世界。

時間的攝影

在歷史上,當攝影才發展出來、還是一種新興的影像技術時,攝影始終因為它「機械複製」、「再現」的特性,被視為「不夠優雅、高尚」而被侷限在「科學」或「實用藝術」的領域之中。當時,攝影師只能透過挪用傳統藝術的題材、風格,或者透過『把相片拍得很像「畫出來的」』的方式來證明攝影的藝術性。到了19世紀末,當攝影有能力將運動中的景象分割、擷取、記寫成一系列我們無從用肉眼去感知的畫面時,「科學攝影」恍若終於從「純藝術」的陰影中掙脫出來,高舉著它「讓不可見變得可見」的能力,回過頭來反撲「藝術」。在此之後,相片成了檢驗「藝術作品是否忠實呈現運動姿態」的判準。(註1)

事實上,如果我們回看歷史,我們會發現,攝影術之所以會在1870年代末期勉力縮短曝光時間,改善快門裝置,去捕捉運動中的瞬間,並不是出自於商業、科學界的需求、或美學上的思考,而是源於上流社會中閒暇飯後之餘的一場「(偽)科學爭論」:加州州長史丹佛(Leland Standford)閱讀了馬黑的著作之後,因為不相信馬黑在書裡提到,當馬在奔跑的過程中四隻腳會同時騰空,因而委託美國攝影師邁布里奇(Eadward Muybridge)用攝影去證明馬黑的研究並不成立。當邁布里奇在1878年終於成功拍攝下一系列「瞬間攝影」(Moment-photography)之後,他不但用相片佐證了馬黑的觀點,也在科學界、藝術圈引起一片譁然。不過,正如之前已經提到,當初第一批面對這些相片的觀眾絕對不是馬上就開始欣賞、讚嘆這些優美的姿態,而是感到眼前的姿態「陌生」與「不自然」。

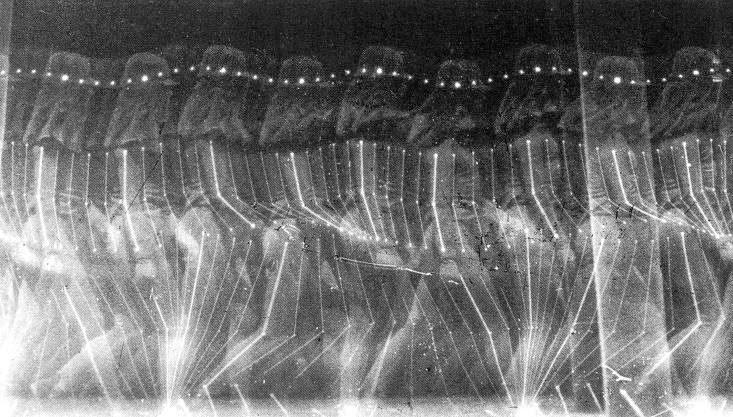

此外,我們也必須知道,雖然在攝影史中,邁布里奇和馬黑通常會被相提並論,並同樣被視為「連續攝影」的先驅,不過,事實上,「拍攝運動中的人、動物」之於他們倆有著極為不同的意義:身為一個商業攝影師,邁布里奇的眼光是比較「獵奇式」的。不同於邁布里奇,馬黑是一個醫生、生理學家。雖然馬黑早在1878年就注意到邁布里奇發表的一系列相片,並為之著迷,不過,他關心的更是攝影「紀錄、記寫運動」的能力。在馬黑的眼中,邁布里奇的相片有一個致命的缺陷:邁布里奇雖然能清晰地拍攝下動物在運動中的一系列姿態,不過每一個擷取下來的姿態之間的間隔時間並不固定。當他著手繼續研究邁布里奇的攝影技術時,他首先希望解決的問題是,精確地掌握曝光時間的長短與間隔,因為他認為,所謂的「記錄運動」不僅得記寫下物體在「空間」中的位移,也必須掌握「時間」這個重要變數。正因為如此,他不僅嘗試將同一個運動透過重複曝光記錄在同一張相片上(就像是在相片中加入「時間」的橫軸),更將他的發明命名為:Chronophotographie;「時間」(chrono)的「攝影」(photographie)。(註2)

身體的規訓、力的經濟學

為什麼馬黑對於「時間攝影」、「紀錄運動」如此感興趣?

要回答這個問題,我們必須先回到生理學上談。17世紀時,笛卡爾(Decartes)曾經把「人類、動物」和「人造的機器」連結起來,認為生物可以比擬成由「大自然」製造出來的機器。在19世紀,因為熱力學(thermodynamics)的發展,對包括馬黑在內的許多生理學家而言,機器不再只是人體的類比或比喻。他們開始認為,人體和機器相同,服膺於相同的力學規則。它們皆產出力、消耗力,也在體內維持力的經濟學。馬黑在1860年代開始研究不同身體活動所產生的力度和所需時間,並開始分析不同的運動模式,因為他發現,人體在活動時,往往會支出、消耗太多不必要的力。馬黑嚴謹地紀錄、描述、分析不同運動的過程,並藉此想找出人體要以何種姿勢、在哪種密集度下、工作多久、休息多久後繼續工作,才能達致毫不浪費氣力且最有效益的運動方式。馬黑在注意到邁布里奇的相片之後,隨即投入「時間攝影」的研究,因為他發現,攝影不但是一種事物透過光將自身記寫到紙上的「自動書寫」,透過「時間攝影」,更可以把因為速度太快、太慢或是太細微、不能讓人清楚意識、感知到的動作記寫下來。另外,這些記寫在圖片上的運動也能直接成為他在分析運動時便於被數據化的「原始資料」。

不過,「時間攝影」在馬黑的「生理學研究」中並沒有表面看起來這麼客觀中立。例如,雖然馬黑將「時間攝影」視為是對象物本身的「自動書寫」,不過他忘記了這個「記寫」其實必須仰賴太多事前的人工校準:包括拍攝的環境、照明、被拍攝者的服裝到「時間攝影」本身所經歷的測試、特殊設定云云,這些隱藏在相片背後,卻不可或缺的過程與操作都讓「時間攝影」只能是一種「被建構出來」的自動書寫。

為什麼馬黑對於「時間攝影」、「紀錄運動」如此感興趣?

要回答這個問題,我們必須先回到生理學上談。17世紀時,笛卡爾(Decartes)曾經把「人類、動物」和「人造的機器」連結起來,認為生物可以比擬成由「大自然」製造出來的機器。在19世紀,因為熱力學(thermodynamics)的發展,對包括馬黑在內的許多生理學家而言,機器不再只是人體的類比或比喻。他們開始認為,人體和機器相同,服膺於相同的力學規則。它們皆產出力、消耗力,也在體內維持力的經濟學。馬黑在1860年代開始研究不同身體活動所產生的力度和所需時間,並開始分析不同的運動模式,因為他發現,人體在活動時,往往會支出、消耗太多不必要的力。馬黑嚴謹地紀錄、描述、分析不同運動的過程,並藉此想找出人體要以何種姿勢、在哪種密集度下、工作多久、休息多久後繼續工作,才能達致毫不浪費氣力且最有效益的運動方式。馬黑在注意到邁布里奇的相片之後,隨即投入「時間攝影」的研究,因為他發現,攝影不但是一種事物透過光將自身記寫到紙上的「自動書寫」,透過「時間攝影」,更可以把因為速度太快、太慢或是太細微、不能讓人清楚意識、感知到的動作記寫下來。另外,這些記寫在圖片上的運動也能直接成為他在分析運動時便於被數據化的「原始資料」。

不過,「時間攝影」在馬黑的「生理學研究」中並沒有表面看起來這麼客觀中立。例如,雖然馬黑將「時間攝影」視為是對象物本身的「自動書寫」,不過他忘記了這個「記寫」其實必須仰賴太多事前的人工校準:包括拍攝的環境、照明、被拍攝者的服裝到「時間攝影」本身所經歷的測試、特殊設定云云,這些隱藏在相片背後,卻不可或缺的過程與操作都讓「時間攝影」只能是一種「被建構出來」的自動書寫。

今天,我們雖然習慣把馬黑的「時間攝影」看作是攝影技術史上的一個里程碑。不過,當「時間攝影」嵌合在19世紀剛剛誕生的現代生理學中,成為運動的記寫工具時,這個影像技術也是某種用來監視、規訓身體的技術。「時間攝影」的預設是人本身和運動之間某種無法跨越的「斷裂」:一個人並無法正確地感知、意識自己的運動。對於馬黑而言,這個「斷裂」正好反映在人們第一次看到這些相片時所感到的陌生感中。在此種概念下,「時間攝影」不僅是一個拿來記寫運動、再現運動的輔助工具,它更回過頭來告訴被拍攝者,他自己是如何運動的,並在事後去校正人在運動時(自己甚至無法意識到)不必要的浪費。在這邊,「時間攝影」直接將人對於自己運動的意識取消,成為人認識自己、觀看自己、分析自己的媒介。而人的身體也在照相機的鏡頭下,成為外於自己、與自己的經驗、意識無關,必須嚴密監視、紀錄、分析、評價的對象物。(註3)

「時間」的記寫?

1884年起,當「瞬間攝影」和「時間攝影」已經開始流傳一段時間,曾與馬黑一起共事過的法國哲學家柏格森(Henri Bergson)發表了一系列關於「時間意識」的文章。雖然沒有指名道姓,不過他很明顯地是在回應他過去同事「記寫時間」的嘗試。在馬黑的相片中,柏格森看見的不是「時間的記寫」,而是「現代時間意識的危機」,因為當「時間攝影」將時間記寫、分割成無數齊頭式平等的、斷裂的片刻、畫面時,這毋寧是站在時間之外,以一種「空間」的方式來理解「時間」。對他而言,時間始終是不可分割,而且在我們的意識之中,某些片刻會隱沒在底層,有些片刻會特別突出。時間會相互堆疊、感染、交錯、糾纏、起伏,有所消長,並繼續綿延、漫射出去。正因為如此,他認為「時間攝影」將時間記寫下來的嘗試始終是徒勞的。

在某次訪問中,法國雕塑家羅丹(Rodin)被問到,當一個藝術家在作品中呈現出與相片完全不同的姿態時,藝術家是否扭曲了真相?羅丹這樣回答:

不,藝術家是對的,在這邊是攝影在欺瞞我們,因為時間在現實中是不會停止的。

羅丹的理由很簡單:藝術家在同一個畫面裡凝結了許多他感受到的不同片刻與動作,他收攏、保存了時間,而攝影只是粗暴地廢止了時間。在這邊,羅丹用一個無可辯駁的理由拒絕了當時馬黑「向攝影學習」的要求。雖然從今天的角度看來,羅丹的回應似乎只是,在一個時代要走到盡頭前,藝術家挺身而出捍衛藝術所留下的最後回應,然而,我們仍然可以問的是,究竟「時間攝影」是「記寫」還是「取消」了時間?又,究竟是哪種形式的記寫,才能讓我們更接近我們自己的身體、接近我們的身體在我們的意識與記憶裡留下的「時間的痕跡」?