Browse

《超音樂.異聲驅動》(英文名:Living Sound – Expanding the Extramusical;簡稱「超音樂」)是由策展人賴依欣策劃,從2019年4月27日到7月7日在台北當代美術館(簡稱當代館)一樓展出的小型聲音主題展。參展名單除了江忠倫、王虹凱等臺灣藝術家,還有澳洲藝術家奈鳩.布朗(Nigel Brown)、香港藝術家楊嘉輝(Samson Young)與莊偉(Isaac Chong Wai)及波蘭藝術家咖容琳娜.布瑞秋拉(Karolina Bregula)。而在七件作品中,至少有一半都有本地社群的參與或協作,像是〈無人樂隊#當代館〉是由江忠倫邀請當代館工作人員創作、演唱入口意象區的錄像裝置;〈甜小調練習〉為王虹凱於總爺糖業大地藝術節之前,與曾文家商高中生合作工作坊並演繹退休糖廠員工聲音記憶地圖;〈噪音樂器〉與〈聲響象徵:建成國中〉分別取材自當代館內部和當代館原址上校舍的現成物,在某種程度上也算是一種協作。

出界的音樂

如果參與式藝術剛好是一種聲音實踐,要說出或發出「我」的聲音無疑具有政治上的優位性,而且這個比喻的反面正好是失去聲音。事實上,除了與本地協作的作品,連莊偉的行為表演〈位於未來的聲音〉(One Sound of the Futures,2016)此次也發展出自由廣場的新版本,號召本地參與者集體詮釋。因此不管觀者是從發聲的集體層次,或視聲音/噪音為政治的象徵來觀看,《超音樂》無庸置疑都體現聲音美學與政治間緊密的關係,通過本地的文化脈絡而闡述。在展場裡,策展人也引用賈克.阿塔利《噪音:音樂的政治經濟學》(註1) 裡的句子提示這樣的觀點。但若我們只是以「異聲」—或更直白的「噪音」—來理解策展的動機,似乎又感覺少了什麼,因為它與我們過去看過那些強調以聲音為感知主體的展覽顯然很不一樣。

在展覽中,楊嘉輝是唯一一位具有古典作曲背景的藝術家,而他也是唯一將「消音(muted)」當成美學策略的參展者。他的〈消音狀況〉系列都包含某些特殊的現場設計,使觀眾聽不見錄像現場中原本發出聲音的感知客體。比起噪音來說,這種缺席更像音樂的質變,理解它的途徑與其說是噪音不如說是音樂。換句話說,對於這個展覽的詮釋,或許策展人引用的「超音樂(Extramusical)」一詞才是關鍵字眼。我們該問的問題是:什麼是「超音樂」?

「超音樂」一詞引自聲音理論家塞斯.基姆—寇恩的《In the Blink of an Ear – toward a non-cochlear sonic art》一書。展覽論述一開頭引用的那句話:「沒有什麼是出界的。用德里達來解釋,沒有多餘的音樂。」是出自基姆—寇恩在第四章對「擴大的聲音實踐」(Expanded practices of sounds)的探討⋯不過這裡的出界指的是什麼?為什麼又要說「用德希達來解釋」?這整段話的前後文中譯大致如下:

擴大的聲音實踐將包含了見證者,作為她或者他構成其實踐組成的主體性,總是具有一種社會、政治、性別、階級和種族經驗所塑造的觀點。它必然包含了通往和介於過程與結果(生產)的關係;生產空間以及接收的空間;製造時間相對於覺知時間。於是有了歷史與傳統;遭遇場所的慣習;表演與聽見的脈絡;表現、擴大、紀錄、重製的模式。沒有什麼是出界的,用德里達來解釋,沒有多餘的音樂(extra-music)。(註2)

對傳統聆聽慣習來說,「出界」指的是不合於音樂聆聽的脈絡,不被聆聽即不存在的。但是,聽見的或聽不見的並不是「象徵語言」,而是基於認識論的制域(regime)劃分,涉及整套西方音樂的美學傳統。在此,作者挪用了德里達的句子「Il n’y a pas de hors-texte(沒有多餘的文字)」為「no extra music」(沒有多餘的音樂)以表達解構音樂的意圖。(註3)

事實上不只是音樂要解構,如果參考聲音藝術家的說法,我們將不難發現無論「聲音藝術」或「音樂」的領域,我們都看得到近似的本質論主張,限制聽覺感知的能動性。基姆—寇恩顯然不認同「music-as-such」的狹隘界線;他認為西方音樂的音程和邏輯創造一套封閉符號系統,被拒於門外的正是那些難以理解的、名為「超音樂」的差異存有。音樂—尤其是西方音樂—的自我意義建構,是一種「胡賽爾式的怠慢。雖然意義在時間中成立,音樂作為一種語言尋求維持其自身的絕對接近。而任何差異作用被認為只產生於『音樂是音樂』的狹隘放逐界線裡,這是音樂徒勞的夢」。而且就算後來,記憶術如留聲機在基特勒(Friedrich A.Kittler)眼裡有了媒體中立性,這種中立性仍維持了不可企及的超越。(註4)

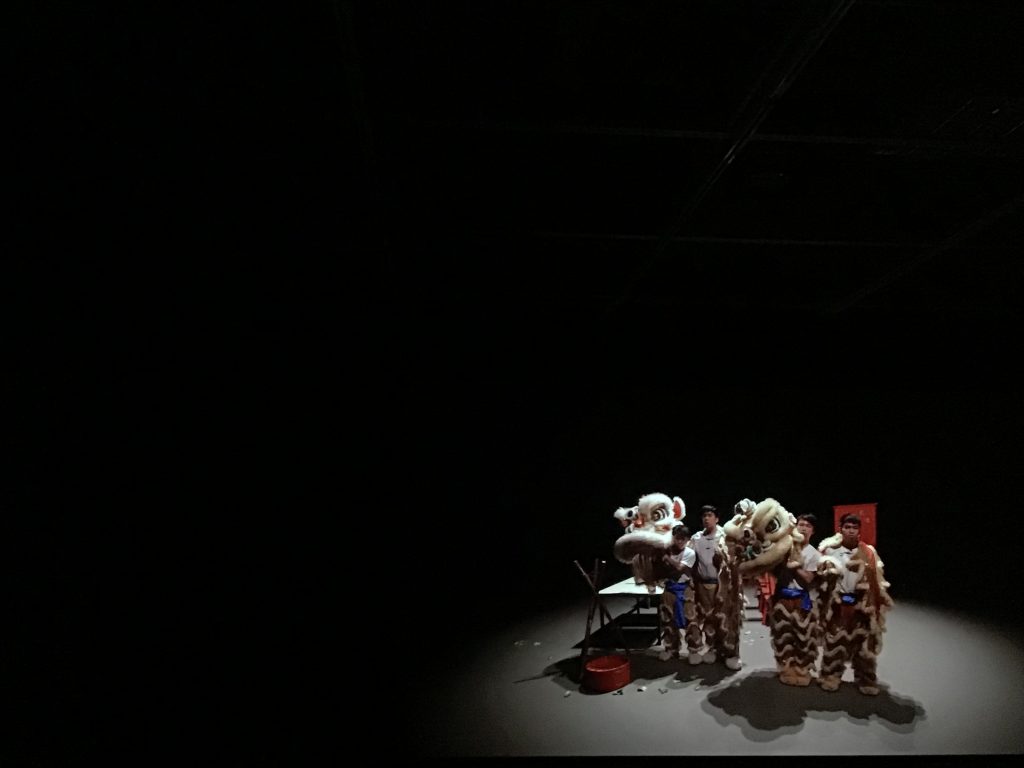

正是如此,楊嘉輝很好地體現了有或沒有意義的音樂分類作用。基姆—寇恩引用基特勒的話,指出「『只有留聲機可以記錄所有喉嚨先於任何符號秩序和語言意義產生的所有噪音。』這種科技現象學態度提示了所有聲音的藝術性參與。與其說有意義的聲音—聲音根據這個或那個(演說、音樂、視覺素材相伴的聲音)象徵網格發揮作用—留聲機是中性的科技,賦予『如是聲音的聲音事件』。」(註5) 機器不是設計以保留象徵之聲,而〈消音狀況#2〉的聲音就像基特勒說的「在字句前後、之間的停頓、清嗓、吞嚥或打嗝聲」,凸顯舞獅操作者踩踏、跳躍、翻滾或腳底摩擦地面的雜音。舞獅過程中的節慶音樂、鞭炮聲、觀眾吆喝或掌聲,這些「有意義」的部份沒有被保留下來,倒是那些使「舞獅」成為實在(real)的雜音被保留了。不僅如此,〈消音狀況#7〉更透過一幕凍結拳擊比賽的瞬間影格,使我們意識到,即使這些聲音也可能是脫離生產情境的「就聲音論聲音」(sound-in-itself),即機器建構的超越性想像。

噪音的誕生

在去除原生產脈絡下的「聲音」仍然可能有意義嗎?在布拉瑞秋的〈噪音樂器〉或布朗的〈聲響象徵:建成國中〉裡,藝術家試圖擴延「樂器」所屬的意義網格,連結它們在異動現實的新位置—不管異動是出自歷史或其他因素。〈聲響象徵:建成國中〉的協作涉及當代館所鐘樓屬於日治時期校舍的歷史理解,和邀請一旁國中學生以纏上個人訊息的16把鐘錘敲擊這些鐘,聲音的生產調動了歷史與現在,象徵意義也從威權轉移至民主。與同空間有關的〈噪音樂器〉將舊展覽的剩餘物品轉化為各種樂器,如此一來藝術家也將美學意義轉向政治;藉著開放與鼓勵觀眾出借作品於抗爭現場用的展示台,音樂溢出表演的界線,也被引導至新情境(政治)。

樂器作為「展覽的剩餘」,彷彿呼應一條隱形界線的存在。剩餘物是出界的,基姆—寇恩說「聲音藝術作為抽離的實踐,僅僅是音樂關閉對『超音樂』的邊界而創造的剩餘(remainder)⋯不同於雕塑—及較少程度上的電影—音樂無法認知自身的擴張處境,反之,它判定被擴張採納為異途的領域,並立即排除之。『聲音藝術』一詞暗示了這種游離實踐最少阻力的逃逸路徑。」(註6) 正是在「聲音藝術」與「音樂」逃逸路徑的交會上,我們看到「超音樂」以反音樂或多元參與的方案,反向擴大了聲音美學與聆聽實踐的界域。

不論是一進展場的〈無人樂隊#當代館〉的卡拉OK影像,或者〈甜小調練習〉的工作坊與記憶地圖,都是從生產工具和生產過程來思考聲音實踐。它們共同的命題也許是:握有(特定領域)生產工具的個體,要如何集體發出聲音?在此聚焦於協作的聲音實踐上,鼓吹同性婚姻平權的美術館上班族,和設計地方記憶歌單、被視為沒勞動力的餐飲管理科高中生,都被賦與某種程度的作者性(authorship)。然而,作為藝術家的作者性並沒有消失,而是移轉為「聲音與話語作為互動媒介」的最終制定者;「將音樂和聲響視為編創公共場域和身體政治的方法與生成」(註7),而與傳達這些意義層面卻是音樂早先存在、如今卻幾乎被人所遺忘的主要功能。透過這些作品的爬梳,展覽選擇不使用「聲音藝術」一詞,更似在批判了本質論或「純聲音」的創作取向。

在當代的美學制域裡,聲音跟其他媒介的界線到底在哪?決定權又是在策展人或實務參與者的手裡?莊偉的〈位於未來的聲音〉似乎為我們另闢一條討論蹊徑。他提到自己不是聲音藝術家,也自述作品屏棄「永久性的紀念碑⋯以數百人扮演會說話的雕塑」(註8),雖然「雕塑」在此的隱喻是接近物質性的,但是當聲音藝術的信徒加速從象徵轉向實在時,我們是不是也能將這類的作品歸類為聲音藝術,只因為它和雕塑越來越有類似的基礎?當然更極端一點的案例是,香港為反對逃犯條例修訂草案在6月9日發動人數多達百萬的大遊行,至16日多達二百萬人的規模,已超過近代各地的政治動員人數。當一個社會能夠出現這麼驚人的「噪音」時,我們是否需要藝術家代為協商「未來」的聲音?(註9)

或許,這個問題的答案在於,決定噪音的不是規模而在於是誰來訂出界線。這使我想起阿塔利談的噪音起源與古犧牲儀式的關聯,此時恐怕得到悲慘的印證。然而,就算不需要藝術家來代表或協商「未來」,我們也不需要作曲家了嗎?答案正好相反,我們永遠需要他們來創造音樂或超音樂,因為在政治動員的當下,你永遠聽得到音樂的存在。