Browse

能使人理解「時間」的,不是把「人」和「自然」看成兩件分離的事實,而是「自然中的人」這個基本想法。如此一來才能省卻一些功夫,即在探討關於時間的事理時較易了解到:把世界切分成「自然」和人類社會,即自然科學的研究領域和社會科學或人的科學的研究領域,而偽造世界的割裂,乃是科學錯誤發展下的人為產物。

—Norbert Elias (註1)

《懶繡停針》是2018年由周伶芝策劃的松菸Lab實驗室啟動計劃《無時鐘特區》邀請的作品之一,演出團隊是進駐製菸工廠二樓的窮劇場鄭尹真與聲音藝術家謝仲其、林育德,於7月7、8日與琵琶演奏者陳家琦合作的現場表演。而這個結合傳統南管音樂的實驗聲音表演,首次發表則是在2014年身體氣象館主辦的「為你朗讀III」。其中「懶繡停針」一名出自南管(又稱南音、御前清曲或泉州南音等)的「散曲」,唱詞描繪自然季節轉換,藉百花更迭譬喻人生在世之短促、青春時光之難得。在本次呈現裡,鄭尹真先以不同南管唱腔和模仿廣播節目主持的口語切換,再由合作者加入朗讀「馬關條約」的日語錄音及電子調變,詮釋出不同於2014年的感受。

御前清曲

南管是一種古老的絲竹音樂,發源於泉州一帶並流傳於現今的閩南語系地區,據說可上溯至漢魏時期。在器樂編制上以五人合奏為主,包括拍板(唱者)、琵琶、三絃、洞簫、二絃。「懶繡停針」是由執拍者歌唱,另有純器樂演奏的南管音樂。2009年南管被列入聯合國教科文組織人類無形文化遺產代表名錄,除了福建、台灣或港澳,也流傳於菲律賓、星馬、印尼等。然而,這個地方樂種的傳播路徑也反映出南中國沿海到東南亞地區的近代變遷。南管研究者王櫻芬在探討1945年前的南管跨國流傳時,提及1842年廈門根據「南京條約」開埠後,逐漸取代泉州成為南管傳播中心。台灣西部因為與廈通航及語言相通之故,兩地樂閣、樂手往來密切。至日治時期1923年日裕仁皇太子訪台,臺北集絃堂與廈門集安堂樂師受邀在御前獻奏〈百鳥歸巢〉一曲。此後南管成了日本皇室來台必聽的節目,「御前清客」裡的「御前」指涉更從康熙換成裕仁,備受統治階層青睞的南管可說體現了複雜的時代面貌。(註2)

當我們在考慮周伶芝為何選擇鄭尹真詮釋的《懶繡停針》表演進駐《無時鐘特區》展場時,首先考慮的尚且不是「南管」此一特定樂種與特定年份(日治時期)之間的關係背景,而是第一時間聽聞的標題與唱詞。我們不妨先從字義來解讀其意象,「懶」曲起頭兩句是:

懶繡停針,無興彩。閑掠只丹青畫,略解愁懷。

再來唱道:

滿幅妝成百花形態,梅花開,獨占春先⋯

更遍數百花名,一直唱到曲中,只用各一句:

夏來有只蓮花、石榴間紅杏,秋芙蓉、金菊,桂共蘭。

就交代完夏秋兩季,續述冬天景盡,勸聽者勿空自嗟嘆。而這般比例不對稱的描述,也彷如某些南管的速度並非一成不變般,存在著由緩慢到漸快、乃至歸於沈穩的細緻變化空間。

不過,《無時鐘特區》裡的鄭尹真並非以「正統」南管傳人之姿擔綱代言人重任。與此同時,在上述詞句裡歌者因春暖花開而顯疏懶怠工之態,對照起後來感嘆時光流逝的主觀速度瞬變,之間落差在在顯示:對「時間」這種抽象概念的知覺與主體的行動歷程是難以區分的—正如開頭引述的《論時間》所指出的,能使人理解「時間」的是「自然中的人」這個基本想法—在此「自然中的人」就像那停下手上針線去賞花的歌中主角。當然,這也不是說南管聲韻的優雅綿長並非欣賞重點,但這樣古雅的音樂在當代確實存在著聆賞的門檻。(註3) 若不是策展人先將南管散曲與織布的勞動節奏,並置於日治時期「台灣進入西方的標準化時間⋯改變與自然對話的日常」(周伶芝)之前,「懶」曲的韶光易感與怠工也不會顯得如此相得益彰了。

電波戰

事實上,連南管藝旦的興起都是晚近的事。1928年發行的一批廈門集安堂樂手錄製的南管78轉唱片,其中全為女聲引起轟動,致後起效尤者眾。(註4) 在南管漫長的演進史裡與外在政經條件的興亡與共,使人難以單純從音樂角度理解之。那麼,聆聽的媒介與技術又在其中扮演何種角色?

鄭尹真在7月8日現場演唱的《懶繡停針》首先納入西方的計拍方式,然後切換成廣播節目主持人的口白,訪問琵琶演奏者關於東、西方音樂的時間差異。十幾分鐘之後,觀眾聽到一段陌生的日文錄音,內容正是「馬關條約」中提到台灣的部份。這裡回應了策展人在《無時鐘特區》中將台灣進入現代化的時間起點,象徵性的歸結到中日簽署條約而將台灣納入日本版圖之初。從技術觀點來說,鄭尹真對在電台現場錄製/廣播南管演奏的模仿,同時啟動南管的現場發聲(第一持存)及其回憶(第二持存),更延伸錄製唱片(第三持存)的探討空間—如同在展場的榻榻米、躺椅、太師椅或現代座椅旁,以收音機、喇叭與耳機或更多供人聆聽過去錄音的數位設備—而這些也超越了單純的聆聽,而涉及南管與傳播技術的關係;特別是1925年到1945年這段期間與台灣廣播的關係。

在台灣,廣播作為日本殖民母國的重要建設以及政令宣導(國策)管道,乃至後來宣達無條件投降詔書的「玉音放送」,乃是國族一體化時間的形塑表徵;廣播之於《無時鐘特區》裡呈演《懶繡停針》的時間象徵與媒介作用,有重要的意義。這點可見研究者許慈佑的論文:在1923年德國開始國內廣播之後,隔年日本成立「社團法人東京放送局」,又藉著「始政(開始對台殖民)30年」紀念之名義,於1925年6月17日遞送局的博覽會場連續10天對臺人播音。(註5)

1936年9月,日本準備開戰並在台推動「皇民化」。海軍大將小林躋造接替文官總督中川健藏上任後,提出「皇民化、工業化、南進政策」治台三原則,而最後一項正是提升工業水準,發展軍需工業,將台灣建設為執行「南進政策」基地。

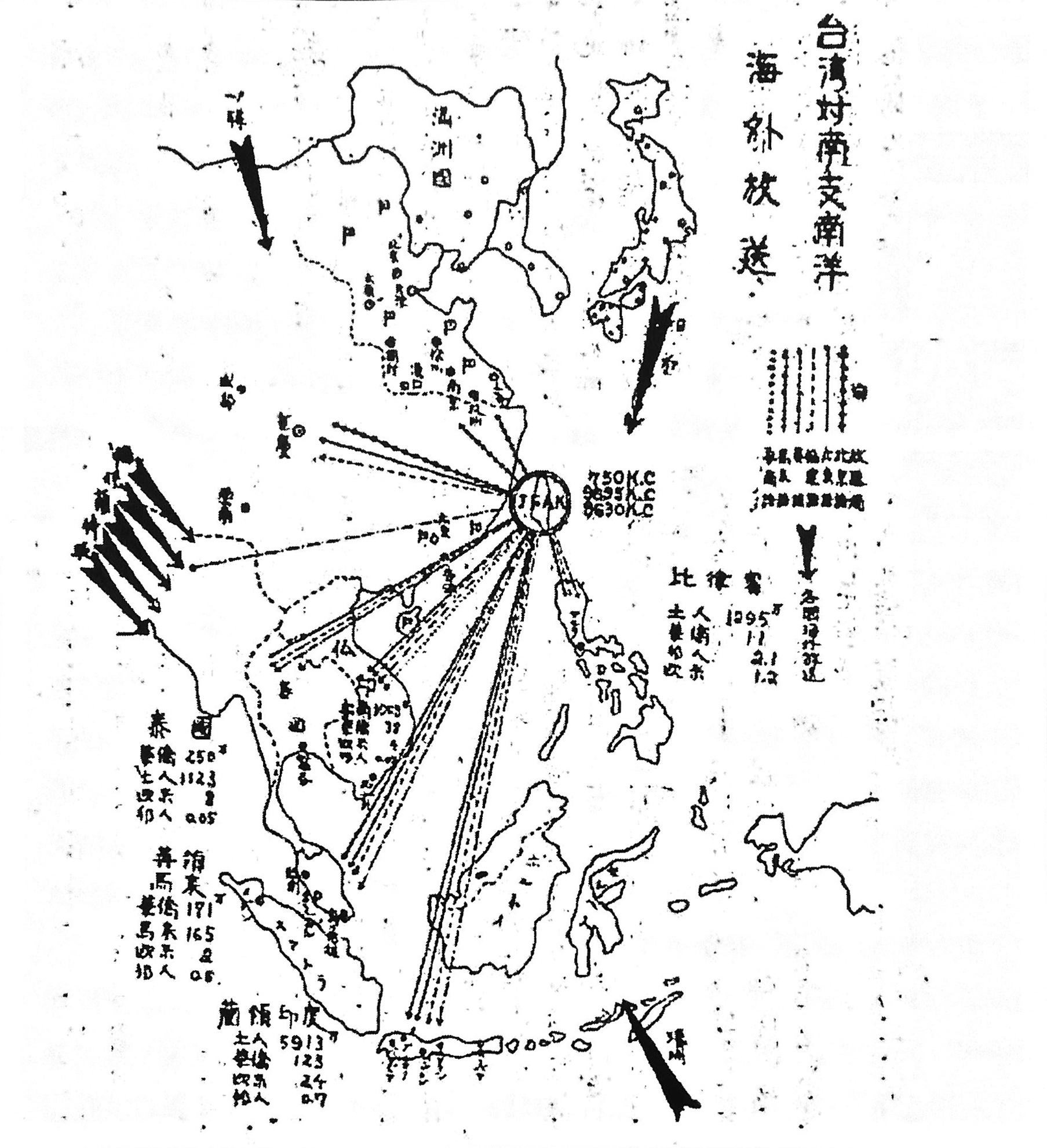

從1930年代末到二次世界大戰期間,「南進基地」台灣在大東亞共榮圈的宣傳戰與文化建設裡扮演關鍵任務。相對的,島內的心理準備更不可鬆懈。台灣放送協會月刊於昭和12年(1937年)11月號公開表示「廣播就是傳達國家最高意旨,聽取即是國民的行為,一個家庭應備有一台收音機」(註6)。中日戰爭爆發後,日本1937年7月開始從台灣對東南亞廣播,先是針對福建與南洋華僑播放福建語新聞,再逐步增加東南亞放送語種、內容與密度以反擊中國電波戰。(註7) 然而,不論在台灣對南洋廣播或中國後方的反擊宣傳,都可聽見南管作為對於尋求中國或南洋閩人認可的聲音。(註8)

多重的時間

相較於《無時鐘特區》的工業化指涉,藉南管帶出的「廣播」子題,又使台灣工業化與「南進」的子題產生難以切分的關聯。但為何台灣「皇民化」時期禁止各類地方音樂,唯獨南管可以透過廣播放送?

在王櫻芬的研究裡,南管因為曾在日本皇太子前獻奏之故成為菁英輸誠表徵,儘管這並非樂閣本身能決定。倒是在民國政府接收本地之後,早期推動國語運動加上縮限廟宇慶典、提倡西化等社會因素,反而使南管有凋零之勢;這與泉廈地區南音因文化大革命而受到嚴重衝擊或東南亞的南管發展,同樣超出本文討論範圍。惟南管傳播在新興民族國家的現代化進程裡,隨著不斷更新的記憶技術與媒介(如唱片、廣播及其相關刊物)及不同形式間的彼此競爭滲透,面貌日益模糊。

試著想像那個清麗雅正,名為「御前清曲」的南管究竟體現怎樣一種時間感;無奈的是,這就像回憶宮中的康熙皇帝聆聽泉州來的南管師傅演奏《百鳥歸巢》那天一樣,已是永遠無法觸及的畫面。那麼「聲音」呢?日本來臺的皇太子所聽到的《百鳥歸巢》,是否如同其二百年前的康熙皇帝聽見的聲音一樣古典迷人?儘管我們沒有最終的答案,但從19世紀末到20世紀初,再伴隨著戰事而發展極盛的78轉唱片,卻提供今天想像過去的另一種線索。我們是否可能在廈門、台灣錄製發行的南管唱片裡,聽到跟日治時代聽見一樣的聲音(例如集安堂於廈門錄製的那一批唱片)、從而想像著與之共處的時間?

這正是技術的存有特徵:正因為它已經在此,而且也永遠在此了。後來的我們得以不斷的重返,甚至透過被安置在製菸工廠二樓《無時鐘特區》的收音機,不斷傳來通訊軟體干擾聲的智慧型手機,或者聲音藝術家使用的電腦等數位持存裝置,一而再、再而三地重返臺灣對東南亞放送的廣播時間,甚至馬關條約之後的準現代化時間,進而在多重時間裡,想像一種複數主體間對話的可能性。儘管,在這麼多次的重返或聲音裡,最讓人感到放心的一點,仍是最後還聽得見尹真所演唱的《懶繡停針》—而不只是聽見一段錄音,是嗎?